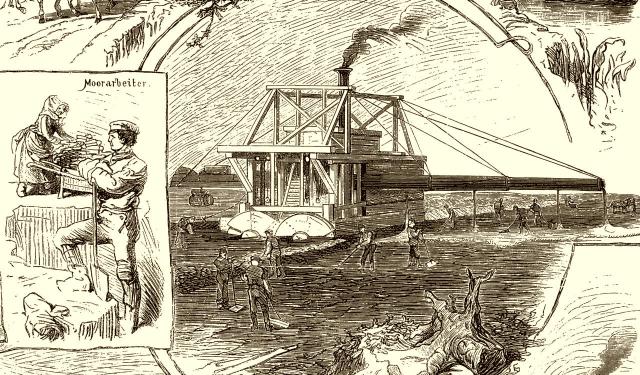

Handel & Industrie – Bergbau

Die Veränderungen der Erdoberfläche

durch den Bergbau

Von Hans Dominik

Die Woche • 2.9.1905

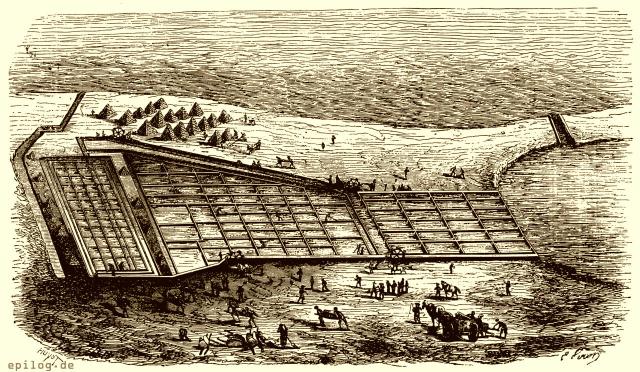

Der Bergmann kennt zwei Arten des Betriebes: den Tagebau und den Bau unter Tage. Wo immer die Schätze des Bodens, hauptsächlich Braunkohlen, Schiefer und Erze, bis dicht unter die Erdoberfläche gehen, da nimmt man sich die Mühe, die schwache Deckschicht ganz fortzuräumen und nun die wertvollen Mineralien direkt beim Schein des Tageslichts aus der gewaltigen muldenförmigen Grube zu brechen und zu heben. Solche Tagebaue machen einen großartigen Eindruck. Der Beschauer sieht die emsigen Bergleute wie Ameisen in der Tiefe arbeiten und staunt, dass Menschenhände solchen Bau schaffen konnten. In weiterer Umgebung aber pflegt solcher Bau keine Änderungen hervorzurufen.

Ganz anders der Bau unter Tage. Wo die Deckschicht zu stark wird, wo sie etwa das Kohlenflöz oder das Steinsalz in einer Mächtigkeit von hundert und mehr Metern bedeckt, da verzichtet man auf den Abbau des Ganzen. Nur an einer Stelle durchsticht man diese Schicht, treibt man einen Schacht durch die Decke bis zur Kohle, zum Salz oder zum Erz. In der erforderlichen Tiefe wird dann dieser wertvolle Stoff abgebaut. Man treibt waagerechte Gänge, die sogenannten Strecken, vom Schacht weg in die einzelnen Schichten der Kohlenflöze. Man verbindet diese Strecken wohl durch Querschläge und räumt schließlich das ganze Flöz bis auf die notwendigen Sicherheitspfeiler aus der Erde heraus.

So führt also der Bau unter Tage zunächst einmal zur Schaffung recht beträchtlicher Hohlräume im Erdinnern, die sich oft vom Schacht hinweg nach allen Seiten viele Meilen weit erstrecken. Begreiflicherweise verliert die Zechengesellschaft an den abgebauten Teilen eines Flözes jedes Interesse. Aber die Hohlräume sind einmal da, und nicht ungestraft hat man sie hergestellt. Trotz aller Sicherheitspfeiler tritt häufig nach Jahren oder Jahrzehnten ein Niederbruch solcher verlassenen Gruben ein. Der Gebirgsdruck wird aus irgendwelchen Ursachen zu stark, er zermalmt die Sicherheitspfeiler, und das ganze Grubenfeld über der Grube senkt sich um die Flözhöhe, also um zwei bis drei Meter. Von solchen Vorgängen braucht der Beschauer über Tag gar nicht sonderlich viel zu bemerken. Gewöhnlich werden die Pfeiler nur allmählich zerquetscht, nur allmählich senkt sich das Feld, und Jahre können vergehen, bis es zur Ruhe kommt.

Aber der Landwirt merkt es. Gute Heuwiesen werden sauer, und wo früher Roggen stand, schimmert das Grundwasser durch die Furchen. Da muss dann die Zechenverwaltung in den sauren Apfel beißen und solch Bruchland kaufen, denn sonst wird bei fortwährenden und hohen Entschädigungssummen die Elle länger als der Kram. Uns ist solch ein Prozess in der Erinnerung, den vor etwa zwanzig Jahren ein westfälischer Gutsbesitzer gegen eine Steinkohlenzeche führte. Der Kläger ließ durch einen botanischen Sachverständigen einen üppigen Strauch von Sumpfblumen, die auf früherem Roggenacker gewachsen waren, auf den Tisch des Hauses legen, und die Zeche wurde verurteilt.

Solche Vorkommnisse sind peinlich, aber nicht lebensgefährlich.

Abb. 1. Bruchfeld mit trichterförmigen Einbrüchen. Warntafel mit Totenköpfen und gekreuzten Schenkelknochen.

Abb. 1. Bruchfeld mit trichterförmigen Einbrüchen. Warntafel mit Totenköpfen und gekreuzten Schenkelknochen.

Zu Katastrophen kann dagegen der Einbruch von Grundwasser in eine Zeche führen. Die Bodenschichten, die man beim Abteufen eines Schachtes durchführt, enthalten ja zunächst ausnahmslos Wasser. Im Allgemeinen aber folgt über dem Kohlenflöz selbst noch eine wasserdichte Schicht, etwa Ton oder Tonschiefer, so dass man in der Kohle selbst, wenn einmal der Schacht erst dicht ausgemauert ist, vor Wasser ziemlich sicher ist. Freilich muss man Vorsicht üben und, wenn die wasserdichte Deckschicht nur wenige Fuß stark ist, genügend Kohle darunter stehenlassen. Andernfalls bricht sie unter dem hydraulischen Druck des Grundwassers leicht ein, und das Bergwerk ersäuft. In kurzer Seit sind sämtliche Strecken und Querschläge überschwemmt, so dass die Belegschaft froh sein muss, das liebe Leben zu retten. Ein versoffenes Kohlenbergwerk kann man bisweilen wieder auspumpen und in Betrieb nehmen. Eine ersoffene Salzgrube pflegt gewöhnlich verloren zu sein. Pumpt man sie leer, so pumpt man natürlich konzentrierte Salzsole aus, und das neu eindringende Grundwasser würde gewaltige Salzmengen lösen, gewaltige Höhlen im Erdinnern ausfressen, die zu folgenschweren Einbrüchen über Tage führen könnten. Aber auch in Kohlenbergwerken kann die Sache tragisch enden, wenn über der wasserdichten Schicht sogenanntes schwimmendes Gebirge steht, das heißt, ein wasserdurchtränkter Sand, der sich durch die Wassereinbruchstelle ebenfalls in Mengen in das Bergwerk ergießt.

Abb. 2. Einblick in einen Trichter.

Abb. 2. Einblick in einen Trichter.

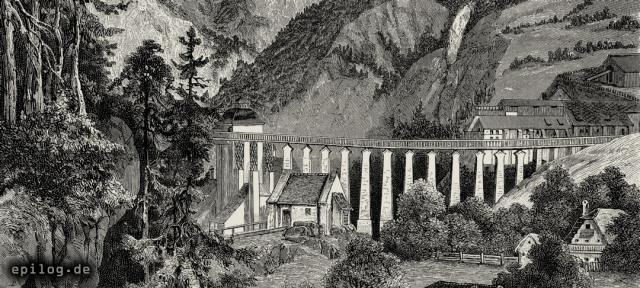

Wo immer daher die Zechenverwaltung solche Einbrüche aus irgendwelchen Ursachen fürchten zu müssen glaubt, wird das betreffende Bruchfeld mit Warnungstafeln umstellt, die neben der Inschrift: Bruchfeld, Betreten verboten, auch noch den Totenkopf und die gekreuzten Schenkelknochen tragen, zum Zeichen, dass auf diesem Feld plötzlicher Tod den Wanderer bedroht. Abb. 1 zeigt solches Bruchfeld und lässt auch die trichterförmigen Einbrüche erkennen, die die letzten Folgen der aufsteigenden Höhle sind. Abb. 2gibt einen Blick in einen solchen Trichter selbst. Man sieht dabei deutlich, wie das Oberste zu unterst gekehrt wird. Die Abbildung lässt die einzelnen Rasenfetzen erkennen, die Stück für Stück von der Feldoberfläche abgerissen sind und von dem Trichter gewissermaßen in die Tiefe gesaugt werden. Auch Abb. 3 zeigt diese saugende und kippende Wirkung der Trichter. Dort liegt solch Trichter gerade am Rand eines Waldes, und wir sehen bereits, wie die letzten Bäume unnatürlich schief stehen. Sie werden beim weiteren Verlauf der Dinge völlig umgeworfen werden und schließlich, die Krone nach unten, die Wurzel nach oben, in die Tiefe fahren. Dieses dritte Bild zeigt im übrigen bereits, wie solche Einbrüche, mit Grundwasser angefüllt, Teiche bilden können. Eine ähnliche Teichbildung veranschaulicht auch Abb. 4. Dort ist ungefähr alles eingebrochen, was einbrechen konnte. Das Feld ist wieder zur Ruhe gekommen, aber die alten Trichter haben sich mit Grundwasser gefüllt und bilden stattliche Weiher.

Besonders peinlich werden solche Ereignisse natürlich, wenn eine Stadt auf dem Bruchfeld steht, wie das unsere beiden letzten Abbildungen darstellen. Eines Nachts holte in der Stadt, die durch die Abb. 5 u. 6 veranschaulicht wird, ein Fremder den Nachtwächter ein und machte ihn auf ein hässliches Loch aufmerksam, das sich mitten auf der Straße befand und über das er beinah gefallen wäre. Der Nachtwächter geht mit ihm zu der Stelle zurück, legt ein Brett darüber und stellt seine Laterne darauf, damit kein anderer darüber stolpert. Beide Männer gehen dann einige Schritte weiter, und als sie sich umdrehen, ist die Laterne mitsamt dem Brett verschwunden. An deren Stelle finden sie einen Einbruchstrichter, und im gleichen Augenblick durchgellen auch bereits Feuer- und Hilferufe die Stadt. An allen Ecken und Enden beginnt der Boden zu brechen. Abb. 5 zeigt die Demolierung der Straßen in einer böhmischen Stadt durch solche Trichterbildung. Wir sehen im Vordergrund, wie Straßenpflaster und Bürgersteig in die Tiefe gegangen sind, während die Straße im Hintergrund weitere Einbrüche kleineren Umfangs aufweist. Die Häuser sind scheinbar noch unversehrt, doch zeigt das zweite Haus links bereits schwere Risse in der Giebelwand.

Wie der Trichter ein Haus selbst mitnehmen kann, veranschaulicht Abb. 6. Nur noch Trümmer der Umgebungsmauern sind hier stehengeblieben, und auch Nachbarhäuser lassen bereits alle Zwischenwände vermissen.

Erfreulicherweise gehören Katastrophen der hier beschriebenen Art zu den Seltenheiten. Ereignen sie sich einmal, so wird Jahre hindurch davon gesprochen, und im eigensten Interesse ist jede Zeche bemüht, sie zu vermeiden. Die Aufgabe einer fortschreitenden Technik wird es sein müssen, solche Einbrüche überhaupt unmöglich zu machen, damit die Arbeit unter Tage nicht eine Gefahr für das Leben über Tage werde.

• Neuerscheinung •