Lebenswelten – Gesellschaft & Soziales

Die Verlegerin

Lina Morgenstern und die

Deutsche Hausfrauen-Zeitung

1874

Rundschau für Kultur+Technik • 12.10.2025

Es sollte ein Journal werden, das die Welt noch nicht gesehen hatte. Ausschließlich von Frauen für Frauen! Oft musste Lina feststellen: Frauen waren schlecht informiert über ihre Möglichkeiten und Rechte, über Gesundheit, Wissenschaft und Politik. Deshalb entwickelte sie ein Konzept. Als sie die Idee vorstellte, bestärkten sie einige Freundinnen spontan. Doch nahezu alle Männer entgegneten: Frauen würden sich nicht für Politik, Wissenschaft und Kultur interessieren, sondern nur für Mode, Klatsch und Tratsch. Die Herren gaben einer wöchentlich erscheinenden Frauenzeitung nach Linas Vorstellungen keine Chance – und wollten auch keinen Pfennig investieren.

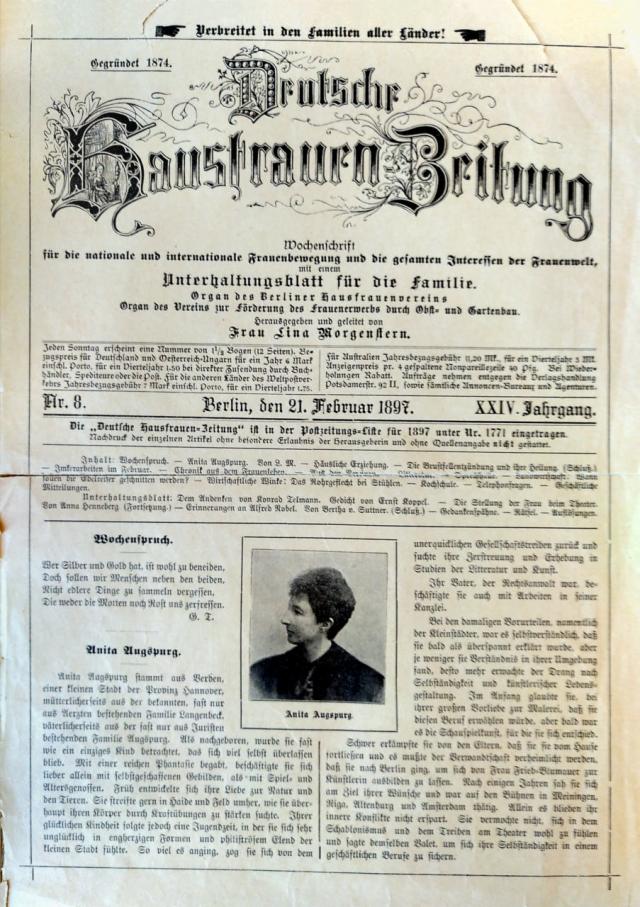

Lina blieb stur, kratzte ihr letztes Geld aus Buchtantiemen zusammen und beabsichtigte, gemeinsam mit Maria Gubitz ab dem 1. April 1874 die Deutsche Hausfrauen-Zeitung herauszubringen.

Allerdings gab es strenge gesetzliche Regelungen. Das Prozedere für eine offizielle Erlaubnis konnte lange dauern. Mit ungewissem Ausgang. Realistisch betrachtet, war es in diesen Jahren extrem schwierig, ja nahezu unmöglich, eine freie Zeitung zu gründen und die geforderten Formalitäten zu erfüllen. Erst recht für eine Frau!

Lina Morgenstern (1830 – 1909)

Lina Morgenstern (1830 – 1909)Hochmodern muten die Errungenschaften von Lina Morgenstern an: Als Jüdin in Preußen gründete sie die Volksküchen, initiierte über 30 Vereine zur Unterstützung von Frauen in Notlagen und half, den Fröbel-Kindergarten nach England zu exportieren.

Deshalb versuchte Lina, das System zu überlisten.

Weil es Vereinen erlaubt war, ihre Mitglieder schriftlich zu informieren, beschloss sie, ihre neue Zeitung kurzerhand als ›Informationsblatt‹ ihres bereits existierenden Berliner Hausfrauen-Vereins zu vertreiben. Eine Finte. Die Deutsche Hausfrauen-Zeitung erhielt den Untertitel: ›Organ des Berliner Hausfrauen-Vereins‹. Dagegen konnten Bismarcks Aufsichts- und Zensurbehörden nichts einwenden.

Lina hatte vor, über Fragen der Gleichberechtigung, Gesundheit und Erziehung zu berichten sowie neue Ideen in Haus- und Landwirtschaft vorzustellen, ergänzt durch ein Feuilleton und Kochrezepte. Sie plante die Rubriken ›Frauenleben‹, ›Arbeiterinnenwohl‹, ›Frauenerwerb und Frauenstudium‹. In Beilagen sollte es Romanfortsetzungen und herausragende Frauenbiografien geben, und sie wollte über klassische Literatur diskutieren, so zum Beispiel, ob es Goethe oder Schiller war, der Frauen in seinen Werken präziser beschrieben hatte. Keine Mode, kein Klatsch, kein Aristokratentratsch!

Nachdem Lina das vollständige finanzielle Risiko der Zeitungsgründung auf sich nahm, gelang es ihr, alle wichtigen Positionen in die Hände von Frauen zu legen. Den Verlag leitete Frau Beißer, um den Druck kümmerte sich Frau Roßenthal, die Redaktion übernahmen Maria Gubitz und Lina.

Noch bevor die erste Ausgabe erschien, stellten bereits einige renommierte Journalisten den Sinn der Deutschen Hausfrauen-Zeitung infrage und machten sich in zynischer Weise über das ›beredsame Fräulein Morgenstern‹ lustig. Andere unterstellten der neuen Zeitung einen ›jüdischen Charakter‹ oder hinterfragten die Auflage von 3000 Stück.

Natürlich hatten Lina und Maria Gubitz Sorge, ob sie aus dem Stand ausreichend Exemplare verkaufen würden. Deshalb warben sie sogar in dem berühmten Satiremagazin Kladderadatsch. Manche Gazette erkannte die politische Kraft von Linas Blatt und reagierte aggressiv: »Eine der widerlichsten Erscheinungen ist das Streben nach Emanzipation der Frau«, mokierte sich Der Volksfreund und griff die Herausgeberinnen persönlich an: »Frau Lina Morgenstern und Frau Maria Gubitz stünde der Kochlöffel viel besser an als der Redaktionsstift!« Zahlreiche Kommentare klangen zwar höflich, doch dahinter verbarg sich oft Verachtung.

Lina ließ sich nicht beirren, das Blatt erschien pünktlich jeden Sonntag. Weitsichtig verstand sie es, sich mit kühnen Denkerinnen zu umgeben. Ärztliche Beraterinnen beantworteten in der ›Hygienischen Rundschau‹ Leserbriefe zu Gesundheitsfragen, ein juristischer Beirat half bei Rechtsproblemen und Lina berichtete über Markt- und Vereinspreise.

Es schien, als hätte sie das Bedürfnis vieler Frauen nach sachlichen Informationen geahnt, denn die Abonnentenzahlen stiegen kontinuierlich. Ein Jahresabonnement kostete 6 Mark*, *) Kaufkraft rd. € 80 in 2024. das Blatt wurde auch in anderen Ländern vertrieben, in Australien zahlten Leserinnen bereitwillig 11,20 Mark.

Ihr Kommunikationstalent nützend, recherchierte Lina in vielen Bereichen und verfasste Artikel über die Nöte der Fabrikarbeiterinnen, sie machte Fälle von Ausbeutung öffentlich, forderte von Verantwortlichen Abhilfe und ermöglichte es arbeitsuchenden Frauen, unentgeltlich Annoncen zu schalten.

Aufgrund vieler Umbrüche am Ende des 19. Jahrhunderts lag die Wahrheit wie so oft im Komplexen verborgen, manchmal wurde sie auch von Politikern vorsätzlich verschleiert. Jede Woche versuchte Lina, Tatsachen nachvollziehbar darzustellen, damit ihre Leserinnen klare Schlüsse ziehen konnten. Neben mehrfachen Aufrufen, das Wahlrecht für Frauen einzuführen, engagierte sie sich in allen Bereichen der Aufklärung.

Und sie gab sogar Hinweise, wie alltägliche Betrügereien zu erkennen seien: »Wer sich überzeugen will, ob die Milch mit Wasser versetzt ist, der bringe einen Tropfen davon auf einen Nagel des Daumens. Bleibt der Tropfen stehen, so ist die Milch rein. Zerfällt er, so ist sie mit Wasser vermischt.«

Und sie gab sogar Hinweise, wie alltägliche Betrügereien zu erkennen seien: »Wer sich überzeugen will, ob die Milch mit Wasser versetzt ist, der bringe einen Tropfen davon auf einen Nagel des Daumens. Bleibt der Tropfen stehen, so ist die Milch rein. Zerfällt er, so ist sie mit Wasser vermischt.«

Einige Male musste sie allerdings zur Kenntnis nehmen, wie Firmen versuchten, mittels Inseraten in ihrer Zeitung die Leserinnen zu betrügen. Dann veröffentlichte sie im Umfeld einen Leserbrief: »Auf eine Annonce in der Deutschen Hausfrauen-Zeitung hin bestellte ich bei einem Herrn Rapp aus Österreich hochfeine Süßrahm-Hoftalerbutter und eine Pute«, schrieb eine Frau Dr. Wolff, »ich erhielt absolut unbrauchbares übelriechendes Fett und statt der Pute eine alte, abgezogene, ausgenommene Gans …«

Weil die Therapiemöglichkeiten der Ärzte begrenzt waren, versprachen findige Geschäftsleute eine Gesundung mit ›neuartigen Methoden‹, was sich Lina manchmal genauer ansah. Rigoros ging sie gegen Scharlatane vor: »Der als Heilmittel gegen Gicht, Rheumatismus, Nervenschwäche, Neuralgie, Ischias, Magenschwäche und alle Lähmungen empfohlene galvano-elektromagnetisch wirkende Frottierheilapparat von Herrn H. T. Biermann besteht aus einer sogenannten Volta’schen Kette, welche mit einer einfachen Bürste verbunden ist. Die Kette soll eine regulierbare Stromstärke von mindestens 300 Milliampere besitzen.« Lina überprüfte das Gerät und kritisierte: »In Wirklichkeit ist bei sachverständiger Handhabung nur ein Strom von einem Milliampere zu erzielen. Eine Übertragung des schwachen Stromes auf den menschlichen Körper mittels Frottierbürste ist bei der fehlerhaften Leitungsanordnung ausgeschlossen, es kann daher nicht von einer Heilwirkung des Apparats die Rede sein. Der Preis von 20 Mark ist unverhältnismäßig.«

Den vielen Müttern unter ihren Leserinnen empfahl sie: »Man sollte die Kinder tanzen lehren, sobald sie fähig sind, es zu begreifen, damit sie ein gutes, höfliches und geziemendes Benehmen erhalten, indem sie sich frei, ungezwungen und anmutig zu bewegen lernen.« Dieser Hinweis hielt Lina kurioserweise nicht davon ab, in der nächsten Ausgabe das Gegenteil zu behaupten: »Bedenkt man, dass ein junges Mädchen aus guter Familie fremden, ja auch verwandten jungen und älteren Männern niemals eine vertrauliche Berührung ihres Körpers gestatten würde und dass der Rundtanz ein um die Taille Fassen gebietet – und der Hauch des Tänzers die Stirn und das Antlitz der Tänzerin oft in beängstigender Weise berührt, – da muss man über die Sorglosigkeit der Mütter staunen, welche ihre unschuldigen Töchter solchen gefährlichen Beziehungen oft an vielen Abenden hintereinander aussetzen. Wie oft berührt ein giftiger Hauch die reine Stirn einer Jungfrau, eine einzige Bewegung beunruhigt ihr unschuldiges Gemüt und reizt krankhaft ihre fortarbeitende Phantasie.«

Nur wenige Medien applaudierten Linas Zeitung, wie zum Beispiel das Leipziger Tagblatt. Um politisch und kulturell weniger interessierte Leserinnen anzulocken, ließ Lina ein ›Unterhaltungsblatt‹ beilegen. Darin Anekdoten, Gedichte und eine Beilage für Kinder sowie Rätsel, deren Lösen sie allwöchentlich mit Büchern belohnte – wie auch die treuen Jahresabonnenten ein Büchlein gratis erhielten.

Lina kämpfte mit ihrer Zeitung gegen eine Tradition, die auch in ihrem Umfeld – vor allem bei Ehefrauen und Kindern – zu großer Verzweiflung geführt hatte. Aus nichtigem Anlass, um irgendeine Ehre zu bewahren – Offiziersehre, Berufsehre, Familienehre –, riefen Männer zum Duell. Lina appellierte, »sich zusammenzutun, um vereint an höchster Stelle die innige Bitte um Steuerung des Duellunwesens vorzubringen. Die deutschen Frauen empören sich über die grausame Vergewaltigung, die ihren Söhnen durch das Duell droht, und fordern das heiligste Recht: Achtung vor dem Leben des Menschen!«

Ab 1882 erschien die Zeitung mit ausgewählten Novellen als monatlicher Literaturbeilage, genannt das ›Lesekränzchen‹. Lina konnte in vielen Bereichen etwas bewirken; beim 25-jährigen Jubiläum bekannte sie sich mit pathetischen Sätzen erstmals klar zu ihrer politischen Intention, die sie anfangs aus Sorge um ein Verbot nicht hatte äußern wollen: »Mein Grundgedanke bei Leitung der Zeitung war stets: Durch Frauenarbeit und Frauenbildung, durch Besiegung der bisherigen Vorurteile, Erfüllung der Pflichten und Erlangen der menschlichen Rechte für die Frau, sei allein ein gedeihliches Zusammenwirken beider Geschlechter zu erstreben, um das Ideal der menschlichen Bestimmung zu erreichen – die allseitig glückliche Entfaltung der Kräfte in jedem Einzelnen zur eigenen Befriedigung und zur Vervollkommnung der gesamten menschlichen Zustände.«

1884, als der Hausfrauen-Verein in Turbulenzen geriet, riss dies ums Haar auch die Zeitung mit. Quasi über Nacht verlor Lina 2000 Abonnenten. Mit Elan suchte sie nach Lösungen. Es gelang ihr, von der Druckerei einen Kredit zu erhalten, und in Breslau vermittelten beherzte Leserinnen neue Abonnements. Zusätzlich kümmerte sich nun Theodor um Vertrieb und Inseratenteil. So konnte das Magazin gerettet werden.

Im Jahr 1885 vermeldete Lina stolz 70 000 Abonnenten. Trotzdem wurde ihr Magazin als ›gedrucktes Kränzchen‹ abgekanzelt und der Redaktion ein ›ausgeprägter jüdischer Charakter‹ unterstellt, obwohl Lina kaum über jüdische Aspekte berichtete.

Langfristig konnte sie ihre Kritiker Lügen strafen, denn die Auflage übertraf bald die jener Journale, die ihr keine Zukunft prophezeit hatten. Die Deutsche Hausfrauen-Zeitung, bei der Lina bis 1904 als Chefredakteurin und Herausgeberin fungierte, erschien über 33 Jahre lang, jede Woche, in hoher Auflage, bis 1907.

• Gerhard J. Rekel

Entnommen aus:

Gerhard J. Rekel

Lina Morgenstern

Die Geschichte einer Rebellin

264 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag

ISBN 978-3-218-01466-3

Der Autor

Gerhard J. Rekel wurde 1965 in Graz geboren. Er absolvierte die Filmakademie Wien, für die Komödie Trauma erhielt er eine British Academy Nomination, eine Biennale-Einladung und den Japanischen Drehbuchpreis. Er verfasste mehrere Drehbücher für den Tatort und realisierte als Regisseur Wissenschaftsdokus für ARTE, ZDF und andere Sender. Rekel hat mehrere Romane veröffentlicht, u. a. Der Duft des Kaffees. Der zuletzt bei K&S erschienene Monsieur Orient-Express erhielt den ITB-BookAward 2023 und wurde ins Englische, Französische und Niederländische übersetzt.