Handel & Industrie – Fabrikation

Wie ein Kabel entsteht

Die Woche • 25.4.1903

Das Deutsche Reich hat nach der letzten Zusammenstellung der Reichspostverwaltung (Württemberg und Bayern eingeschlossen) 24 471 Telegrafenanstalten, von denen 405 Tag und Nacht arbeiten. Auf je 22,1 km² und auf je 2304 Einwohner kommt eine Telegrafenanstalt. Diese ausgedehnte Organisation setzt ein gewaltiges Kabelnetz voraus. Die Gesamtlänge der deutschen Telegrafen- und Fernsprechlinien beträgt 212 172,11 km, die Gesamtlänge der Telegrafen- und Fernsprechleitungen aber 1 318 663,25 km. Die Erde hat einen Umfang von 40 675,5 km, man könnte sie danach allein mit den Kabelleitungen des Deutschen Reichs 32,4 mal umwickeln. Von den Leitungen dienen 472 867,25 km der Telegrafie, 611 368,00 km sind Stadtfernsprechleitungen, 221 723,09 km stellen Fernsprechverbindungen außerhalb der Städte her. Die Leistung der Kabel ist außerordentlich. Sie vermittelten 46 008 795 Telegramme und 690 956 365 Gespräche. Hält man dazu, dass die Staaten Europas außer Deutschland 2 088 571 km Staatsleitungen besitzen, auf denen 235 295 361 Telegramme im Jahr 1900 befördert wurden, dass daneben in Europa 3 220 511 km Privatleitungen existieren, dass in diesen Leitungen, so weit Europa außer Deutschland in Frage kommt, die lediglich dem Fernsprechverkehr dienenden Leitungen nicht mitgezählt sind, so kann man sich eine Vorstellung davon machen, was das Kabel und der Kupferdraht, die hauptsächlichen Träger dieser Einrichtungen, für den Weltverkehr bedeuten.

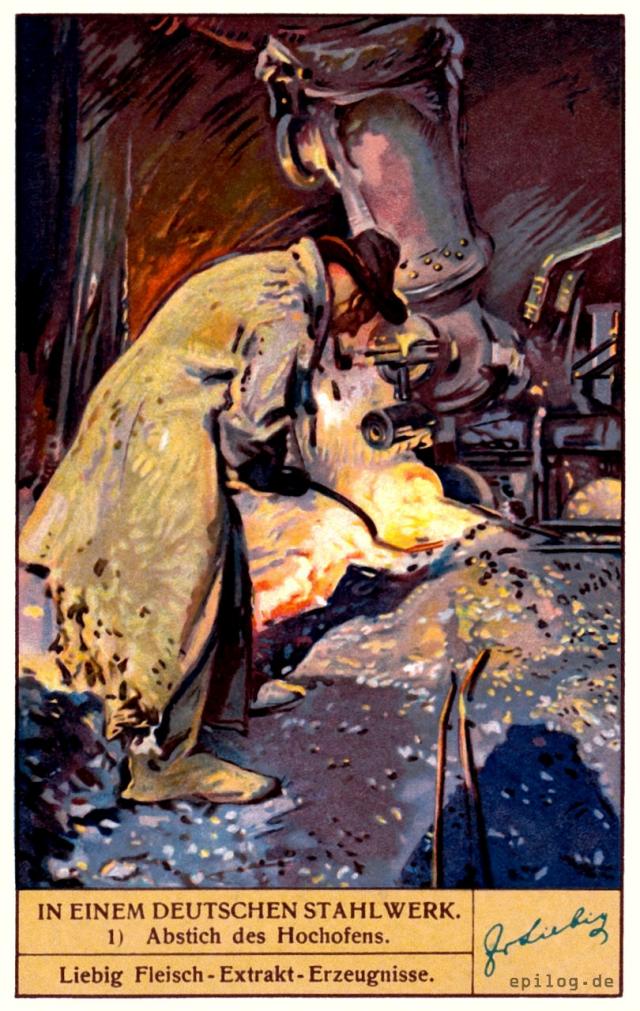

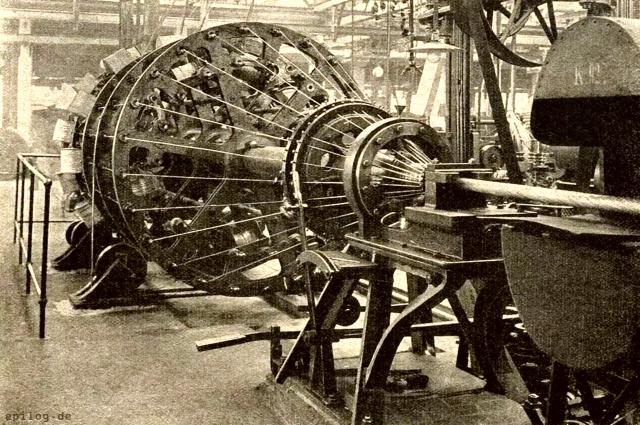

Abb. 1. Der Kabeldraht wird in der Wickelei auf die Spule gebracht.

Abb. 1. Der Kabeldraht wird in der Wickelei auf die Spule gebracht.

Dieser unscheinbare, wenige Millimeter starke, außen mit Kalk betünchte Strick, dessen Versenken die liebe Jugend stets mit besonderem Vergnügen betrachtet, ist ein Kulturfaktor allerersten Ranges. Er hält auch nicht ewig, sondern er verliert allmählich seine Kräfte. Eine neue Kabelgeneration folgt der anderen, und je länger das Leben der einzelnen Generation dauert, desto größer ist der blanke Gewinn, den das Kabel einbringt. Dazu gehört aber vor allen Dingen eine außerordentlich sorgfältige Herstellung. Diesem Zweck dienen in den Kulturländern, namentlich in Deutschland, England und Frankreich, ausgedehnte, vorzüglich eingerichtete Kabelwerke, große weite Fabrikationsstätten, aus denen im Jahr viele Tausende Kilometer von Kabeln, für oberirdische, für unterirdische Leitungen, zum Betrieb von Eisenbahnen, von Schiffen, von landwirtschaftlichen Maschinen, Überseekabel, Unterseekabel, kurz Kabel aller Art noch weit über das Verwendungsgebiet der Telegrafie und des Fernsprechwesens hinaus hervorgehen. Im Grunde sind es große Seilereien, diese Kabelwerke. Wer je auf der Seilerbahn seiner Vaterstadt dem Seiler zugeschaut hat, der stets rückwärtsschreitend Faden um Faden schlingt, der hat die ersten Anfänge der Kabelfabrikation, den Mechanismus begriffen.

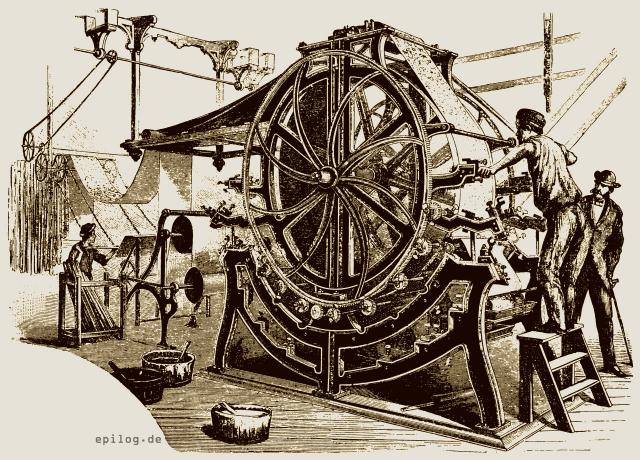

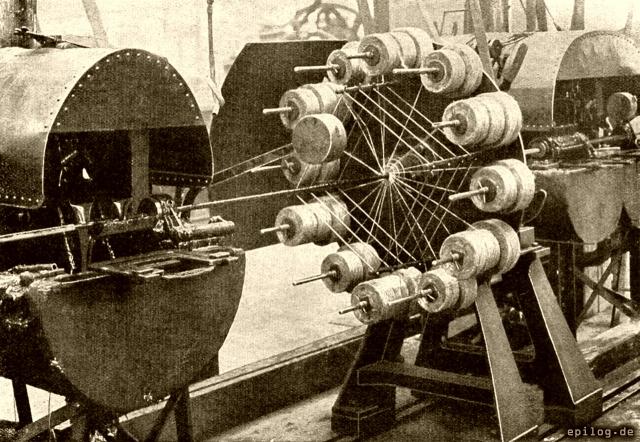

Abb. 2. Das Kabel wird in der Bobine armiert.

Abb. 2. Das Kabel wird in der Bobine armiert.

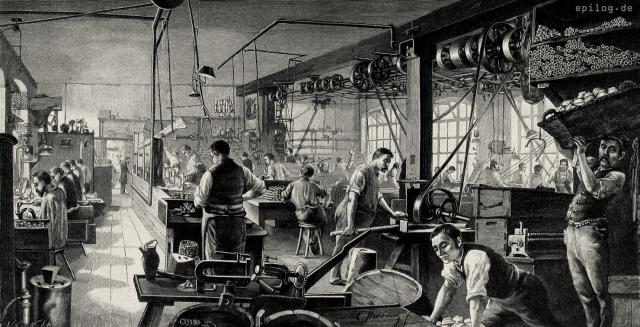

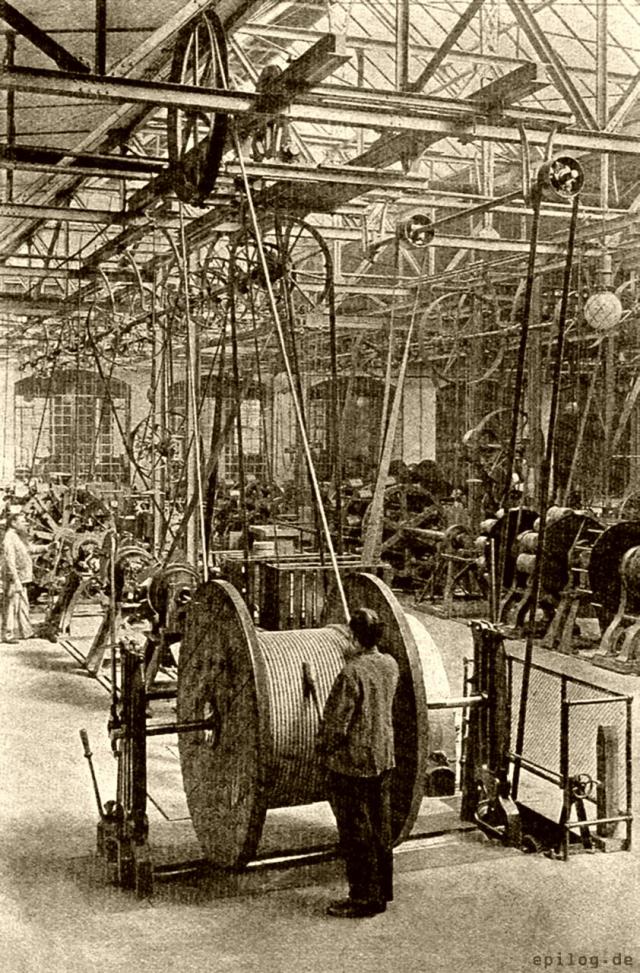

Aber die ›harmlose Welt‹ der Seilerbahn ist nahezu vergessen, und unsere Kabel müssen auch andere Leistungen fördern, als die Seilerprodukte. Es sind auch nicht lose Hanffäden, die der Kabelbauer zu behandeln hat, nein, sehr feste Drähte langen als Urstoff in gewaltigen Rollen beim Magazin an. Sie werden in der Drahtwickelei auf besondere Spulen aufgebracht. Unsere Abb. 1 zeigt den Hergang der Sache deutlich. Diese Spulen, die man Bobinen nennt, werden nunmehr in der Verseilerei mit den Kabellitzmaschinen (Abb. 2) in Verbindung gebracht, auf denen die Kupferdrähte zur Kabelseele vereinigt und gleichzeitig mit einem isolierenden Faserstoff, zumeist Jute, besponnen. Diese Kabellitzmaschine ist der Seiler, wie man sieht, der die Drähte zu einem starken Draht umeinander schlingt. Von der Kabellitzmaschine läuft das Kabel auf eine hölzerne Trommel ab. Man sieht den Vorgang sich auf der Abb. 3 abspielen. Es bedarf gar keiner besonderen Erläuterung. Die hölzernen Trommeln, die jedermann aus dem Straßenverkehr der Großstadt kennt, nehmen die Kabelseele, wie sie aus der Maschine herauskommt, auf und wickeln sie fein säuberlich bald von rechts nach links, bald von links nach rechts um ihren runden Leib.

Abb. 3. Das besponnene Kabel läuft auf die hölzerne Trommel ab.

Abb. 3. Das besponnene Kabel läuft auf die hölzerne Trommel ab.

Aber damit ist das Kabel nicht fertig. Vorläufig besitzt es nur eine notdürftig mit Jute isolierte Seele. Ließe man es in diesem Zustand, so würde es die ihm anvertrauten Geheimnisse bald in alle Lüfte und in alle Gewässer tragen. Das darf nicht sein. Das Kabel darf nur an seinem Endpunkt oder an den vorher bestimmten Stellen ausplaudern, was man ihm anvertraut hat. Das Kabel geht also in den Tränkraum und die Bleipresse. Um es gehörig zu tränken, zieht man ihm zuvörderst alle Feuchtigkeit aus der Seele. Dazu dienen große Vakuumtrockenschränke, die jede Feuchtigkeit entfernen. Ist das geschehen, kommt das Kabel in den Tränkkessel und wird hier mit isolierender Masse so bearbeitet, dass es unmittelbar in die Bleipresse gelangen kann, die seine Seele völlig einhüllt. Man presst ihm entweder einen warmen oder einen kalten Bleimantel um. Die Schneiderkunst hat aber nichts mit dem Prozess zu tun; es ist ein Mantel ohne Naht, den die Kabelseele erhält. Das Blei zu dem nahtlosen Gewand wird entweder so weit erwärmt, dass es sich im plastischen Zustand befindet, oder es wird der Bleimantel unter starkem Druck aus einem starren Bleizylinder hergestellt.

Nunmehr kann man es mit dem Kabel versuchen. Es gelangt in den Prüfungsraum. Das Kabel wird nach allen Regeln der Kunst mit empfindlichen Instrumenten gemessen, Leitungsfähigkeit und Isolation spielen dabei die Hauptrolle. Vor allem muss der Mantel durchaus dicht sein, denn sobald Wasser oder Feuchtigkeit in die isolierende Faser zwischen Seele und Mantel eindringt, ist das Kabel unbrauchbar. Aber auch damit ist die Kabelrüstung noch nicht vollendet. Vielmehr erhält es jetzt, wenn die Messungen seine Fehlerlosigkeit ergeben haben, noch eine besondere Armatur aus Eisendrähten oder aus Eisenband. Dazu dient wiederum eine Bobine. Der ganze Prozess wird auf Abb. 4 sehr anschaulich dargestellt.

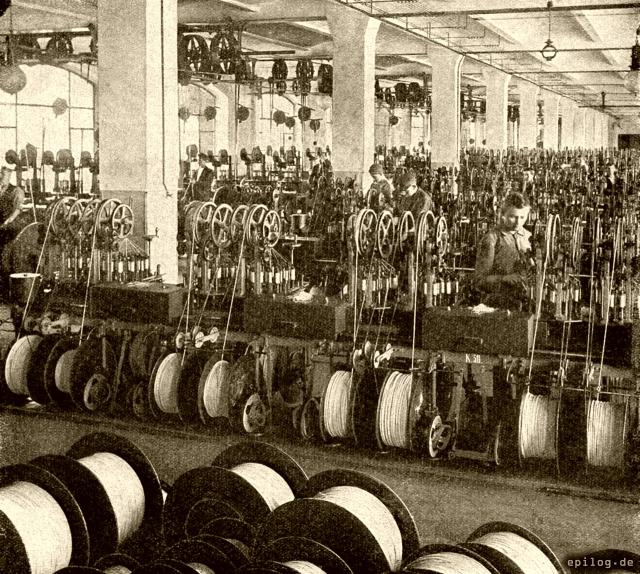

Abb. 4. Das Kabel wird mit Faserstoff umsponnen und mit Isoliermasse getränkt.

Abb. 4. Das Kabel wird mit Faserstoff umsponnen und mit Isoliermasse getränkt.

Nun kann aber die Armatur leiden, namentlich wenn das Kabel in die Erde gesenkt oder dem Wasser anvertraut wird. Man muss also die Armatur schützen. Zu dem Zweck wird das armierte Kabel mehrfach mit Faserstoff umsponnen und mit Isoliermasse getränkt (Abb. 4). Diese macht es klebrig und die Arbeit daran beschwerlich. Also zieht man das Kabel durch ein Bad von Kalkmilch, die ihm die bekannte schmutzig weiße Farbe gibt. Dann aber geht es wieder auf die Holztrommel, von der es erst zu seiner Verkehrsarbeit, sei es in die Erde, sei es in das Meer hinabrollt. Hat das Kabel dabei besondere Gefahren auszuhalten, so wird die Drahtarmatur noch verstärkt. Man macht dann eine doppelte Rüstung aus Eisenband und aus schweren Drahtlitzen, um die Flusskabel z. B. vor Beschädigungen durch Schiffsanker und dergleichen zu schützen.

Nun braucht man nicht in alle Wege so stark armierte Kabel, man kann sich für viele Zwecke mit umsponnenen und umklöppelten Drähten behelfen. Hier wird nicht Jute, sondern Seide und Baumwolle als Isolierstoff verwendet, und die Dynamodrähte werden auf Spinnmaschinen mit isolierendem Faserstoff umsponnen oder auf Klöppelmaschinen mit einem schlauchförmigen Mantel umgeben (Abb. 5).

Abb. 5. Das Kabel wird umklöppelt. Diese Klöppelmaschinen arbeiten wie die bekannten Strickmaschinen. Man verbindet auch beide Prozesse und imprägniert die Faser noch mit Isoliermasse, oder man umstrickt sie auf den Klöppelmaschinen noch mit feinem Stahldraht. Diese Kabel werden vielfach bei Straßenbahnen verwendet zur Verbindung von Motoren und Fahrschaltern.

Abb. 5. Das Kabel wird umklöppelt. Diese Klöppelmaschinen arbeiten wie die bekannten Strickmaschinen. Man verbindet auch beide Prozesse und imprägniert die Faser noch mit Isoliermasse, oder man umstrickt sie auf den Klöppelmaschinen noch mit feinem Stahldraht. Diese Kabel werden vielfach bei Straßenbahnen verwendet zur Verbindung von Motoren und Fahrschaltern.

Neben diesen Kabeln gibt es noch Guttapercha-, Gummi- und Papierkabel. Die Verwendung der Guttapercha hat seit dem Jahr 1846, da Werner Siemens ihre Isolierungsfähigkeit entdeckte, bei der Herstellung von unterseeischen und unterirdischen Kabeln einen ungeheuren Umfang gewonnen. Die Guttapercha wird in besonderen Knetmaschinen, die stark erwärmt werden, durch kräftiges Kneten in plastischen Zustand gebracht. Alsdann kommt sie in eine Presse, die mit der oben erwähnten Bleipresse große Ähnlichkeit hat. Hier wird sie unter Verwendung von geeigneten Mundstücken nahtlos um den Draht gepresst. Ist der Mantel fertig, so gelangt das Kabel in eine sehr lange Badewanne, die mit Wasser gefüllt, ein schnelles Erhärten der Guttapercha herbeiführt. Ähnlich werden die Kautschukkabel hergestellt.

Die Papierkabel sind Drähte, die mit trockenem Papier, das ein gutes Isolationsmaterial ist, umwickelt sind. Namentlich die Telefondrähte werden mit Papierband umsponnen. Dies Papier gelangt, zu Scheiben aufgewickelt, in die Spinnmaschine. Nachdem die einzelnen Drähte die Papierisolation erhalten haben, werden sie auf den Verseilmaschinen zu vieladrigen Kabeln zusammengesponnen. Hierauf erhalten sie Bleimantel und je nach den Verhältnissen noch eine besondere Rüstung.

So zieht das Kabel in die Welt. Überallhin streckt es seine Arme. Es ist das Ohr der Welt und ihr Mund zugleich.

• Heinz Krieger