Bau & Architektur – Wohnungsbau

Villa Wedekind bei Kassel

Deutsche Bauzeitung • 10.2.1870

Wandert man von Kassel nach der berühmten Wilhelmshöhe, so erblickt man bald, nachdem man das Tor passiert hat, hoch auf dem Hügel, welcher sich von Kassel bis nach Wilhelmshöhe hinzieht, die Villa Wedekind. Die Hauptfront derselben liegt genau gegen Süden und überblickt geradeaus die zu ihren Füßen liegende Stadt mit dem dahinter sich erhebenden Weinberg, in südöstlicher Richtung das reizende Fuldatal, nordwestlich die fernen Werra-Berge und in rein westlicher Richtung das Schloss Wilhelmshöhe inmitten der schön belaubten, mannigfaltig gestalteten Berge des Habichtswaldes, welche in dem kolossalen Herkules ausgipfeln.

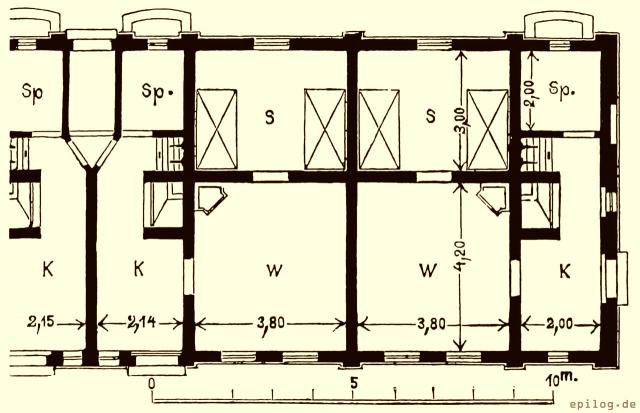

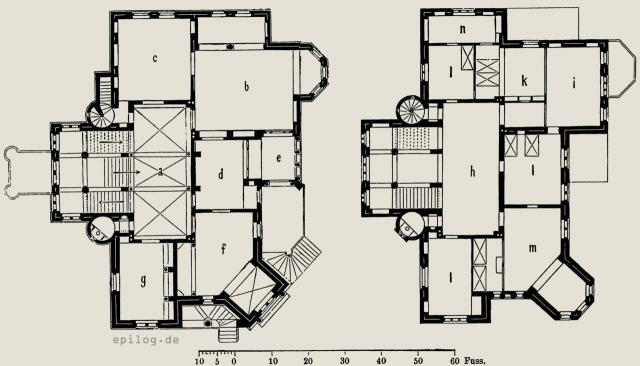

Diese herrliche landschaftliche Umgebung wirkte in nicht unwesentlicher Weise mitgestaltend auf die Entwickelung des Grundrisses. Das Treppenhaus legt sich in natürlichster Anordnung mitten hinter die aussichtslose Nordfront und um den geräumigen Vorplatz herum reihen sich die programmmäßig geforderten Zimmer in solcher Aufeinanderfolge, dass das Speisezimmer die Nordostecke einnimmt, während die Südfront in fortschreitender Richtung von Ost nach West der immer sich steigernden Schönheit der Aussicht folgend das Empfangszimmer, das Zimmer der Frau mit anschließendem Pflanzenzimmer, endlich an der Westecke das Zimmer des Herrn enthält. In dem oberen Geschoss legt sich naturgemäß die Gruppe der Schlaf-, Bade- und Ankleidezimmer an die Ostseite und die Wohnzimmer der Kinder und die Fremdenzimmer wählen lieber die für den Tagesaufenthalt genussreichere Lage an der Süd- und Westfront.

Grundriss des Erdgeschosses (links) und des ersten Stockwerks.

Grundriss des Erdgeschosses (links) und des ersten Stockwerks.a. Vorplatz. | b. Empfangszimmer. | c. Esszimmer. | d. Zimmer der Dame. | e. Grünhaus. | f. Zimmer des Herrn. | g. Kinderzimmer. | h. Vorplatz. | i. Vorzimmer. | k. Schlafzimmer. | l l l. Schlafzimmer der Kinder. | m. Fremdenzimmer. | n. Badezimmer.

Aber nicht in die gerade Front, nicht das reine Rechteck wollten sich die an Größe so sehr verschiedenen Räumlichkeiten hineinschieben lassen; das große Empfangszimmer drängt sich über die Südfront hinaus und sucht das Pflanzenzimmer, welches den reizvollen Blick in südwestlicher Richtung erstrebt, noch zu überholen durch den Vorbau, welcher im Halbkreis die so wechselvoll daliegende Landschaft überschauen lässt. Wie aber im oberen Geschoss dieser Vorbau zweckmäßigerweise nicht fortgesetzt ist, da die hier sich gruppierenden Schlafräume ihn nicht bedingen, so fordert um so mehr die Westecke dieses Geschosses dazu auf für das Fremdenzimmer die Rundschau, so weit solche das dahinterliegende Haus nur gestattet, zusammenzufassen in einem drei Viertel des Kreises ausmachenden Polygonen Ausbau. Da man ferner von diesem Geschoss aus schon über die höchste Turmspitze von Kassel hinwegblickt, so lässt der naheliegende Wunsch, nun auch den vollen Rundblick zu erhalten, für welchen nach Norden hin nur noch das Haus selbst und die Bäume der Köllnischen Allee ein Hindernis bieten, diese Westecke des Gebäudes sich in Turmgestalt erheben.

Erscheint somit die ganze Gruppe des Gebäudes gleichsam durch unmittelbare Einwirkung der sie umgebenden Landschaft hervorgerufen, ›hervorgelockt‹ aus der einfachen Rechteckform, so ist sie tatsächlich auch von innen nach außen hinausgedrängt durch das rein praktische Bedürfnis. Als letzteres schrieb das Bauprogramm dem Architekten nicht nur eine ziemlich genau vorbestimmte Größe der verschiedenen Zimmer vor, sondern noch folgende außergewöhnliche Bedingung: Eine reiche Sammlung von großen, wertvollen Gemälden und kostbaren Marmorstatuen wünschte der Bauherr nicht in einer besonderen Kunsthalle, sondern in den Wohnräumen selbst untergebracht zu sehen; es wurden hierdurch Wandflächen und Nischen von bestimmter Dimension und bestimmter Beleuchtung vorgeschrieben – für das eine Zimmer, das Esszimmer, sogar die ganze Länge und Breite und die Lage der Türen bis auf den Zoll genau; gleichzeitig sollten Wandschränke in möglichst großer Anzahl sich erzeugen.

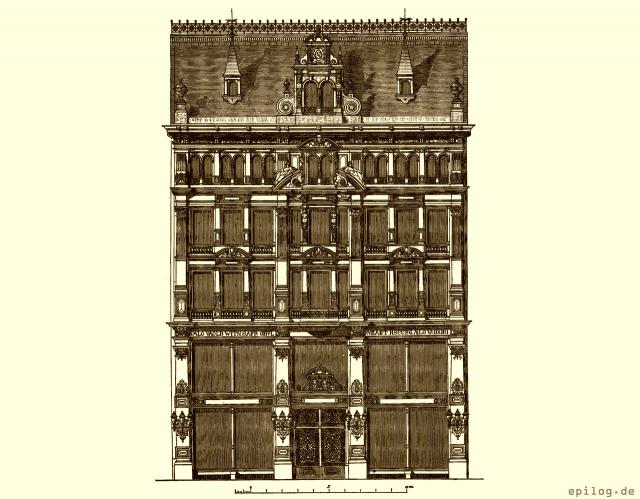

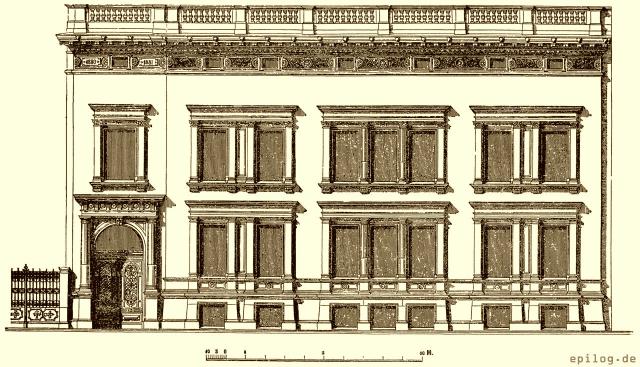

Ansicht der Westseite.

Ansicht der Westseite.

War es nicht ohne Schwierigkeit diese so verschiedenartigen Bedingungen, die einerseits durch die Rücksicht auf das Angenehme ebenso bestimmt gestellt wurden, wie durch die Anforderungen der reinen Nützlichkeit, miteinander zu vereinigen, so musste aus deren Verschmelzung doch ein um so festerer – alle Willkür ausschließender – baulicher Organismus entstehen. Und so liegt in der abgebildeten Westansicht, in welcher die Gruppe zu einem reichen lebendigen Bild sich zusammendrängt, gleichzeitig doch auch eine gewisse Starrheit und Gebundenheit – eine monumentale Ruhe. Der vorspringende Giebel sucht mit dem Turm sich zusammenzufassen, um im Erdgeschoss eine gemeinsame kräftige Basis zu bilden, der mit Sicherheit die emporsteigenden Vertikallinien enteilen können; gleichzeitig legt aber dieser Giebel die Turmecke und damit die Grundrissform des Turmes als eine rechteckige fest, und da über letzterer der im zweiten Geschoss frei werdende Turm in regelmäßigem Achteck sich gestalten muss, so erzeugt auch der Giebel die Umrahmung des gekuppelten Fensters, welche, die nach schönster Fernsicht hindeutende Diagonalrichtung betonend, gleichzeitig tätig ist, mit anscheinender Kühnheit die vorkragende Masse des Turmes zu tragen. Der Turm selbst wird in seiner Höhenentwickelung begrenzt durch die benachbarten Giebel, mit denen er das ästhetische Gleichgewicht zu bewahren hat, und bei der hierdurch vorgeschriebenen Höhe der Traufe und des Helmes entwächst die erstrebte Galerie der schrägen Helmfläche, welche auch in ihrem oberen Teil einen praktischen Zweck, nämlich den eines geschützten Zuganges tatsächlich, wie auch augenscheinlich gewährt und somit dazu beiträgt, den Turm als ›Aussichtsturm‹ zu charakterisieren.

Dem energischen, kräftigen Relief, welches das Gebäude von allen Seiten zeigt, entspricht eine kräftige Farbenstimmung des Äußeren, welche durch Anwendung von glasierten Ziegeln erzielt ist. Die Außenflächen der Umfassungsmauern sind von gelben Tonsteinen – gleichzeitig mit der Hintermauerung – aufgeführt, die Fugen sind gleich beim Mauern ausgeschnitten. Die Farbe der Tonsteine ist ein warmes, leicht rötlich angehauchtes Gelb; an den Fensterlaibungen wechseln die Profilsteine schichtweise in hellbrauner und milder grüner Färbung. Dieselben Farben kehren im Hauptgesims wieder, während die Sockelschräge, das Gurtgesims und die Fenstersohlbänke – alle in horizontalen Plattschichten gemauert – nur die hellbraune Farbe (annähernd den Ton von gebr. Siena) zeigen. In dem Muster der Dachflächen tritt zu den obgenannten Farbtönen noch die farblose Glasur als der hellste Ton und das Schwarz hinzu. Außer zu den Treppenstufen ist an dem ganzen Bau kein Sandstein zur Verwendung gekommen und keiner der Formsteine (ca. 80 verschiedene Schablonen) überschreitet das Maß des gewöhnlichen Backsteins.

Das Innere des Gebäudes ist in gleich monumentaler Weise, wie das Äußere durchgeführt; nicht nur die Säulen, Gurtbögen und Gewölbe des Treppenhauses und das Vestibulum sind aus Formsteinen hergestellt, sondern auch in den Wohnräumen zeigen die eben genannten Strukturteile, sowie die Ecken der Nischen, die Gesimse, welche die freiliegenden Mauerlatten tragen, den unverputzten Backstein. Nur bei der Korrektheit, mit welcher die hierbei verwendeten Formsteine durch die Möncheberger Fabrik ausgeführt worden sind, und bei einer Sorgfalt, wie sie der Maurermeister Seyfarth auf die Ausführung der Maurerarbeit verwendet hat, konnte es gelingen, den Reiz dieser monumentalen Konstruktionen mit solcher Feinheit und Sauberkeit zu verbinden, wie die übrige reiche Ausstattung des Inneren bedingte. Durch Hinzutreten einer maßvoll, jedoch in satten vollen Farbtönen gehaltenen Polychromie ist der natürliche und für sich sehr edle Ton des selben Backsteins mit den Decken und den Vertäfelungen der Zimmer, welche gleichfalls in dem natürlichen Holzton belassen worden sind, zu einer wohltuenden Farbenharmonie vereinigt. Die Wandflächen der Wohnzimmer sind aus Rücksicht für Aufhängung der zahlreichen Gemälde und Aufstellung der Marmorstatuen mit schlichten tiefen Farbtönen gestrichen und mit leichten Friesen eingerahmt, mit feinen Goldlinien und Blätterkanten, welche letztere, wo sie an den Backstein-Einfassungen entlang laufen, sich naiv in die Verzahnungen hineinschmiegen. Im Treppenhaus und in den Vorplätzen sind die Wandflächen mit reicher und ornamentaler Malerei, die Bogenfelder über den Zimmertüren aber mit figürlichen Darstellungen (vom Maler Merkel in Kassel) geschmückt, welche in sinnvollen Kompositionen und in Anklang an den speziellen Wohnzweck der Zimmer diejenigen Freuden schildern, die nur in der engsten Heimat, dem Haus, wohnen. Die großen Rundfenster, welche den Treppenhausgiebel durchbrechen, sind gleich den Rosetten an der Westfront mit farbiger Glasmalerei geschmückt, der Fußboden des Vestibulum und der Treppen-Podeste mit reichen Teppichmustern aus Mettlacher Fliesen, die ebenfalls für diese Räume nach besonderen Zeichnungen angefertigt sind.

Es befindet sich überhaupt in dem ganzen Gebäude auch nicht der kleinste zu dem Bau gehörende Gegenstand, der als fertige Fabrikware gekauft wäre, sondern von dem im Souterrain befindlichen Gehäuse des pneumatischen Klingelapparates ab bis hinauf zu den Wandschränken in den Dienerzimmern des Dachgeschosses sind alle Einzelheiten des Baues, wie das Mobiliar der Zimmer, das Beleuchtungsgerät usw., dem Charakter des Gebäudes entsprechend und der Örtlichkeit sich anpassend nach besonderen Zeichnungen eigens für diesen Zweck gefertigt.

• C. W. Lüer.