Verkehr – Eisenbahn

Drahtlose Telegrafie im Eisenbahnbetrieb

Von Hans Dominik

Die Woche • 28.7.1906

Seit ihrem Bestehen feiert die drahtlose Telegrafie ihre besten Triumphe gerade dort, wo eine Draht- oder Kabelverbindung unmöglich ist. Mit ihrer Hilfe wird heute eine sichere und dauernde Verbindung zwischen den Leuchtschiffen und der Küste aufrechterhalten, während in früheren Seiten die ewig brandende See nur allzu häufig die Kabel durchscheuerte. Sie hat auch die Möglichkeit gegeben, dass die in See befindlichen Dampfer während eines großen Teils ihrer Reise mit dem Land Verbindung haben.

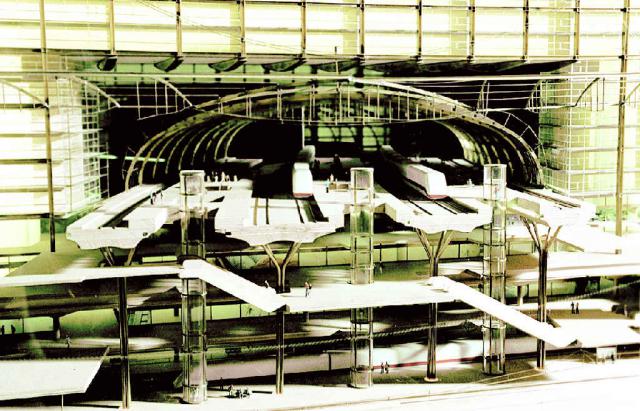

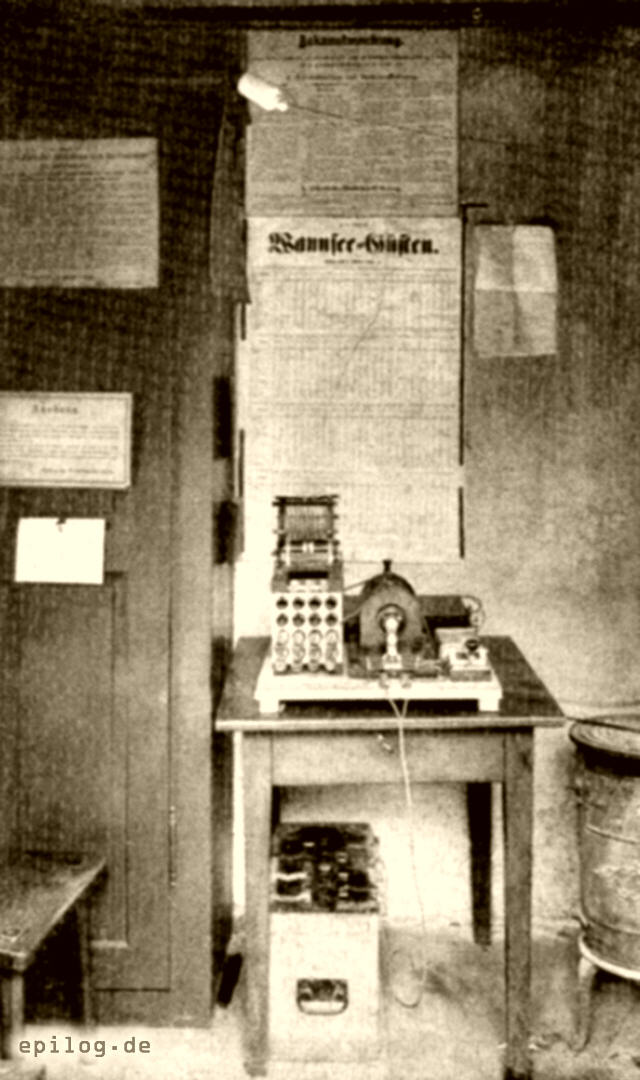

Abb. 1. Eisenbahngebäude mit drahtloser Telegrafenstation.

Abb. 1. Eisenbahngebäude mit drahtloser Telegrafenstation.

Unter solchen Umständen lag der Gedanke nahe, auch zwischen den fahrenden Eisenbahnzügen einerseits und den Eisenbahnstationen anderseits eine drahtlose Verbindung herzustellen. Die Vorteile einer solchen Verbindung sind ja handgreiflich. Die Station behält die Züge dadurch sicher in der Hand, selbst wenn sämtliche Signale und sonstigen Eisenbahnsicherungen gleichzeitig versagen sollten. Insofern stellt eine drahtlose Eisenbahntelegrafie eine erhebliche Steigerung der Eisenbahnsicherung dar. Weiter aber ist es für die Passagiere auch angenehm, wenn sie jederzeit vom Zug aus Depeschen an eine beliebige Adresse abgeben können.

In wirtschaftlicher Beziehung ist die Angelegenheit ebenfalls durchführbar, denn gegenüber dem Wert selbst eines gewöhnlichen dreiachsigen Wagens von rund 10 000 Mark ist der Preis einer drahtlosen Station verschwindend gering. Was den technischen Teil der Frage angeht, so wäre die Lösung außerordentlich einfach, wenn nicht das Eisenbahnnormalprofil wäre. Die gewöhnliche drahtlose Station arbeitet bekanntlich mit einem sogenannten Luftleitergebilde, einem senkrecht stehenden Leiter von 15 – 50 m Höhe. Diese Luftleiter oder Antennen sind die Strahlungsorgane für die Geberstation, die elektrischen Fühler für die Empfängerstation. Von dem senkrechten Draht der Geberstation strahlen die elektrischen Wellen nach allen Seiten aus wie die Klangwellen einer Kirchenglocke.

Abb. 2. Geberapparat der Eisenbahnstation. Wo die wellen den Luftleiter der Empfängerstation treffen, bringen sie ihn zum Mitklingen und erregen die an ihn geschaltete Frittröhre. So geht es nun aber nicht bei der Eisenbahn. Alles rollende Eisenbahnmaterial muss wegen der vielen Tunnel, Brückendurchlässe usw. innerhalb des Normalprofils bleiben. Dies Profil aber ist nur etwa vier Meter hoch, und mit senkrechten Luftleitern ist es daher nicht möglich, etwas zu unternehmen.

Abb. 2. Geberapparat der Eisenbahnstation. Wo die wellen den Luftleiter der Empfängerstation treffen, bringen sie ihn zum Mitklingen und erregen die an ihn geschaltete Frittröhre. So geht es nun aber nicht bei der Eisenbahn. Alles rollende Eisenbahnmaterial muss wegen der vielen Tunnel, Brückendurchlässe usw. innerhalb des Normalprofils bleiben. Dies Profil aber ist nur etwa vier Meter hoch, und mit senkrechten Luftleitern ist es daher nicht möglich, etwas zu unternehmen.

Infolgedessen musste man die Luftleiter waagerecht anordnen, und man hat mit dieser an sich bedenklichen Anordnung infolge günstiger Nebenumstände gute und praktisch brauchbare Resultate erzielt. Abb. 1 zeigt eine Station der bekannten Militärbahn Berlin-Zossen, auf der die ersten Versuche mit drahtloser Eisenbahntelegrafie unter Leitung des Obersten von Böhn (Abb. 3) stattfanden. Wir sehen, wie aus dem Stationsgebäude zwei dicke Drähte herauskommen und zwischen den Telegrafendrähten am Gestänge nach beiden Seiten hin fortgehen. Diese beiden Drähte haben eine Länge von je 40 m und vertreten das gewöhnliche Luftleitergebilde. Die Länge von 40 m kommt heraus, weil mit elektrischen Wellen von 160 m Länge telegrafiert wird und der Luftleiter eine viertel Wellenlänge messen muss. An dem Zug ist ebenfalls ein waagerechtes Luftleitergebilde angebracht, das den gleichen Zweck hat wie der Luftleiter der festen Station (Abb. 4).

Man könnte sich nun wundern, dass diese besonders ausgebildete Leiter von Station und Wagen aufeinander ansprechen, wenn die Wagen 30 oder 50 Kilometer voneinander entfernt sind. Bier kommt die Drahttelegrafie der drahtlosen zu Hilfe. Die gewöhnlichen Telegrafendrähte, die ja die Eisenbahnstrecke ständig begleiten, geben auch einen Führer für die Wellen der drahtlosen Telegrafie ab. Durch diese Drähte werden die Wellen derartig zusammengehalten, dass sie die ganze Strecke entlang den Zug erreichen und in dessen Apparat zuverlässig Zeichen geben. Dabei stört die drahtlose Telegrafie die Drahttelegrafie in keiner Weise.

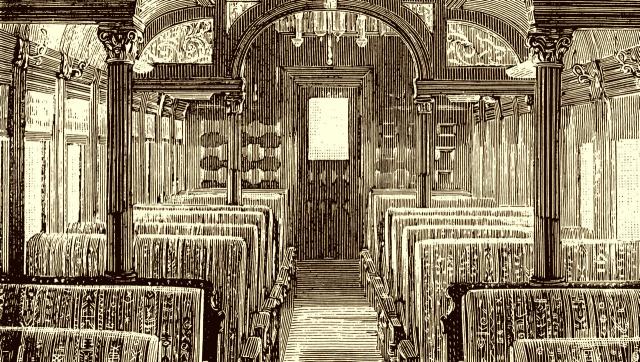

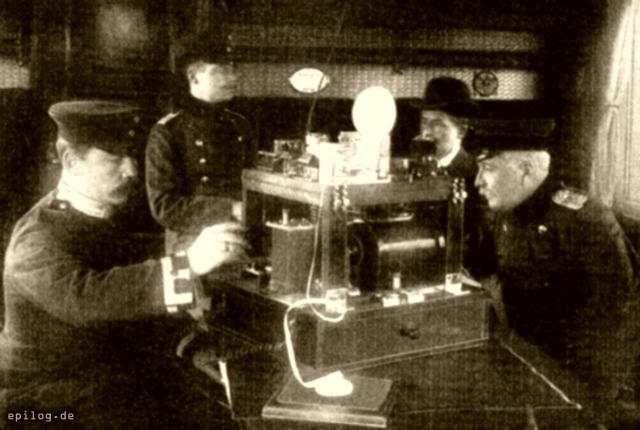

Abb. 3. Am Apparat im Eisenbahnwagen. Sie arbeitet ja mit hochfrequenten Wechselströmen, die in der Sekunde Millionen Mal ihre Richtung ändern und nicht imstande sind, die Gleichstromapparate der Drahttelegrafie irgendwie zu beeinflussen. Im Gegenteil kann die Drahttelegrafie gelegentlich die drahtlose durch die Funken stören, die an ihren Morsetastern auftreten, denn jedes Fünkchen, und wenn es von der gemeinen elektrischen Hausklingel kommt, sendet elektrische Ätherwellen in den Raum, und elektrische Wellen können funkentelegrafische Apparate beeinflussen. Man hat daher die Apparate der Drahttelegrafie auf den Versuchsstrecken durch Parallelschaltung von Kondensatoren funkenlos gemacht.

Abb. 3. Am Apparat im Eisenbahnwagen. Sie arbeitet ja mit hochfrequenten Wechselströmen, die in der Sekunde Millionen Mal ihre Richtung ändern und nicht imstande sind, die Gleichstromapparate der Drahttelegrafie irgendwie zu beeinflussen. Im Gegenteil kann die Drahttelegrafie gelegentlich die drahtlose durch die Funken stören, die an ihren Morsetastern auftreten, denn jedes Fünkchen, und wenn es von der gemeinen elektrischen Hausklingel kommt, sendet elektrische Ätherwellen in den Raum, und elektrische Wellen können funkentelegrafische Apparate beeinflussen. Man hat daher die Apparate der Drahttelegrafie auf den Versuchsstrecken durch Parallelschaltung von Kondensatoren funkenlos gemacht.

Die eigentlichen Apparate sind begreiflicherweise bei der drahtlosen Eisenbahntelegrafie dieselben wie bei anderen drahtlosen Stationen. So zeigt Abb. 3 eine Versuchsfahrt auf der Zossener Kanonenbahn und lässt die übliche Funkenempfängerstation gut erkennen. Die Abbildung zeigt im Übrigen den Leiter der dortigen Versuche Oberst von Böhn, seinen Adjutanten und den Ingenieur der Gesellschaft für drahtlose Telegrafie, System Telefunken, mit deren Apparaten und nach deren System die Versuche durchgeführt wurden.

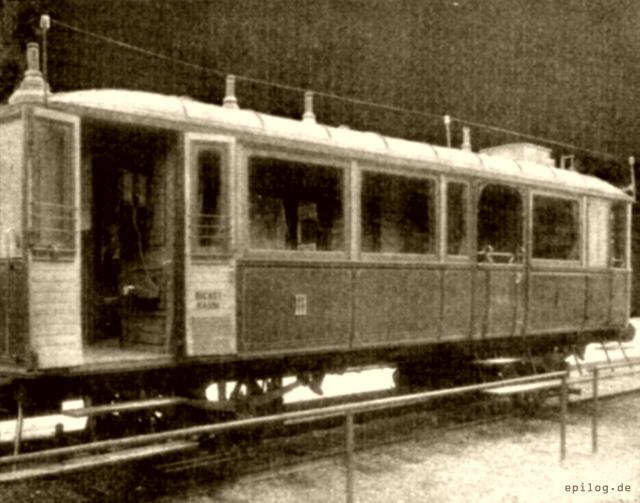

Abb. 4. Empfängerdraht am Eisenbahnwagen. Für den alltäglichen Gebrauch im Eisenbahndienst wird man die empfindlichen Apparate natürlich nicht offen herumstehen lassen. Vielmehr repräsentiert sich der normale Eisenbahnapparat von außen als ein solider Eichenholzkasten, an dem nur die für die Bedienung notwendigen Teile freiliegen. Für den Apparat im Zug ist das die Morseschreibrolle, auf der die Zeichen erscheinen. Für den Stationsapparat liegt nur die Morsetaste zum Geben frei. Einen derartigen Apparat veranschaulicht Abb. 2. Zum Verständnis der Apparate muss gesagt werden, dass man bei den bisherigen Probebetrieben, sowohl bei denen in Preußen, wie bei denen in Bayern, sich darauf beschränkt hat, auf den Stationen nur Botschaften zu senden, auf den Zügen nur solche zu empfangen. Dies Ziel ist denn auch vorzüglich erreicht worden. Die Züge sind von den Stationen aus sicher kommandiert worden, haben auf Befehl gehalten usw. Bei den Versuchen hat man auch umgekehrt vom Zug zu den Stationen telegrafiert. Beispielsweise fand der Probezug das Einfahrtsignal gesperrt, fragte drahtlos: »Warum Signal geschlossen?« und erhielt alsbald die Antwort: »Signal schadhaft, ruhig einfahren!«

Abb. 4. Empfängerdraht am Eisenbahnwagen. Für den alltäglichen Gebrauch im Eisenbahndienst wird man die empfindlichen Apparate natürlich nicht offen herumstehen lassen. Vielmehr repräsentiert sich der normale Eisenbahnapparat von außen als ein solider Eichenholzkasten, an dem nur die für die Bedienung notwendigen Teile freiliegen. Für den Apparat im Zug ist das die Morseschreibrolle, auf der die Zeichen erscheinen. Für den Stationsapparat liegt nur die Morsetaste zum Geben frei. Einen derartigen Apparat veranschaulicht Abb. 2. Zum Verständnis der Apparate muss gesagt werden, dass man bei den bisherigen Probebetrieben, sowohl bei denen in Preußen, wie bei denen in Bayern, sich darauf beschränkt hat, auf den Stationen nur Botschaften zu senden, auf den Zügen nur solche zu empfangen. Dies Ziel ist denn auch vorzüglich erreicht worden. Die Züge sind von den Stationen aus sicher kommandiert worden, haben auf Befehl gehalten usw. Bei den Versuchen hat man auch umgekehrt vom Zug zu den Stationen telegrafiert. Beispielsweise fand der Probezug das Einfahrtsignal gesperrt, fragte drahtlos: »Warum Signal geschlossen?« und erhielt alsbald die Antwort: »Signal schadhaft, ruhig einfahren!«

Nach dem augenblicklichen Stand der Technik, wie er sich nach den preußischen und bayrischen Versuchen ergibt, dürfte die drahtlose Telegrafie im Eisenbahnverkehr bald eine ähnliche Rolle spielen wie im Schiffsverkehr, in dem die Telefunkenapparate, wie allgemein bekannt, ganz ungeahnte Verkehrsmöglichkeiten erschlossen haben.

• Neuerscheinung •