Handel & Industrie – Maschinenbau

Denkende Maschinen

Plauderei von Hans Dominik

Die Woche • 9.3.1912

Wenn von ›denkenden Maschinen‹ die Rede ist, so wird der Leser wahrscheinlich zunächst selbst denken, und zwar an die hoch entwickelten Erzeugnisse unserer modernen Werkzeugmaschinenindustrie. Beispielsweise an jene automatischen Revolverdrehbänke, die aus gewöhnlichem Messingdraht die schönsten Schrauben herstellen. Wirkt es doch in der Tat beinah sinnverwirrend, dem Spiel einer solchen Maschine zuzusehen, zu betrachten, wie der leblose Apparat ein Werkzeug nach dem anderen in Betrieb nimmt, wie er das Messing schneidet, mit Gewinde versieht, wie er den Schraubenkopf fertigstellt und schließlich die fertige Schraube absticht und sich sofort an die Herstellung einer anderen macht.

Oder man könnte an die modernen Flaschenmaschinen denken, die da jedem Glasbläser zum Trotz mit wunderbarer Geschwindigkeit Flaschen herstellen, tausend Arme bewegen, bald feurig flüssiges Gas ansaugen, bald wieder den Glasfluss aufblasen, die feurige Blase zärtlich streicheln und formen und in wenigen Sekunden die Flasche abstellen. Oder man könnte mit denkenden Maschinen jene modernen Schuhwerkzeugmaschinen meinen, die das Leder mit Windeseile zuschneiden, es vernähen, das Oberteil über die Sohle zwicken, mit dieser vernähen oder vernageln und ein Paar Stiefel in einer Zeit fix und fertigmachen, die der alte, biedere Schustermeister etwa gebrauchte, um nach erhaltenem Auftrag eine Prise zu nehmen.

Aber alle diese Annahmen würden falsch sein. Die Maschinen, die hier andeutungsweise geschildert wurden, sind gewiss Meisterwerke der Technik. Aber denkende Maschinen in dem Sinn, in dem es hier gemeint ist, sind sie nicht. Wir müssen ein drastisches Beispiel wählen, um zu zeigen, was wir meinen. Es gibt heute wunderbare Mähmaschinen, die vom Benzinmotor durch das reife Getreidefeld gezogen werden, die die Halme mit scharfen Messern dicht über dem Boden abschneiden und diese Halme, ehe sie noch Zeit finden, zur Erde zu fallen, zusammenraffen, mit starkem Bindfaden fein säuberlich zu Garben binden und unter Umständen gleich auf den mitgeführten Erntewagen werfen. Und wir haben Rasenmähmaschinen, die den Gartenrasen so fein und glatt wie einen Perserteppich schneiden.

Aber es gibt noch keine Rasiermaschine, die dem Kunden etwa einfach über den Kopf gestülpt wird und nun die Bartstoppeln fein säuberlich wegrasiert. Denn dazu müsste man bereits eine denkende Maschine haben, das heißt eine Maschine, die sich den jeweiligen Umständen sachgemäß anpasst. Eine Maschine, die es berücksichtigt, dass Herr X. eine etwas größere Nase hat als Herr Y., und nicht mutwillig und leichtsinnig ein Stück von dieser Nase mit wegschneidet. Dies etwas drastische Beispiel zeigt wohl sofort den Kernpunkt, auf den es bei der ›denkenden Maschine‹ ankommt. Nicht ein für alle Mal mechanisch genau das Gleiche zu tun, sondern sich in jedem Fall durch die besonderen Umstände leiten zu lassen, das ist das Wesen der denkenden Maschine.

Selbstverständlich hat auch die denkende Maschine kein Gehirn in physiologischem Sinn. Selbstverständlich geht auch bei ihr alles mit natürlichen Dingen zu, und es ist eben die Aufgabe des Konstrukteurs, dieses sich anpassen an die jeweiligen Umstände mit den bekannten mechanischen Mitteln zu erreichen. Und das ist eine sehr schwere Aufgabe. Vieles ist auf dem Gebiet zwar schon geschehen, aber unendlich viel bleibt noch zu tun.

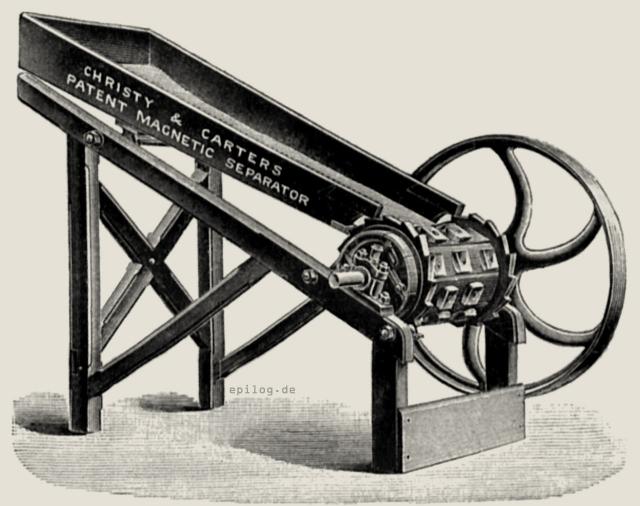

Zu den denkenden Maschinen gehören beispielsweise die bekannten Verkaufsautomaten. Nicht etwa weil sie gegen Hergabe eines Groschens ein Stück Schokolade oder ein Eisenbahnbillett verkaufen. Das ließe sich mit sehr einfachen technischen Mitteln erreichen. Sondern weil sie jedes Geldstück, was ihnen vom lieben Publikum angeboten wird, zuerst einmal ganz genau auf seine Echtheit prüfen, viel genauer und sorgfältiger, als irgendein lebendiger Verkäufer es könnte. Das sind Einrichtungen, die das eingeworfene Geldstück genau auf seine Abmessungen, auf sein Gewicht, auf die Elastizität und auf etwaigen Eisengehalt prüfen. Und nur wenn das Geldstück alle diese vier Prüfungen tadellos besteht, bequemt sich der Automat, es anzunehmen und seine Waren herzugeben.

Im anderen Fall aber gibt er das Geldstück wieder heraus und behält seine Ware. In der Tat liegen die schönen Zeiten, da man mit einem Groschen an einem Pferdehaar einen ganzen Automaten ausräubern konnte, weit hinter uns, und gegen jede Mogelei verteidigt sich der moderne Automat mit großer Geschicklichkeit.

Nehmen wir ein anderes Beispiel. Durch ein amerikanisches Baumwollfeld hin fährt eine eigenartige Maschine. Von allen Seiten umgeben sie die Baumwollstauden und zeigen nebeneinander geschlossene Blütenknospen, halboffene Knospen und endlich völlig reife Samenkapseln, aus denen die weiße Baumwolle in Form breiter Büschel und Quasten hervorleuchtet. Die Aufgabe geht dahin, die reifen Samenkapseln, aber auch nur diese, von den Stauden zu pflücken, auf denen sie unregelmäßig verteilt sitzen, und im Übrigen die anderen Blüten und die Stauden möglichst zu schonen.

Die moderne Baumwollpflückmaschine wird dieser Aufgabe in vollem Maß gerecht. Da fahren zahlreiche, nach allen Seiten bewegliche Arme wie Taster über die Baumwollstauden hin. Eben kommt solch Arm in die Nähe einer reifen Samenkapsel, und schon neigt sie sich ihm freiwillig entgegen, berührt ihn und verschwindet im Moment in dem hohlen Maschinenarm. Denn dieser Arm steht mit einer kräftigen Luftpumpe in Verbindung, die fortwährende Luft durch ihn einsaugt. Auf die unreifen und halbreifen Samenkapseln wirkt dieser Luftzug kaum ein. Wo aber eine Kapsel reif ist und flockige Baumwolle zeigt, da wird sie vom Luftstrom sofort angesogen. Und erst einmal im Hohlarm drin, fassen zackige, schnell laufende Ketten die Wolle und reißen sie ab, während der Zweig zurückschnellt. Alles Weitere ist dann technisch sehr einfach. Aber es hat lange Jahre gedauert, bis man dazu kam, eine Maschine zu bauen, die wirklich nur die reifen Kapseln pflückt und keine reifen Kapseln ungepflückt lässt.

Gerade die Landwirtschaft stellt zahlreiche Probleme an ›denkende Maschinen‹, und gerade in der Landwirtschaft muss heute noch unendlich viel mangels solcher Maschinen durch menschliche Kraft besorgt werden. Vergleichen wir die Arbeit eines gelernten Schlossers, der an der Drehbank steht und Metallschrauben anfertigt, und die Arbeit eines Hofjungen, der im Zuckerrübenfeld steht, mit der Hacke das Erdreich um die einzelnen Rübenköpfe lockert und häufelt und etwaiges Unkraut ausjätet. Der Schlosser musste eine lange Lehrzeit durchmachen, bevor er gute Schrauben drehen konnte. Der Hofjunge ist eben erst der Schule und dem Abc entronnen und macht seine Häufel- und Jätarbeit ganz tadellos. Und nun die Aufgaben., die Arbeit dieser beiden Menschen durch die Maschine zu ersetzen. Beim Schlosser ist es durch die eingangs erwähnten Revolverdrehbänke längst in vollkommenem Maß gelungen. Aber die scheinbar so einfache Arbeit des Hofjungen durch die Maschine zu ersetzen, das wollte bis zum heutigen Tag nicht recht glücken. Es wäre einfach, wenn die Rübenköpfe nicht wären. Aber die sind so sehr verschieden in Größe, Form und Standort. Und die dürfen um keinen Preis angehackt und verletzt werden, während doch dicht dabei das Erdreich gelockert, das Unkraut entfernt werden soll. Die Technik wird noch manche recht harte Nuss zu knacken haben, bevor die Lösung dieser Aufgabe wirklich völlig zufriedenstellend gelingt.

Und dann die liebe, gute Kartoffel. Was stellt die für Ansprüche an denkende Maschinen, obwohl doch große Kartoffeln und tiefe Gedanken für gewöhnlich nicht zusammengebracht werden. Mit Maschinen wird der Kartoffelacker bestellt, und mit Maschinen werden die Saatkartoffeln in den Boden gebracht. Wenn dann die Kartoffeln der Stauden im Herbst reif sind, wenn das Kartoffelbuddeln beginnt, so tritt neuerdings auch eine sinnreiche Maschine in Tätigkeit, die dem Herrn der Schöpfung die Arbeit abnimmt und an deren Vervollkommnung noch weiter gearbeitet wird.

Und wenn die Kartoffel dann ihren Weg über die Märkte gemacht hat und in die einzelne Haushaltung gelangt ist, so beginnt die Schwierigkeit von neuem. Denn die Kartoffel muss ja geschält werden, und es müssen ihr, so grausam es auch klingt, die Augen ausgestochen werden. Das ist, wie jede Köchin bezeugen kann, eine höchst langweilige und zeitraubende Arbeit. Wir haben zwar Maschinen, die die schönsten Schrauben und sonstigen Teile aus dem massiven Metall herausschneiden. Aber wir haben trotz vorhandener Schälmaschinen noch keine Maschine, die die Schale der einzelnen in Form und Größe grundverschiedenen Kartoffeln gleichmäßig entfernt und dann die Augen aussticht.

Der Nationalökonom, der nachrechnet, wie viel Millionen Arbeitsstunden in Deutschland jährlich auf das Kartoffelschälen verwendet werden, wird aber die Notwendigkeit und Nützlichkeit einer solchen Maschine sofort einsehen. Und weiter zeigt die Betrachtung, dass in dem hier entwickelten Sinn doch wohl auch zum Kartoffelschälen Gedanken gehören müssen, und schließlich ergibt sich, dass auf diesem Gebiet die Technik noch sehr viel zu arbeiten hat, um Vollendetes zu leisten.