Bau & Architektur – Brücken

Die Eisenbahn-Schiffbrücke über den Rhein bei Maxau

Illustrirte Zeitung • 7.4.1866

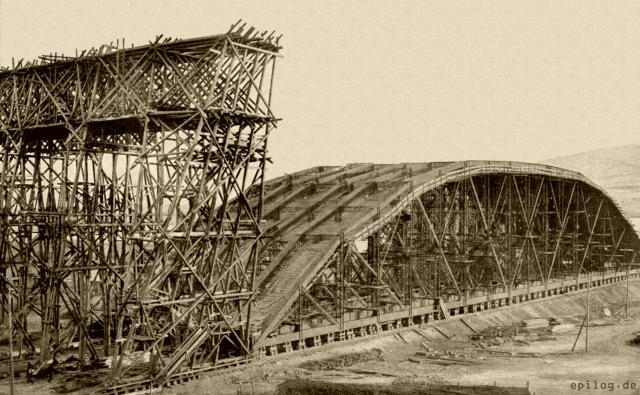

Eisenbahn und Schiffbrücke – sind das nicht zwei Begriffe, die sich ganz auszuschließen scheinen, von denen es fast unmöglich zu denken, dass die eine für den Dienst der anderen nutzbar zu machen sei? Wo sonst ein breiter Strom für das Schienengleis in Fesseln geschlagen wird, da wölben sich kolossale Steinmassen, geniale Eisenkonstruktionen über ihm hin, von denen man bei letzteren auch noch zweifeln möchte, dass sie die ihnen angesonnene Last tragen können, und nun soll die gewichtige Lokomotive mit den ihr folgenden Tausenden von Zentnern gar über schwankende Bretter eilen, die anderwärts selbst unter den Tritten des einzelnen Fußgängers erzittern!

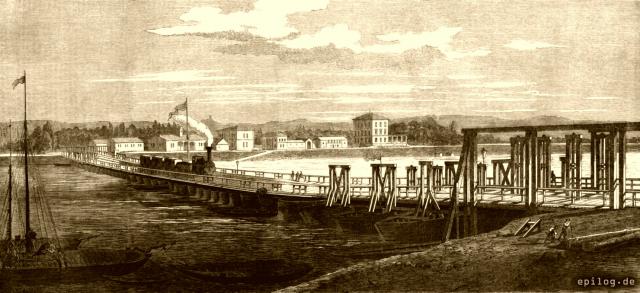

Und doch steht die Eisenbahn-Schiffbrücke über den Rhein bei Maxau ausgeführt nach den Plänen des C. Basler, Oberingenieur der pfälzischen Maximiliansbahn, seit Mitte Mai 1865 in Betrieb, und zwar, weil sich derselbe als ganz gesichert herausstellt, nicht nur für den Güter-, sondern auch für den Personenverkehr, den man anfänglich in lobenswerter Vorsicht noch ausgeschlossen hatte.

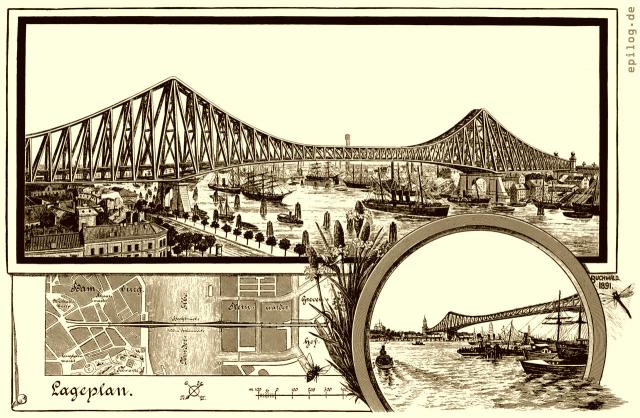

Auf dem linken Ufer des Rheins führt die Eisenbahnlinie der pfälzischen Maximiliansbahn von Neustadt nach Weißenburg (französische Grenze), die unterwegs von der Station Winden nach dem linken Rheinufer bei Maximiliansau eine Zweigbahn absendet. Gegenüber von Maximiliansau am rechten Ufer liegt Maxau, Station der badischen Bahnen; in kleiner Entfernung davon Karlsruhe, die Hauptstadt des badischen Landes. Der Verkehr von Baden, Bayern, Württemberg usw. mit dem linken Rheinufer war somit auf den Übergang bei Maxau angewiesen; ganz natürlich entstand also hier das Bedürfnis nach einer Brücke. Am vorteilhaftesten wäre schon eine feststehende Brücke von Stein- oder Eisenkonstruktion gewesen, doch hätte das kleine Unternehmen der pfälzischen Maxbahn die Kosten für einen solchen Bau wohl nicht ertragen können, daher die Pläne des Oberingenieurs Basler mit einer Schiffbrücke, die freilich bei Hochwasser und Eisgang nicht in Betrieb sein wird, die wohl auch den Verkehr nicht ganz so rasch fördert als eine stehende Brücke, doch dem Bedürfnis möglichst abzuhelfen im Stande ist.

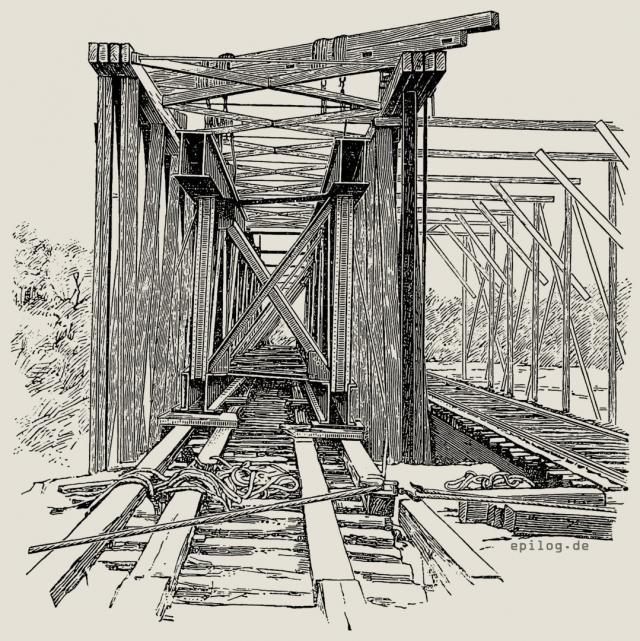

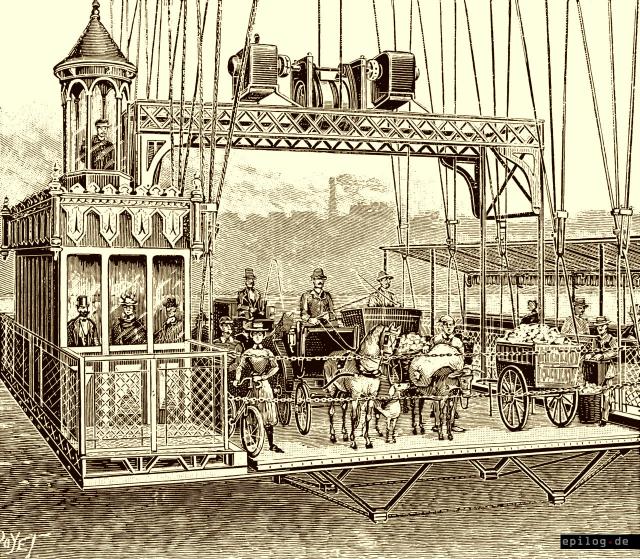

Wie schon erwähnt, verbindet die Eisenbahn-Schiffbrücke bei Maxau in senkrechter Richtung über den Rhein die beiden Bahnhöfe bayrisch Maximiliansau und badisch Maxau. Ihre Länge beträgt 362,8 m, die Auffahrtsrampen an beiden Ufern je 64 m lang mit eingerechnet. Es besteht die Brücke aus zwölf Jochen mit je zwei und drei Schiffen, von denen sich sechs als Durchlaßjoche und sechs als feste Joche unterscheiden, welche letztere nur in besonderen Fällen abgeführt werden. Die Durchlaßjoche sind für Schifffahrt und Flößerei notwendig, und zwar mussten, da der Talweg des Rheins gerade bei Maxau unter Anlegung von großen Sandbänken periodisch nach dem einen oder anderen Ufer hin wechselt, in der Nähe beider Ufer je drei Durchlaßjoche von 54 m Länge angelegt werden. Von den 31 eichenen Schiffen, welche die Brücke bilden, haben sechs Bockschiffe eine Länge von 22,5 m und 4,6 m Breite, die übrigen 28 eine untere Länge von 20 m, 3,7 m Breite und 1,4 m Höhe. Auf diesen Schiffen, die an den Jochenden 1,5 m und in der Mitte 3,6 m im Lichten auseinander stehen, ruht das Gebälk, welches in der Mitte das Eisenbahngleis und zu beiden Seiten Fahrbahnen für den gewöhnlichen Straßenverkehr trägt. Die Fahrbahnbreite des Gleises ist 3,5 m und die der beiden Straßen je 4,2 m. Die äußeren Schwellen tragen zum Schutz der Straßen gegen das Wasser hin ein gewöhnliches Gelände, zum Schutz gegen innen zwischen Straße und Eisenbahn hat bis jetzt ein über die Bedielung vorstehender Längsbalken ausgereicht.

Besondere Vorrichtungen machte der wechselnde Wasserstand des Flusses notwendig, der die Schiffbrücke bald höher, bald tiefer stellt, während die Endbahnstrecken auf dem Land unveränderte Lage behalten. Es musste also zwischen den Landstrecken und der Schiffbrücke eine höher oder tiefer zu stellende Verbindung hergestellt werden. Auch dieses Problem wurde in befriedigendster Weise gelöst, nur würde es hier zu weit führen, die Art und Weise, wie dies geschehen, näher zu erklären.

Für den Verkehr der Kähne, Flöße usw. auf dem Strom sind namentlich die Verbindungen der Joche untereinander bemerkenswert, die jedes Mal gelöst werden müssen, sobald irgendein Fahrzeug auf dem Strome die Brücke passieren will, bei welcher Arbeit es also auf Schnelligkeit ankommt, damit sowohl der Strom- als der Bahnverkehr möglichst wenig aufgehalten wird. Nach den getroffenen Einrichtungen sind erfahrungsgemäß sieben Minuten nötig, um drei Durchlaßjoche abzufahren und dadurch eine 54 m breite Öffnung zu schaffen.

Man hatte vorausgesetzt, dass selbst beim Passieren der Maximallast, der Lokomotive von 17 t Gewicht, die Schiffe sich um nicht mehr als 18 – 20 cm einsenken würden, und diese Voraussicht hat sich vollkommen bewährt. Dagegen haben die Resultate des Betriebes sogar die früheren Annahmen weit überstiegen, indem die Lokomotive 75 – 80 t Bruttolast auf einmal übersetzt und der anfänglich nicht vorgesehene Personendienst neben dem mit jedem Monate sich steigernden Güterverkehr regelmäßig besorgt wird.

Besitzt Deutschland in der Eisenbahnschiffbrücke bei Maxau nunmehr die erste derartige Brückenkonstruktion, so dürften doch nunmehr nach vor Augen stehendem Erfolg unter ähnlichen Verhältnissen bald noch mehr derartige Anlagen ausgeführt werden.