Berliner Brücken

Neuere Brückenbauten der Stadt Berlin

Die Waisenbrücke

Zentralblatt der Bauverwaltung • 27.7.1895

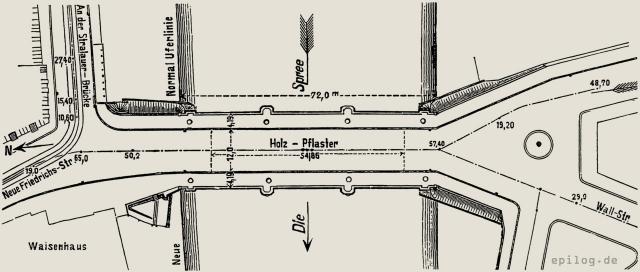

Diese Brücke, welche, wie aus dem Lageplan (Abb. 1) ersichtlich ist, neben dem alten Waisenhaus von der Neuen Friedrichstraße über die Spree nach der Wallstraße führt, wurde in den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts (vor 1709) zur Herstellung einer Verbindung zwischen den Stadtteilen Berlin und Neu-Kölln aus den Mitteln der Fortifikationskasse erbaut.

Abb. 1. Lageplan. Die alte Brücke lag unterhalb der jetzigen und führte in schräger Richtung über den Strom. Es war möglich, sie durch einen geringfügigen Umbau während des Neubaus der Brücke für den Verkehr beizubehalten und so die Kosten für eine hölzerne Notbrücke zu sparen. Die alte Brücke war eine hölzerne Jochbrücke mit einem Schiffsdurchlass von 7,1 m Weite. Sie besaß zwischen den Geländern nur eine Breite von 7,65 m, wovon je 1,6 m auf die Bürgersteige und 4,45 m auf den Fahrdamm entfielen. Sie genügte schon lange nicht mehr dem lebhaften Verkehr, der sich über sie vom Spittelmarkte ab durch die Wallstraße nach dem Osten bewegte.

Abb. 1. Lageplan. Die alte Brücke lag unterhalb der jetzigen und führte in schräger Richtung über den Strom. Es war möglich, sie durch einen geringfügigen Umbau während des Neubaus der Brücke für den Verkehr beizubehalten und so die Kosten für eine hölzerne Notbrücke zu sparen. Die alte Brücke war eine hölzerne Jochbrücke mit einem Schiffsdurchlass von 7,1 m Weite. Sie besaß zwischen den Geländern nur eine Breite von 7,65 m, wovon je 1,6 m auf die Bürgersteige und 4,45 m auf den Fahrdamm entfielen. Sie genügte schon lange nicht mehr dem lebhaften Verkehr, der sich über sie vom Spittelmarkte ab durch die Wallstraße nach dem Osten bewegte.

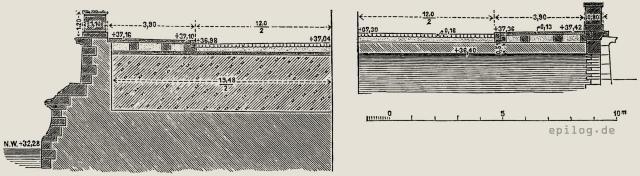

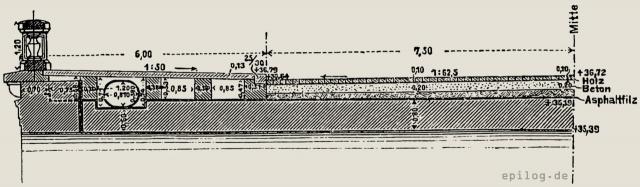

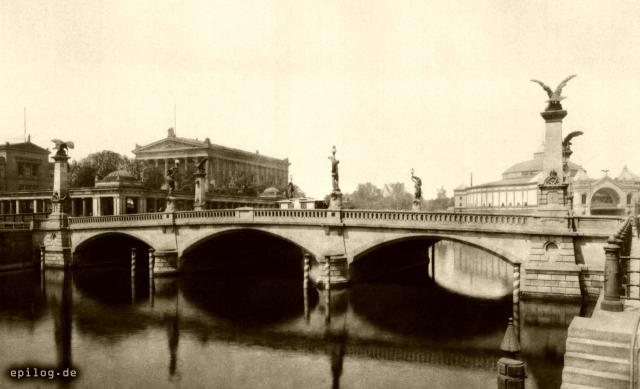

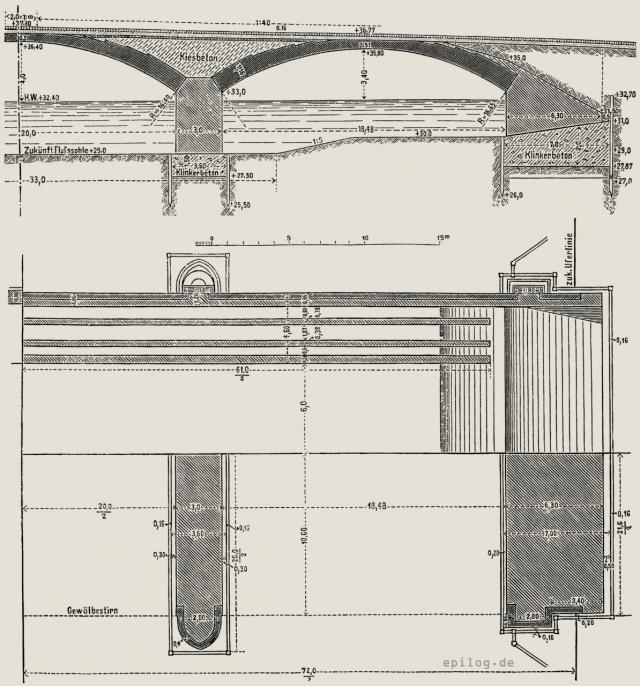

Da die durch die Regulierung der Spree erzielte Senkung des Hochwassers in der Oberspree auf 1,65 m berechnet worden ist, konnte für die neue Brücke eine Gewölbekonstruktion gewählt werden. Es wurde sogar möglich, der Mittelöffnung eine lichte Durchfahrtshöhe von 4 m über Hochwasser zu geben. Der Fluss besitzt an der Baustelle eine größere Breite als erforderlich, die deshalb durch Festsetzung neuer Normal-Uferlinien auf 72 m eingeschränkt werden soll. Die drei Öffnungen haben eine lichte Weite von 18,5 m, 20 m und 18,5 m erhalten; die Breite des Fahrdammes beträgt 12 m und die der Bürgersteige je 3,9 m (s. Abb. 2 u. 3). Da die Bodenuntersuchungen ergaben, dass guter Baugrund in genügender Höhe und Stärke vorhanden war, wurde eine Gründung aus Beton von 1,5 m Stärke zwischen Spundwänden von 16 cm Stärke (Abb. 3) gewählt. Die Ausführung der Gewölbe und Pfeiler erfolgte in gelben Klinkern, die Verblendung der Stirnen wurde aus rotem Mainsandstein hergestellt. Derselbe Stein ist für das Geländer gewählt. Die Gewölbe haben einen Stichbogen erhalten; ihre Stärke beträgt im Scheitel 0,51 m, am Kämpfer 1,16 m; die Pfeilerstärke beziffert sich auf 3 m. Die Gewölbezwickel bis zur Fahrbahnhöhe (Abb. 3 oben) wurden mit Kiesbeton ausgefüllt, ein Verfahren, das neuerdings bei den städtischen Brücken durchweg in Anwendung gekommen ist und sich durchaus bewährt hat. Wie aus Abb. 4 ersichtlich, sind für die architektonische Ausgestaltung der Brückenansichten romanische Stilformen gewählt worden.

Das Gefälle der Fahrbahn, die, wie in neuerer Zeit bei allen städtischen Brücken, mit Holzpflaster nach Pariser Art belegt worden ist, beträgt 1 : 40. Die Holzklötze bestehen aus schwedischem Buchenholz von 13 cm Stärke; einige Strecken sind probeweise mit Buchenholz und australischem Jarrahholz gepflastert worden.

Um, wie bereits eingangs vermerkt, die alte Waisenbrücke während des Neubaus dem Verkehr erhalten zu können, bedurfte es eines Umbaues der alten Brücke durch Schwenkung ihres nördlichen Teils nach Westen. 1000 Mark in 1893 entsprechen einer Kaufkraft von rund € 8400 in 2024. Diese Arbeit ist durch den Rats-Zimmermeister Tetzlaff im Frühjahr 1892 für 4900 Mark ausgeführt worden. Der dann ausgeschriebene Verding auf die Gründungsarbeiten der Brücke ergab als Mindestfordernden den Bauunternehmer mit rund 95 000 Mark, dem daher die Arbeiten übertragen wurden. Sie umfassten die Herstellung und Lieferung der Spundwände, die Ausbaggerung der Baugruben, die Herstellung des Betons einschließlich der Lieferung aller Materialien und die Ausführung des Klinkermauerwerks für die Pfeiler und Widerlager bis Kämpferhöhe. Mit der Gründung wurde Anfang Juli 1892 begonnen und diese Arbeiten Anfang Dezember beendet. In Rücksicht auf die Witterung konnten die Bauarbeiten aber erst im März 1893 wieder in Angriff genommen werden. Zunächst wurde zur Hinterfüllung der Widerlager geschritten; die Bodenlieferung war ebenfalls an Martin Boldt übertragen.

Abb. 3. Längenschnitt (oben) und Grundriss in Höhe des Hauptgesimses und in Kämpferhöhe.

Abb. 3. Längenschnitt (oben) und Grundriss in Höhe des Hauptgesimses und in Kämpferhöhe.

Nachdem alsdann am 22. März 1893 die Verdingung für die Ausführung des Oberbaus stattgefunden und die Arbeiten und Lieferungen an die mindestfordernde Firma Nohl & Paulstraßenbrücke verwendeten nachgebildet sind, beendet war, wurde am 20. Juni mit dem gleichzeitigen Einwölben der drei Brückenöffnungen begonnen. Am 8. Juli war die Wölbearbeit beendet, so dass am 13. Juli bereits mit dem Ausrüsten der Anfang gemacht werden konnte, was glatt vonstatten ging.

- R E K L A M E -

Die Bauarbeiten wurden nun derartig gefördert, dass bereits Anfang September die verschiedenen Verwaltungen der Stadt und des Staates ihre Röhren und Kabel in den unter den beiderseitigen Bürgersteigen ausgesparten Hohlräumen (Abb. 2) verlegen konnten. Diese Arbeiten zogen sich bis in den Spätherbst hinein, so dass die Aufbringung der Granitplatten und Bordschwellen, welche ebenfalls der Firma Gebr. Zeidler für 23 000 Mark übertragen war, dadurch verzögert wurde und sich bis in das Jahr 1894 erstreckte. Im Laufe des Winters wurden alsdann die Rampen hinterfüllt und die Uferanschlüsse hergestellt. Ende Februar wurden die acht granitenen polierten Sockel für die Kandelaber aufgestellt, und im März begannen die städtischen Werke von neuem mit der Verlegung ihrer Röhren auf den Rampen. Die Anfertigung der acht schmiedeeisernen Kandelaber hatte die Firma Ernst Franke für 8080 Mark übernommen.

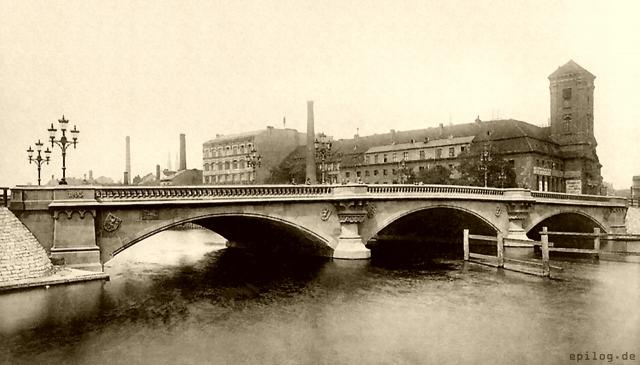

Foto: Hermann RückwardtAbb. 4. Neue Waisenbrücke in Berlin.

Foto: Hermann RückwardtAbb. 4. Neue Waisenbrücke in Berlin.

Ende März gestattete die Witterung, mit den Betonierungsarbeiten für die Holzpflasterung zu beginnen, die bis Ende April durch die Firma H. Freese beendet wurde, so dass nach Herstellung der vorläufigen Pflasterungen für die Rampen und der Umänderungen an den Pferdebahngleisen die Brücke am 10. Mai 1894 dem Fahrverkehr freigegeben werden konnte.

Der Abbruch der alten Brücke wurde hierauf alsbald in Angriff genommen und im Laufe des Juni beendet. Schließlich mussten noch vor den Pfeilern der Brücke zwölf eiserne Prellpfähle zum Schutz der architektonischen Gliederungen der Pfeiler eingetrieben werden. Der Bau der Brücke hat ungefähr 515 000 Mark gekostet.

Der architektonische Entwurf (s. Abb. 4) rührt von dem Regierungs-Baumeister Stahn her. Mit der Bauleitung war der Regierungs-Baumeister Brancke betraut. Entwurf und Ausführung unterstanden der Oberleitung des Stadtbaurats Dr. Hobrecht.

• Pinkenburg.