Handel & Industrie – Druck & Papier

Setzmaschinen der Gegenwart

Von E. Wentscher

Prometheus • 1890

I.

Die Setzmaschine ist, nach längerer verhältnismäßiger Ruhe auf diesem Gebiet, in jüngster Zeit infolge neuer Erfindungen wiederum so lebhaft in den Vordergrund der Diskussion getreten, dass nicht nur der Fachmann, sondern auch der gebildete Laie ein berechtigtes Interesse haben muss, über den derzeitigen Stand der Angelegenheit sachgemäß belehrt zu werden. Zu diesem Behufe wollen wir, nachdem bereits in einer früheren Nummer dieser Zeitschrift der neuerdings in London aufgetauchten Linotype eine ausführliche Darstellung zu Teil geworden, zunächst über die 1889 auf der Pariser Ausstellung vertretenen Maschinen dieser Art, sodann aber auch über einige andere neue Erscheinungen auf diesem Gebiet Bericht erstatten.

Um nun auch den gebildeten Laien in den Stand zu setzen, sich ein selbstständiges Urteil über den Gegenstand zu bilden, und ihm ein Kriterium in die Hand zu geben, nach dem er den etwaigen Fortschritt in der Weiterentwickelung dieser interessanten Frage jederzeit beurteilen kann, sollen in Folgendem zunächst die Bedingungen aufgestellt werden, denen eine Setzmaschine, wenn sie praktisch sein soll, genügen muss, und im Anschluss daran die Vorteile und Nachteile der verschiedenen zu besprechenden Systeme auseinandergesetzt werden.

Vor der Hand aber ist es zum vollen Verständnis der Sache nötig, in Kürze die Handarbeit des Setzers zu beschreiben, woraus erst deutlich wird, worauf es bei Setzmaschinen ankommt.

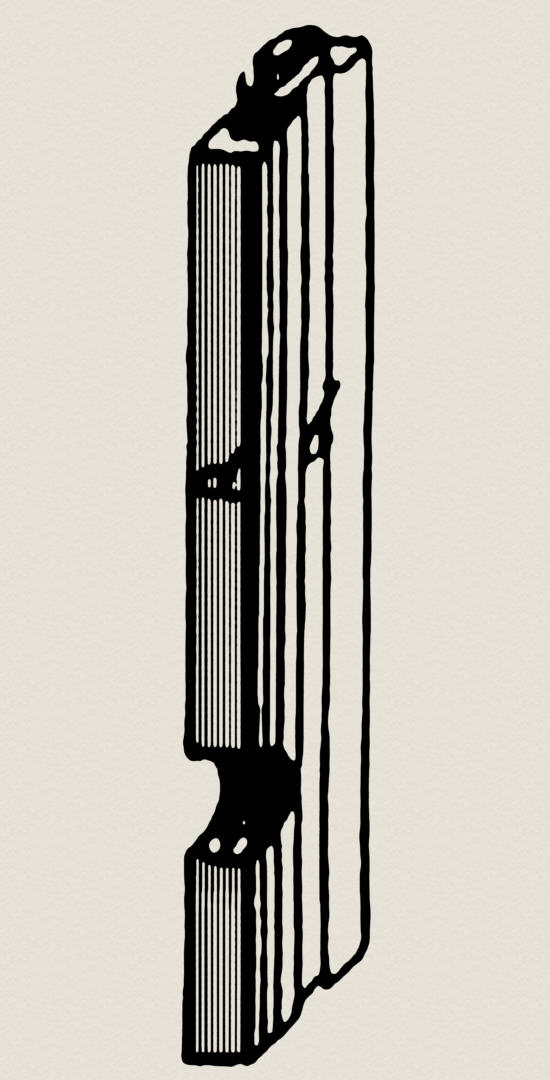

Abb. 1. Letter.

Abb. 1. Letter.

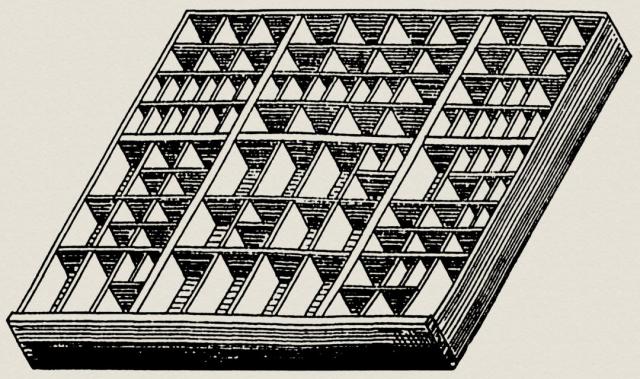

Das Material, mit dem der Setzer arbeitet, die Lettern oder Typen, sind Metallstäbchen (Abb. 1) von rechteckigem Querschnitt, alle von gleicher Länge, gleicher Breite, aber verschiedener Dicke, oberhalb mit einem erhabenen, umgekehrten Buchstabenbild versehen. Die Dicke hängt von der Weite des Buchstabenbildes ab, das die Letter trägt, und ist deshalb eine andere für ›w‹ z. B. als für ›i‹. Diese Lettern liegen buchstabenweise in den einzelnen Fächern eines mit Abteilungen versehenen sogenannten Setzkastens (Abb. 2).

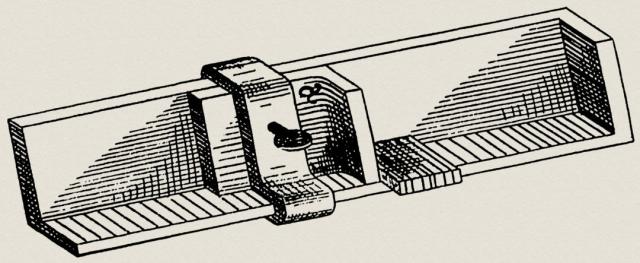

Abb. 2. Setzkasten. Nach Maßgabe des Manuskripts ergreift nun der vor dem Kasten stehende Setzer mit der rechten Hand nacheinander die einzelnen Buchstaben und fügt sie zur Zeile, einen an den anderen, in den mit der linken Hand gehaltenen sogenannten Winkelhaken, einen oberhalb und an einer Längsseite offenen Behälter (Abb. 3). Die eine bewegliche Seitenwand desselben ist verstellbar und wird der beabsichtigten Zeilenlänge entsprechend festgestellt.

Abb. 2. Setzkasten. Nach Maßgabe des Manuskripts ergreift nun der vor dem Kasten stehende Setzer mit der rechten Hand nacheinander die einzelnen Buchstaben und fügt sie zur Zeile, einen an den anderen, in den mit der linken Hand gehaltenen sogenannten Winkelhaken, einen oberhalb und an einer Längsseite offenen Behälter (Abb. 3). Die eine bewegliche Seitenwand desselben ist verstellbar und wird der beabsichtigten Zeilenlänge entsprechend festgestellt.

Abb. 3. Winkelhaken.

Abb. 3. Winkelhaken.

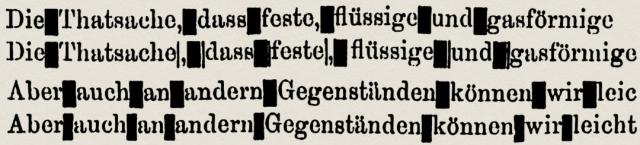

Zwischen je zwei Wörter setzt der Setzer ein Metallstäbchen von geringerer Höhe als die Lettern, Ausschlussstück genannt. Nähert sich nun solchergestalt beim fortlaufenden Setzen die Zeile dem Ende, so beginnt die Operation des Ausschließens, d. h. der Setzer hört bei einem vollen Worte oder einer vollen Silbe mit dem Setzen auf und erweitert oder verengert je nach Bedarf die Zwischenräume zwischen den einzelnen Wörtern, indem er die vorhin eingefügten Ausschlussstücke von mittlerer Dicke nach und nach durch dickere oder dünnere oder durch Kombinationen solcher ersetzt, und zwar so lange, bis die Zeile genau die vorgeschriebene Länge erhält (Abb. 4). Auch hat der Setzer darauf zu achten, dass die einzelnen Zwischenräume zwischen den Wörtern möglichst gleichmäßig ausfallen. In gleicher Weise wird die zweite, dritte und jede weitere Zeile gesetzt und ausgeschlossen.

Abb. 4. Darstellung einer ursprünglich zu kurzen und einer zu langen Zeile, die durch Ausschließen auf normale Länge gebracht sind.

Abb. 4. Darstellung einer ursprünglich zu kurzen und einer zu langen Zeile, die durch Ausschließen auf normale Länge gebracht sind.Ist der Winkelhaken auf diese Weise voll geworden, so wird sein Inhalt auf einen größeren, ähnlichen Behälter, das Schiff (Abb. 5) genannt, übergeführt, worauf der ganze Vorgang sich wiederholt usw.

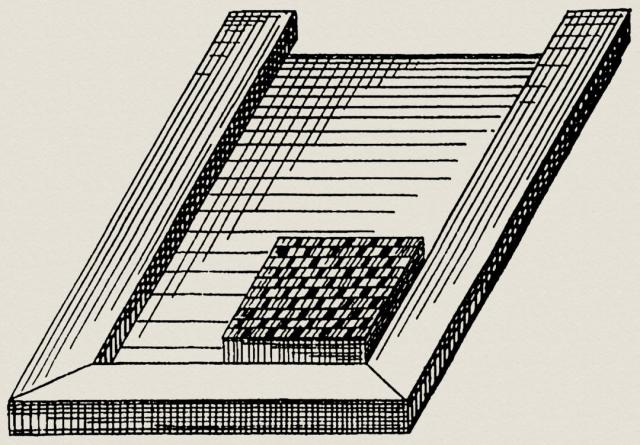

Abb. 5. Setzschiff. Der auf dem Schiff zusammengestellte Satz bildet demnach eine ebene Fläche, in der die Buchstabenbilder liegen, unterbrochen durch vertiefte, in der Abb. 5 schwarz angedeutete Stellen, dort, wo zwischen den einzelnen Wörtern die Ausschlussstücke stehen, welche letzteren Stellen beim nun erfolgenden Einschwärzen der Bildfläche vermittelst Druckerschwärze von derselben nicht getroffen werden und beim schließlich erfolgenden Abdruck weiß bleiben.

Abb. 5. Setzschiff. Der auf dem Schiff zusammengestellte Satz bildet demnach eine ebene Fläche, in der die Buchstabenbilder liegen, unterbrochen durch vertiefte, in der Abb. 5 schwarz angedeutete Stellen, dort, wo zwischen den einzelnen Wörtern die Ausschlussstücke stehen, welche letzteren Stellen beim nun erfolgenden Einschwärzen der Bildfläche vermittelst Druckerschwärze von derselben nicht getroffen werden und beim schließlich erfolgenden Abdruck weiß bleiben.

Eine ausgeschlossene Zeile genügt also folgenden Bedingungen:

- sie endigt mit einem vollen Worte oder einer vollen Silbe,

- sie hat genau die vorgeschriebene Länge,

- die Zwischenräume zwischen den einzelnen Wörtern sind möglichst gleichmäßig.

Mit der Herstellung des druckfertigen Satzes wäre nun die Tätigkeit des Setzers beendet, wenn nicht beim Setzen der Schriftvorrat seines Kastens allmählich aufgebraucht würde. Dieser Ersatz geschieht durch das (dem Setzen vorangehende) Ablegen. Sind nämlich von einem Satz die nötigen Abdrücke gemacht worden, so ist er als solcher wertlos und wird daher wieder in seine einzelnen Bestandteile zerlegt, abgelegt, wie der technische Ausdruck dafür lautet. Der Setzer ergreift jedes Mal etwa ein bis zwei Wörter mit der Hand, liest sie und fährt schnell über die entsprechenden Fächer des Setzkastens hin, jedes Mal den richtigen Buchstaben an der richtigen Stelle fallen lassend. Diese Verrichtung geht so schnell vonstatten, dass der Setzer in derselben Zeit etwa viermal so viel ablegt, wie er setzt. Demnach regelt sich das Tagewerk eines Schriftsetzers in der Weise, dass er bei zehnstündiger Arbeitszeit die ersten zwei Stunden ablegt und darauf acht Stunden lang setzt; und zwar legt er im Durchschnitt stündlich 6000 Lettern ab und setzt pro Stunde 1500, so dass seine Tagesleistung 12 000 Lettern abgelegten und dasselbe Quantum gesetzten Satzes beträgt.

Werde epilog.plus-Mitglied und Du bekommst

- Zugriff auf exklusive Beiträge wie diesen

- PDF-Versionen und/oder eBooks von ausgewählten Artikeln

- weniger Werbung und dafür mehr historische Bilder und alte Reklame

und Du hilfst uns, noch mehr interessante Beiträge zur Kultur- und Technikgeschichte zu veröffentlichen.