Handel & Industrie – Bergbau

Die Scheidebank der

Freiberger Silberbergwerke

Über Land und Meer • Juni 1878

In der Umgebung der alten Bergstadt Freiberg im sächsischen Erzgebirge wird seit siebenhundert Jahren ein bedeutender Silber-und Bleibergbau betrieben, welcher in dieser Zeit mehr als 100 000 Zentner Silber im Wert von über 900 Mill. Mark geliefert hat. Dass dieser Bergbau heute noch blüht, ist ein glänzendes Zeugnis der großen Fortschritte in den technischen Wissenschaften, welche in der Freiberger Bergakademie ihre sorgfältige Pflege finden. Denn nicht nur sind mit dem in der Tiefe sich ausdehnenden Abbau die Schwierigkeiten der Erzgewinnung, Förderung und Wasserhaltung außerordentlich gewachsen, sondern die hier vorkommenden Erze können sich auch in Beziehung auf Reichhaltigkeit mit anderen Orten bei weitem nicht messen.

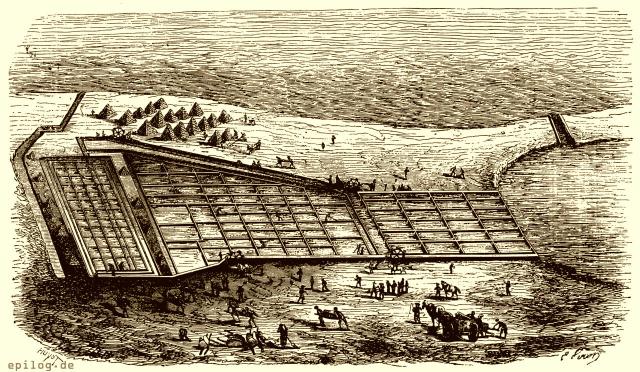

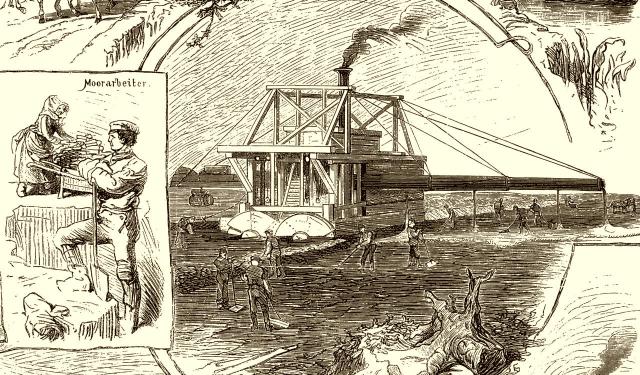

Am häufigsten findet sich der silberhaltige Bleiglanz; gediegenes Silber kommt sehr selten vor, mehr Rotgültigerz, Weißgültigerz und Glaserz, außerdem Kupfer-, Arsenik- und Schwefelkies, Kupferglanz, Blende und Speiskobalt. Gegenwärtig beträgt der durchschnittliche Silbergehalt dieser Erze kaum 1‰, und die im Freiberger Revier gelegenen fiskalischen Schmelzhütten an der Mulde und zu Halsbrücke arbeiten mit solchen vollkommenen Einrichtungen und Verfahrungsarten, dass sie neben dem Silber und Blei noch sechs andere Metalle mit Vorteil abscheiden. In der letzten Zeit belief sich die jährliche Förderung der Freiberger Gruben auf etwa 550 000 Zentner Erze im Wert von 4 500 000 Mark und mit einem Gehalt von ca. 50 000 Pfund Silber, 90 000 Zentner Blei, 1000 Zentner Kupfer, 6000 Zentner Arsen und außerdem in geringerer Menge noch einige andere Metalle. Die Belegschaft der Gruben beträgt 7000 Mann, worunter 700 Knaben, von denen der größere Teil bei den Aufbereitungsarbeiten über Tag beschäftigt wird. Die eben genannten Arbeiten bezwecken, die gewonnenen rohen Erze vom tauben Gestein zu trennen, und bestehen in Zerkleinerung der Stücke und in Separation derselben, was teils durch Handscheidung, teils durch Poch- und Wäschmaschinen geschieht. Schon in der Grube werden die tauben Berge so viel als möglich ausgehalten und die Erze in zwei Sorten getrennt, von denen die bessere unter dem Namen Scheidegänge für die trockene, die schlechtere als Pochgänge für die nasse Aufbereitung bestimmt ist.

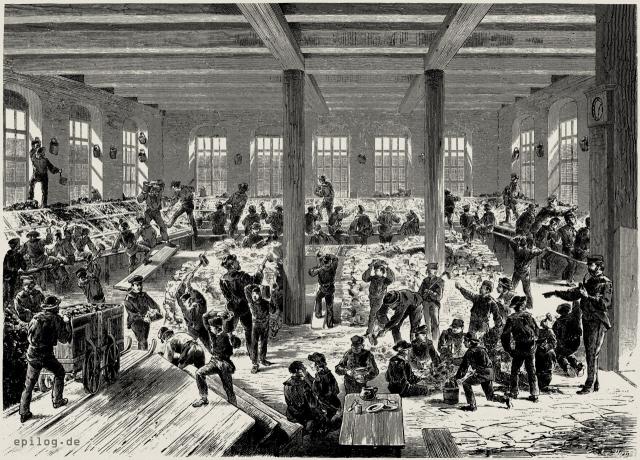

Die Scheidegänge kommen nach der Ausförderung ›in die Scheidebank‹, in die Hände des lustigen jungen Volkes, dessen Treiben aus unserer Abbildung ersichtlich ist. Hier sind die Erzscheider oder Scheidejungen unter der Aufsicht eines Scheidesteigers damit beschäftigt, die Scheidegänge mit größeren oder kleineren Hämmern zu zerschlagen und auf hölzernen Tischen die Erzstücke nach ihrer Qualität zu sondern; der Bleiglanz wird z. B. von der Blende und dem Kupferkies möglichst getrennt, das Erz, welches im Quarz bricht, von dem gesondert, welches im Schwerspat vorkommt. Taubes Gestein wird auf die Halde geworfen. Die Arbeit des Scheidens erfordert viele Aufmerksamkeit und auch Anstrengung. Mancher Hammerschlag trifft die Hand, mancher Splitter verletzt das Gesicht und Auge. Bei dieser mühevollen Arbeit verdient ein Knabe in der Schicht nur 40 – 50 Pfennig, was der Fremde, welcher die Scheidebank besucht, an dem darin herrschenden guten Humor nicht bemerken wird.