Handel & Industrie – Bergbau

Der Kohlenbergmann in seinem Beruf

Dreißig Bilder aus Kohlenbergwerken

Bilderreise • 1894

Mit Magnesium-Blitzlicht aufgenommen von

Heinrich Börner.

Erläuternder Text von

Ferdinand Max Georgi

Direktor des Königlichen Steinkohlenwerks Zauckerode.

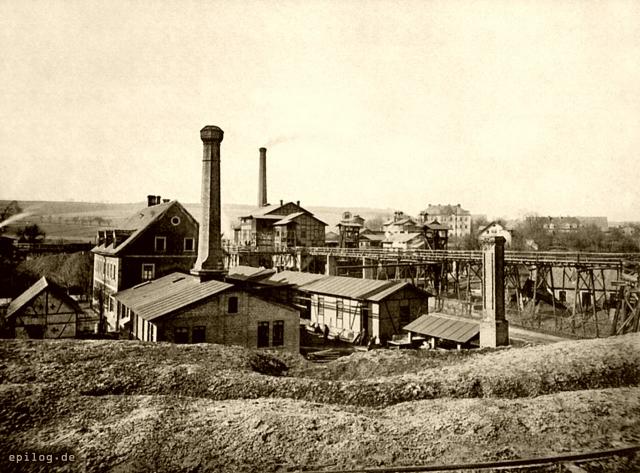

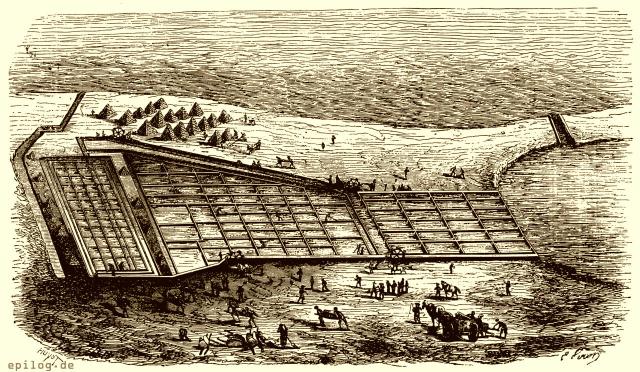

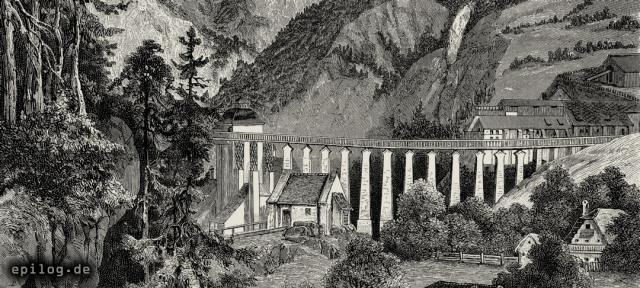

Förderschacht mit Aufbereitungs- und Verladeanlage.

Schon lange vorüber ist in den meisten Kulturländern die Zeit, wo die fossilen Kohlen zu Tage anstanden und im eigentlichen Sinne des Wortes ›gegraben‹ werden konnten. In mehr oder weniger große Tiefen muss der Bergmann seine Schächte und seine Querschläge treiben, um zu den in den ›oberen Teufen‹ meist schon erschöpften Kohlenflözen zu gelangen. Unter ›Schacht‹ versteht man hierbei im Allgemeinen den senkrecht hinab, unter ›Querschlag‹ den annähernd waagerecht durch das ›taube‹ Gestein hindurch nach dem Kohlenflöz getriebenen Hohlraum.

Die wirkliche Ausbeutung des letzteren wird eingeleitet durch ein System von ›Strecken‹. Diese im Klotz selbst hergestellten Hohlräume geben einerseits ein genaues Bild über dessen Lagerung, andererseits begrenzen sie in ihm Pfeiler von entsprechender Höhe und Länge, die nunmehr ebenso systematisch abgebaut werden. Sodann vermitteln sie aber auch durch den das Flöz mit dem Förderschacht verbindenden Hauptquerschlag die Abförderung der gewonnenen Kohlen.

Dort, wo der Hauptquerschlag den Förderschacht erreicht, am ›Füllorte‹, gelangen die mit den Kohlen gefüllten Förderwagen auf das Fördergestell und dann, in diesem mittels der Fördermaschine gehoben, zu Tage.

Aber noch ist nur ein Teil der Förderkohle, die ›Stückkohle‹, zum Verkauf fertig. Die Klarkohlen enthalten manch Teilchen tauben Gesteins und minderwertiger harter Kohle. Sie kommen daher erst noch in die mechanisch betriebene ›Wäsche‹, deren Gebäude auf unserem Bild die Mitte einnimmt. Diese liefert die in der Neuzeit immer beliebter gewordenen, sauber nach Korngröße klassierten Würfel-, Nuss- und Knorpelkohlen. Unmittelbar hinter der Wäsche, zum Teil von ihr verdeckt, liegt das Kesselhaus mit einer stattlichen Batterie von Dampfkesseln. Von diesen wird das Kraft spendende Element nicht nur für den Antrieb der Fördermaschine und der Wäsche, sondern auch für die übrigen Dampfmaschinen geliefert, deren der Bergmann zur Leistung mannigfacher Hilfsarbeiten bedarf. Unter diesen sind vor allem zu nennen: die Bewegung der Pumpen zur Hebung der Grubenwässer, der Umtrieb des großen Ventilators, welcher die in der Grube erzeugten üblen und schädlichen, hier und da auch gefährlichen Gase absaugt, die Erzeugung von Elektrizität zur Beleuchtung und Kraftübertragung, endlich die Bewegung der Werkzeugmaschinen in den Reparaturwerkstätten.

So zeigt unser Bild eine größere Anzahl von Gebäuden, welche den soeben genannten Zwecken dienen, dazwischen mannigfaches Brückwerk und Dampfaufzüge für die Verladung und Abförderung der Kohlen und der bei ihrer Verwaschung erhaltenen Abfälle.

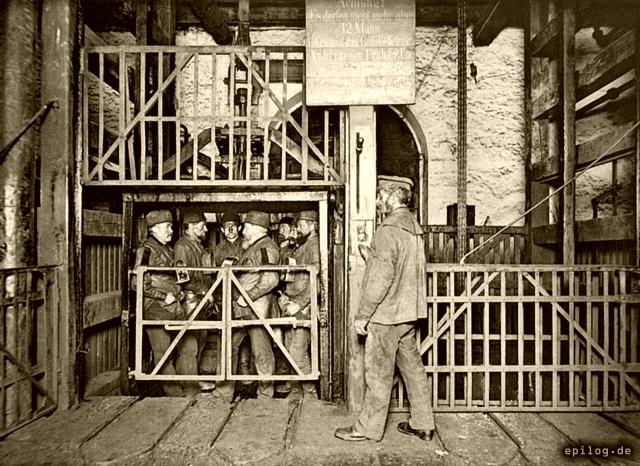

Hängebank. Einfahrt am Seil.

Soeben ist das Signal zur Einfahrt in den Schacht gekommen. Die Mannschaft hat sich am Kopf des Schachtes, der ›Hängebank‹, in das Fördergestell begeben, um an dem tragkräftigen Bandseil aus Gussstahl in die Tiefe hinabgelassen zu werden. Das Gestell ist überdies mit Fangvorrichtung versehen, die für den außerordentlichen Fall, dass einmal das Seil doch risse, in Dienst treten und jenes vor dem Hinabfallen bewahren würde.

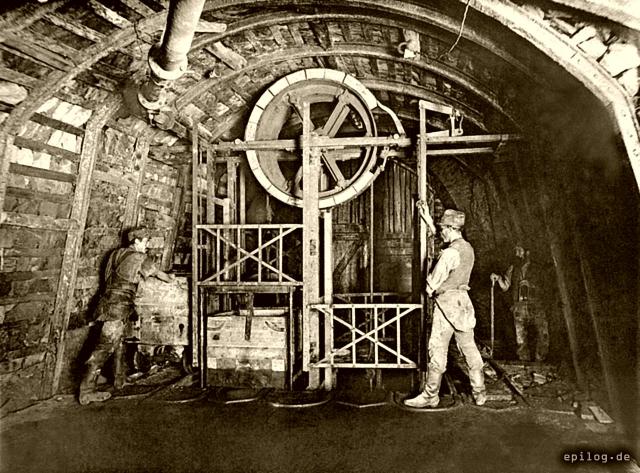

Schachtfüllort mit Bremswerk.

Der Schachtfüllort ist das Analogem eines Bahnhofes. Hier sammeln sich die Förderwagen, die auf dem Hauptquerschlag und verschiedenen Zweigstrecken herangefahren werden, hier findet der Austausch der vollen gegen leere Wagen statt, hier steigen die eingeförderten Bergleute vom Fördergestell ab und warten die von der Arbeit kommenden der Ausförderung. Hat das Fördergestell mehrere Stockwerke, so werden auch, wie auf unserem Bild, mittels Bremswerkes volle Wagen gegen leere nach der tieferen Sohle hinabgelassen.

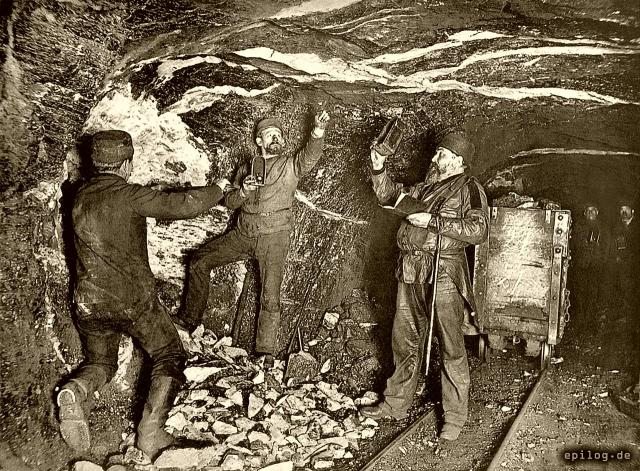

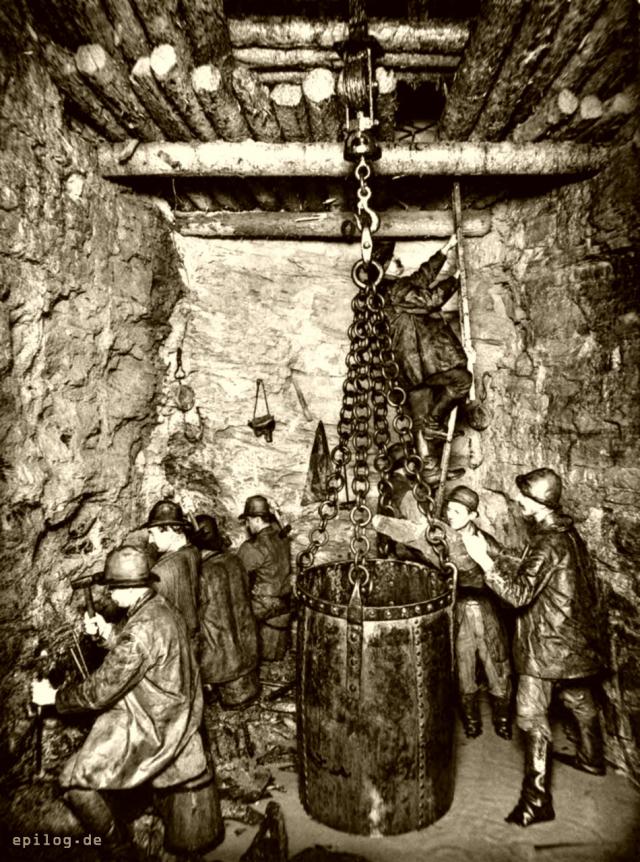

Schachtabteufen.

Ein neuer Schacht ist in der Herstellung begriffen und das Bild führt seine tiefste Stelle, das ›Abteufen‹, vor. Mit Bohrer und Fäustel sind links vier Häuer beschäftigt, Sprenglöcher zu bohren, welche dann mit Dynamit geladen und weggeschossen werden sollen. In der Mitte steht die Fördertonne, welche das gewonnene Gestein aufnimmt und, mittels Dampfmaschine angehoben, zu Tage schafft. Im Hintergrund steigt ein Zimmerling auf der ›Fahrt‹ empor, um die aus starken Hölzern bestehende Verzimmerung weiter fortzuführen.

Die meisten Arbeiter sind mit wasserdichtem Anzügen ausgerüstet, da reichliches Tropfwasser herniedergeht, wie auch der auf dem Boden des Schachtes stehende Tümpel ersichtlich macht.

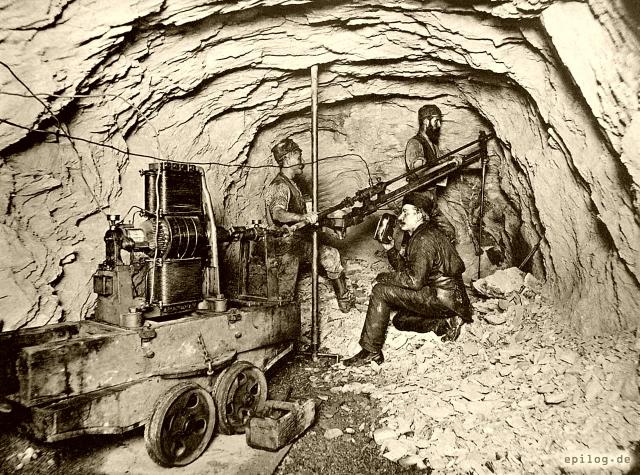

Querschlagsbetrieb mit elektrischer Diamantbohrmaschine.

Die Bezeichnung ›schwarze Diamanten‹ hat man sich gewöhnt, in übertragener Bedeutung für die Steinkohlenschätze anzuwenden. Es gibt aber auch wirkliche Diamanten von grauer bis schwarzer Farbe, die um ihrer Härte willen so geschätzten ›Bohrdiamanten‹. Dichtem Koks gleichend, sind sie so unscheinbar als möglich. Aber in Stahlkronen eingesetzt und unter beständiger Wasserspülung bewegt, wirken sie gleich einer Säge, welcher kein Gestein zu widerstehen vermag. Und wie sie dem Geologen vermöge der Tiefbohrungen einen Einblick in das Gebirge oft in Tiefen von über 1000 m hinab vermitteln, so dienen sie hier dem Bergmann beim Betrieb eines Querschlages zur Herstellung von Gesteinssprenglöchern. Der Elektromotor, der den Strom von der oberirdisch aufgestellten Erzeugungsstation empfängt und durch ihn den Bohrer in rasche Umdrehung versetzt, lässt sich, wie man sieht, auf einem Radgestell leicht fortbewegen.

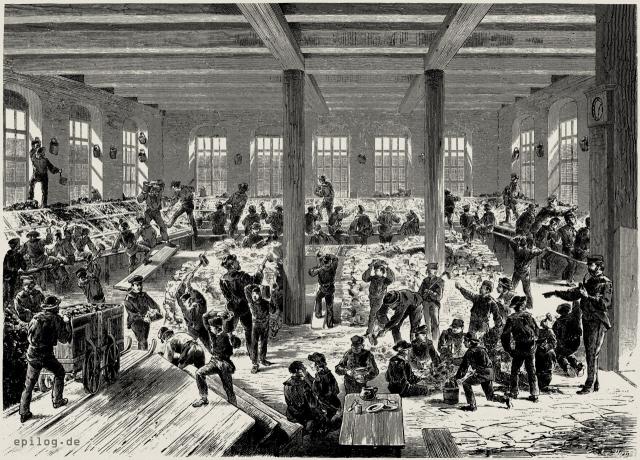

Gedingstellung.

Der Obersteiger verhandelt mit den Arbeitern, wie viel sie für einen geförderten Wagen Kohlen, für ein Gezimmer, für die Raumeinheit der Gesteinsrücken (›Kämme‹) bezahlt bekommen sollen. Denn, wie das Bild zeigt, ist das Kohlenflöz nicht immer rein. Risse haben sich einst durch unterirdische Gewalten gebildet und sind dann mit taubem Gestein gefüllt worden. Auch mögen hier und da Fluten durch die noch ungefestigte Kohlenschicht geflossen sein und Geröllablagerungen in ihr hinterlassen haben. In jedem Fall aber erschweren diese Gesteinseinlagerungen die Gewinnung der Kohlen und müssen daher besonders entschädigt werden.

Werde epilog.plus-Mitglied und Du bekommst

- Zugriff auf exklusive Beiträge wie diesen

- PDF-Versionen und/oder eBooks von ausgewählten Artikeln

- weniger Werbung und dafür mehr historische Bilder und alte Reklame

und Du hilfst uns, noch mehr interessante Beiträge zur Kultur- und Technikgeschichte zu veröffentlichen.