Verkehr – Fernmeldewesen

Fünfzig Jahre Telefon

Von Hans Dominik

Die Woche • 4.11.1911

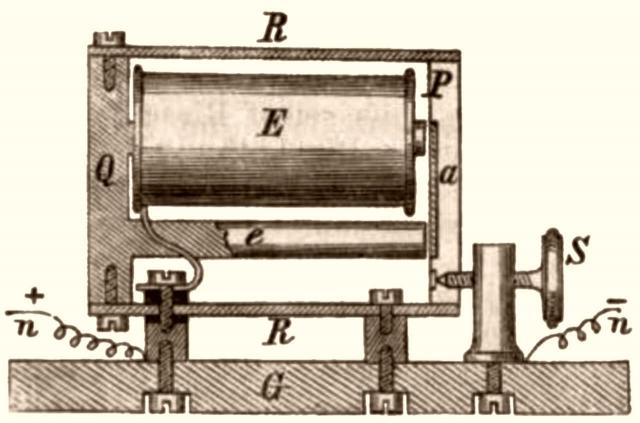

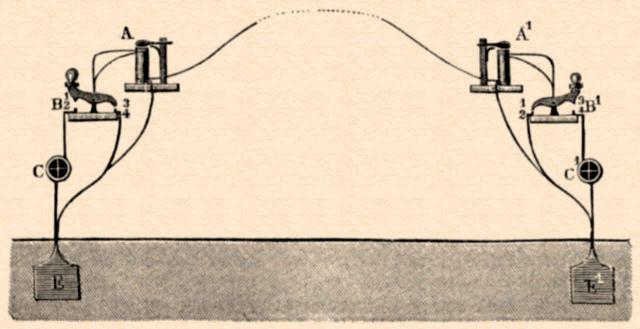

Im Jahr 1861 führte Philipp Reis, damals Lehrer der Physik am Garnierschen Institut in Friedrichsdorf bei Homburg, zum ersten Mal einen Apparat vor, den er selbst ›Telephon‹ nannte, und der Musik und Rede mit Hilfe der Elektrizität in die Ferne übertragen sollte. Jener Apparat, äußerlich noch, wie die Abb. 1 zeigt dem menschlichen Ohr nachgebildet, war in seinen Einzelheiten noch recht primitiv. Bei einer zweiten Vorführung im Jahr 1863 mit einem verbesserten Apparat (Abb. 2) wurde die Sprache erst verständlich, hatte indes noch einen stark näselnden Ton.

Aber trotz dieser Mängel seiner ersten Apparate darf Philipp Reis doch unbedenklich als der Erfinder des Fernsprechers angesehen werden. Freilich war ein langer und arbeitsreicher Weg zurückzulegen, um von jener ersten Demonstration zum heutigen vollkommenen Fernsprecher zu gelangen. Groß ist die Zahl derer, die an dieser Entwicklung beteiligt sind. Graham Bell und Werner Siemens haben den Teil der Apparate, der den Strom wieder in die Rede umformt, das Telefon im engeren Sinn, wesentlich verbessert, man kann geradezu sagen, neu erfunden. Abb. 4 veranschaulicht jene verbesserten Telefone. In gleicher Weise haben Hughes, Ader, Edison und J. Berliner an der Ausbildung des Mikrofons, des Apparates, der die menschliche Rede aufnimmt und in Stromschwingungen verwandelt, gearbeitet. Abb. 3 zeigt links das alte Hughessche Kohlenmikrofon. Auf der rechten Seite des Bildes ist ein gleiches Mikrofon mit Schallkasten und Schalltrichter dargestellt, an dem seinerzeit der Generalpostmeister Stephan die Erfindung prüfte.

Im Jahr 1881 war man so weit, dass Heinrich von Stephan es unternehmen konnte, die neue Erfindung versuchsweise einzuführen und in Berlin die erste Fernsprechanstalt zu errichten.

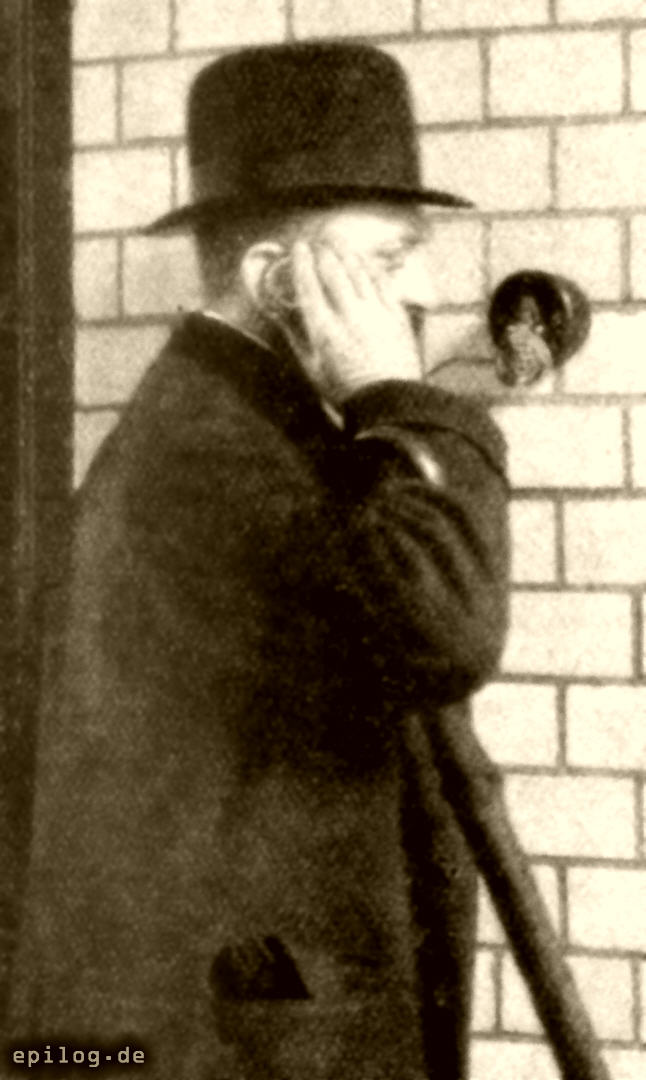

Abb. 7. Das ›Westentaschentelefon‹ während des Gesprächs. Die Apparate jener Zeit waren noch recht schwer und unförmig, wie Abb. 6 es erkennen lässt. Der Fortschritt wird klar, wenn man daneben das moderne Westentaschentelefon betrachtet, das auf Abb. 7 dargestellt ist.

Abb. 7. Das ›Westentaschentelefon‹ während des Gesprächs. Die Apparate jener Zeit waren noch recht schwer und unförmig, wie Abb. 6 es erkennen lässt. Der Fortschritt wird klar, wenn man daneben das moderne Westentaschentelefon betrachtet, das auf Abb. 7 dargestellt ist.

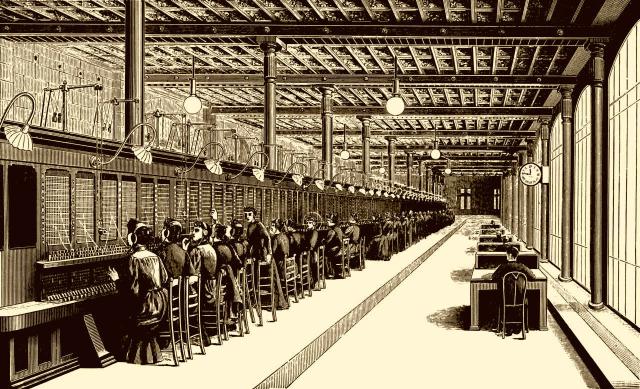

In der Anfangszeit war auch der dritte wichtige Konstruktionsteil einer Telefonanlage, nämlich die Vermittlungsstelle, eine sehr einfache Sache. Solange man die Bedienung in der Vermittlungsstelle durch zwei oder allenfalls auch noch vier Beamtinnen erledigen konnte, ging es mit dem gewöhnlichen Stöpselschrank. Aber der war im weiteren Verlauf nicht mehr brauchbar, als mehrere Tausend Teilnehmer von einer Vermittlungsstelle zu bedienen waren. Über diesen kritischen Punkt half indes eine neue hochwichtige und bedeutsame Verbesserung hinweg, die Erfindung des Vielfachumschalters.

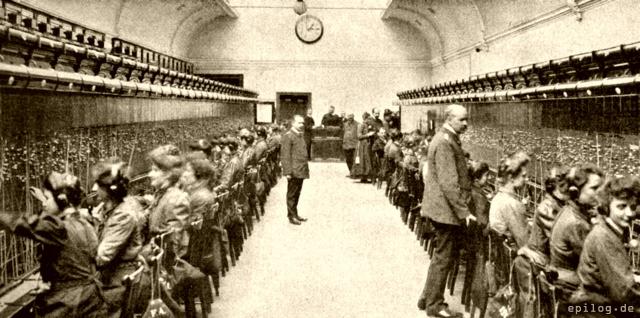

Abb. 8. Das Berliner Hauptfernsprechamt, ein sogenanntes Schrankamt. Die Abb. 8 u. 9 zeigen zwei große neuere Ämter. Abb. 9 stellt das Telefonamt VI in Berlin dar, ein sogenanntes Tischamt, Abb. 8 das Berliner Hauptfernsprechamt, ein sogenanntes Schrankamt. Abb. 8 lässt das Wesen der Erfindung recht wohl erkennen. Die gesamten Vermittlungseinrichtungen sind hier in großen Schränken angeordnet. An diesen Schränken sitzen weit mehr als hundert Beamtinnen. Jede davon hat direkt vor sich unten an der Schrankfläche eine Reihe von sogenannten Anrufzeichen. Im modernen Amt sind diese als winzige Glühlämpchen ausgeführt, die aufleuchten, sobald der betreffende Teilnehmer seinen Hörer vom Haken nimmt. Von solchen Anruflampen sind jeder Beamtin bei den verschiedenen Ämtern 80 bis 200 zugewiesen. Die zugehörigen Teilnehmer bilden sozusagen die feste Kundschaft der Beamtin.

Abb. 8. Das Berliner Hauptfernsprechamt, ein sogenanntes Schrankamt. Die Abb. 8 u. 9 zeigen zwei große neuere Ämter. Abb. 9 stellt das Telefonamt VI in Berlin dar, ein sogenanntes Tischamt, Abb. 8 das Berliner Hauptfernsprechamt, ein sogenanntes Schrankamt. Abb. 8 lässt das Wesen der Erfindung recht wohl erkennen. Die gesamten Vermittlungseinrichtungen sind hier in großen Schränken angeordnet. An diesen Schränken sitzen weit mehr als hundert Beamtinnen. Jede davon hat direkt vor sich unten an der Schrankfläche eine Reihe von sogenannten Anrufzeichen. Im modernen Amt sind diese als winzige Glühlämpchen ausgeführt, die aufleuchten, sobald der betreffende Teilnehmer seinen Hörer vom Haken nimmt. Von solchen Anruflampen sind jeder Beamtin bei den verschiedenen Ämtern 80 bis 200 zugewiesen. Die zugehörigen Teilnehmer bilden sozusagen die feste Kundschaft der Beamtin.

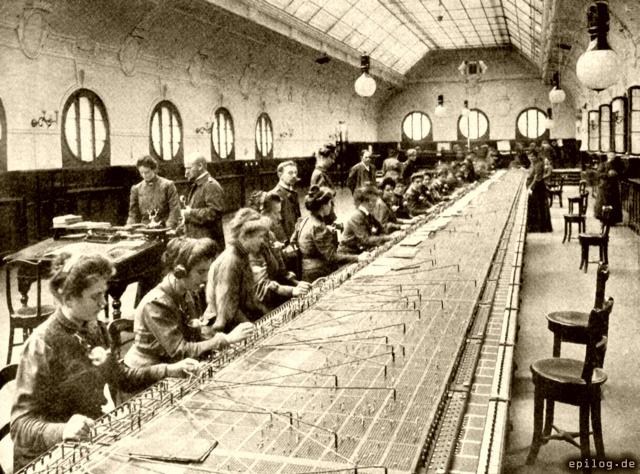

Abb. 9. Das Telefonamt VI in Berlin, ein sogenanntes Tischamt.

Abb. 9. Das Telefonamt VI in Berlin, ein sogenanntes Tischamt.

Weiter aber befindet sich nun auf der großen Schrankfläche ein Tableau, das sich nach je drei Damen immer wiederholt. Mittels im Einzelnen wundervoll durchgeführter Konstruktionen hat es die moderne Technik fertiggebracht, die 20 000 Stöpselklinken der 20 000 Teilnehmer des Amtes auf dem kleinen Raum zwischen den drei Damen betriebssicher unterzubringen, so dass jede davon jede Klinke erreichen kann. Wie unendlich viele Leitungen notwendig sind, um die Millionen von Klinken unter sich und mit den Außendrähten zu verbinden, das veranschaulicht Abb. 5, die die Kabelleitungen unter dem Dienstraum eines großen Amtes zeigt. Ein solches Amt ist in Wahrheit ein Meisterwerk der Technik und bietet, von geschickten Händen bedient, viele Millionen von Verbindungsmöglichkeiten.

Und doch ist die Technik in den letzten Jahren schon wieder einen gewaltigen Schritt weitergegangen. Sie ist dazu gelangt, die Arbeit der Beamtinnen wesentlich zu erleichtern und ganz auszuschalten.

Abb. 10. Arbeitsstelle der Damen in dem halbautomatischen Amt Amsterdam.

Abb. 10. Arbeitsstelle der Damen in dem halbautomatischen Amt Amsterdam.

Unsere Abb. 10 zeigt die Arbeitsstelle der Damen in dem neuen halbautomatischen Amt Amsterdam, das kürzlich von Siemens & Halske installiert wurde. Da gibt es, wie man sieht, keine Stöpselschnüre und keine Klinkentableaus mehr. Jede Dame hat nur in fünf Reihen je zehn Tipptasten vor sich, die in jeder Reihe von 0 bis 9 durchnummeriert sind. Jetzt leuchtet eine Ruflampe auf. Die Beamtin schaltet ihren Kopfapparat ein. Nummer 7618 wünscht der Teilnehmer. Schnell schlägt sie auf irgendeiner der fünf Reihen hintereinander die Ziffern 7, 6, 1, 8 an, und damit ist ihre Arbeit getan.

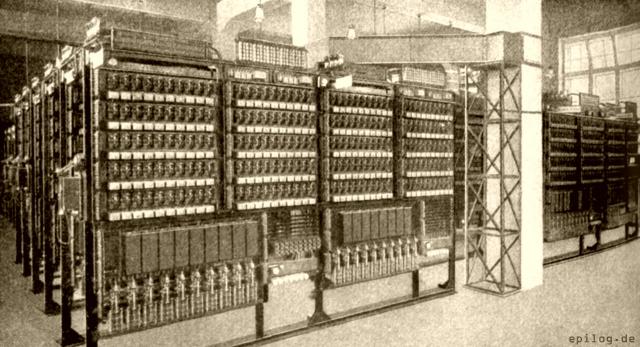

Abb. 11. Ein ganzautomatisches Amt in München. Im Apparateinraum, der beliebig weit vom Dienstraum abliegen kann, beginnen sinnreiche automatische Wählerapparate zu schnurren, zu klappern und zu klinken, stellen die gewünschten Tausender, Hunderter usw. zusammen und schalten den Teilnehmer völlig selbsttätig und zuverlässig auf die geforderte Nummer.

Abb. 11. Ein ganzautomatisches Amt in München. Im Apparateinraum, der beliebig weit vom Dienstraum abliegen kann, beginnen sinnreiche automatische Wählerapparate zu schnurren, zu klappern und zu klinken, stellen die gewünschten Tausender, Hunderter usw. zusammen und schalten den Teilnehmer völlig selbsttätig und zuverlässig auf die geforderte Nummer.

Abb. 12. Apparat des Teilnehmers zur Verbindung mit der ganzautomatischen Station-

Abb. 12. Apparat des Teilnehmers zur Verbindung mit der ganzautomatischen Station-

Das halbautomatische Amt, wie wir es in Amsterdam haben, bedeutet einen enormen technischen Fortschritt. Und trotz alledem bedeutet es noch keineswegs die Höchstleistung.

In München sind bereits zwei ganzautomatische Ämter von Siemens & Halske in Betrieb. Da ist menschliche Tätigkeit in der Vermittlungsstelle überhaupt nicht mehr notwendig. Abb. 11 zeigt ein solches Amt, eine reine Maschinenstation. Der einzelne Teilnehmer hat auf seinem Tisch einen Apparat, wie ihn Abb. 12 darstellt. Er wünscht beispielsweise Nummer 6718. Zu diesem Zweck nimmt er den Hörer ab, steckt den Finger in das mit ›6‹ bezeichnete Loch der am Apparat sichtbaren Lochscheibe und dreht die Scheibe von rechts nach links, bis der Finger an einen Anschlag kommt. Er lässt die Scheibe zurückgehen und wiederholt das Manöver mit den Löchern ›7‹, ›1‹ und ›8‹. Das Ganze dauert kaum fünf Sekunden. Währenddessen haben die Wähler auf dem Amt zu arbeiten begonnen und haben die gewünschte Verbindung hergestellt. Selbsttätig ruft das automatische Amt den Teilnehmer an, selbsttätig meldet es sofort zurück, wenn etwa die Leitung besetzt ist oder der Teilnehmer nicht an den Apparat kommt. So bildet das automatische Fernsprechamt eine würdige Krönung des ersten halben Jahrhunderts in der Geschichte des Fernsprechers.

• Neuerscheinung •