Forschung & Technik – Wissenschaft

Das messende Zeitalter

Von Hans Dominik

Berliner Tageblatt • 23.3.1902

Unter den vielen Namen, welche man unserer Zeit gegeben hat, ist der des messenden Zeitalters nicht der schlechteste.

Einmal hat das vergangene naturwissenschaftliche Jahrhundert ein allgemeingültiges Maßsystem aufgestellt, welches die aller verschiedensten Kraftäußerungen und Phänomene der Mechanik und der Wärmelehre, der Elektrizität und des Magnetismus auf die drei Grundeinheiten der Länge, der Kraft und der Zeit zurückführt. Es ist das berühmte System der absoluten Maßeinheiten, auch wohl Zentimeter-Gramm-Sekunden-System genannt, welches es uns gestattet, elektrische Größen in mechanische oder kalorische Wert umzurechnen, wie wir etwa Mark und Pfennige in Rubel oder Francs umrechnen. Zurzeit widerstehen nur noch die optischen und akustischen Erscheinungen dem absoluten System und lassen sich zum größten Leidwesen unserer Physiker vorläufig noch nicht mit der Elle messen. Es ist aber begründete Hoffnung vorhanden, dass man in absehbarer Zeit auch den Wert eines Feuerwerkes oder eines Musikstückes in Pferdekraftstunden angeben wird, wie man heute es bereits mit den elektrischen und Wärmeerscheinungen tut.

Es hat sich aber nicht nur das Arbeitsgebiet des messenden Forschers erweitert, sondern es hat auch die Exaktheit der einzelnen Messungen ganz ungemein zugenommen, und wo sich unsere Vorfahren mit mehr oder minder taxweisen Messungen behalfen, erzielen wir Resultate von frappierender Schärfe. Bekannt ist es ja, dass die Genauigkeit unserer astronomischen Beobachtungen zur Zeit nicht durch die Leistungsfähigkeit der Instrumente, sondern durch die Unruhe der Erdoberfläche begrenzt wird. Es stellte sich bei diesen Messungen heraus, dass der scheinbar so starre Erdball bis in große Tiefen hinab in ständigem Wogen und Wallen begriffen ist. Da diese Bewegungen bei Winkelmessungen bereits die hundertstel Sekunden beeinflussen, hat es keinen Wert, mit den Messungen weiter zu gehen, obwohl die Instrumente dies gestatten würden.

Die Zeit misst ein gewissenhafter Forscher bis auf tausendstel Sekunden genau, seitdem die Elektrizität die Mittel bietet, durch einen überspringenden Funken exakte Zeitmarken zu geben, unabhängig von den Beobachtungsfehlern, welche in der Person des Beobachters liegen. Derartig präzise Zeitmessungen sind freilich nur für physikalische Untersuchungen notwendig. Dagegen legt in letzter Zeit auch das große Publikum Wert auf eine möglichst genaue Kenntnis der richtigen, astronomischen Zeit.

In allererster Linie sind die Schiffskapitäne auf gute und richtiggehende Uhren angewiesen. Von einem erstklassigen Schiffschronometer wird verlangt, dass er auf mehrere Wochen die Sekunde hält oder doch, dass er durchaus gleichmäßig vor- oder nachgeht, so dass man seine Fehler durch Rechnung auf Monate hinaus korrigieren kann. Der Schiffer braucht die genaue Zeit, um den Schiffsort auf hoher See bestimmen zu können. Ein Fehler von Sekunden könnte bereits gefährliche Irrtümer zur Folge haben. Um nun Gelegenheit zur Kontrolle der Schiffschronometer zu geben, haben die meisten größeren Häfen einen sogenannten Zeitball, welcher einige Minuten vor dem Eintreten des Mittags emporgehisst, und um exakt 12 Uhr fallengelassen wird. In Deutschland sind zurzeit in sieben Hafenstationen solche Zeitbälle vorgesehen, welche teils von den benachbarten, teils von der Berliner Sternwarte mit der wahren Zeit versehen werden und bis auf zehntel Sekunden genau fallen.

Der gewöhnliche Sterbliche wird auf Bruchteile der Sekunde verzichten. Dagegen wird bei wertvollen Taschenuhren eine Genauigkeit von Sekunden erwünscht sein, und auch von den billigsten Taschenuhren kann man verlangen, dass sie auf 24 Stunden die Minute halten. Dazu zwingt bereits der moderne Präzisionsverkehr auf Eisenbahnen und anderen öffentlichen Fahrgelegenheiten, welcher exakt nach Minuten geregelt wird. Wer sich wie in früheren schönen Zeiten nur nach dem Mittags-, Vesper- und Abendläuten richten wollte, würde hier arg zu spät kommen.

Die Längenmessungen besorgt der Schneider mit der Elle, der Physiker bisweilen mit der Welle. Will er zum Beispiel die Ausdehnungen eines Stabes unter dem Einfluss der Wärme konstatieren, so handelt es sich um Größen von Hunderttausendsteln eines Millimeters. Sie mit dem Zollstock messen zu wollen, wäre ein verfehltes Beginnen. Hier nimmt der Forscher als Maßstab die Wellenlänge eines bestimmten farbigen Lichtes. Diese Wellen sind im Durchschnitt einige Millionstel eines Millimeters lang, und ihre Länge ist sehr genau bekannt. Mit Millionsteln eines Millimeters kann man aber hunderttausendstel Millimeter so genau messen, wie man mit einem Zentimetermaß etwa die Länge eines Tisches oder Schrankes feststellen kann.

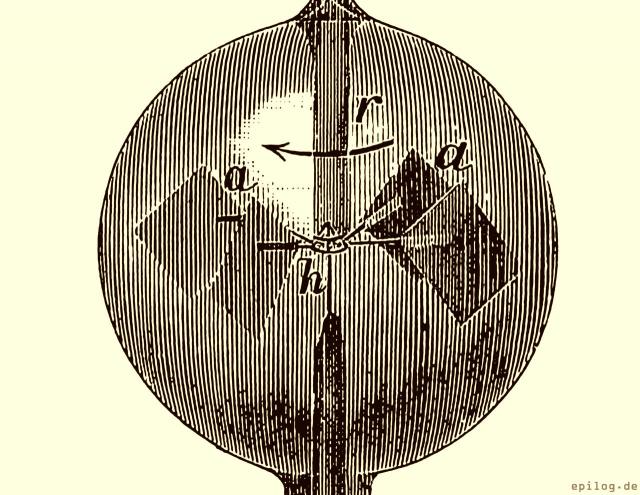

Ein Kapitel für sich bilden in neuerer Zeit die Temperaturmessungen. Für die Temperaturen in nächster Nähe des Nullpunktes besitzen wir ein ganz erträgliches Messinstrument im Quecksilberthermometer. Für die tieferen Temperaturen, bei denen das Quecksilber gefriert, hilft das Weingeistthermometer weiter. Schwieriger steht die Sache dagegen bei der Messung von höheren Temperaturen. Das Quecksilberthermometer versagt bereits bei 350°, denn bei dieser Temperatur beginnt das Quecksilber zu kochen. Die moderne Technik arbeitet jedoch bei den verschiedensten Prozessen mit Temperaturen bis zu 2000° und eine genaue Temperaturbestimmung ist auch hier sehr erwünscht. Die Instrumente, welche man dafür hatte, die sogenannten Pyrometer oder Feuermesser, waren aber bis vor kurzem noch sehr wenig exakt. Trotzdem sie in wissenschaftlichem Gewand auftraten, waren Ungenauigkeiten bis zu 100° nicht immer ausgeschlossen und eine Genauigkeit von 10 zu 10 Graden stellte das selten erreichte Ideal dar. Nun liegt der Gedanke nahe, die Temperaturen aus den sie begleitenden Lichterscheinungen zu bestimmen. Allgemein pflegen ja jeder Temperatur eines Körpers bestimmte Farben zu entsprechen. Bei 400° tritt ein dunkles Rotglühen ein, welches bei 500° hell kirschrot wird, dann über orange und gelb bei etwa 1000° die reine Weißglut erreicht und bei noch höheren Temperaturen in Blauglut übergeht. Unsere Schmiede pflegen ihre Temperaturbestimmungen seit Jahrtausenden ohne jegliches Thermometer einfach von diesen Glutfarben herzuleiten und sprechen direkt von rotwarmem, gelbwarmem und weißwarmem Eisen. Überraschend ist es aber, dass nach ganz ähnlichem Prinzip in allerletzter Zeit ein wissenschaftliches Pyrometer konstruiert ist, welches innerhalb jener Gluthitzen Temperaturbestimmungen mit der frappierenden Genauigkeit von Zehntelgraden gestattet. Freilich benutzt dies Pyrometer nicht die gesamte Lichtmenge einer glühenden Masse, sondern nur die Strahlen einer bestimmten Farbe, und zwar die dunkelroten Strahlen, welche im Spektrum der Fraunhoferschen Linie C entsprechen. Es wird also aus dem zu messenden Ofen ein Lichtstrahl herausgelassen und durch das bekannte dreieckige Glasprisma in ein Spektrum von den sieben Regenbogenfarben zerlegt. Weiter werden alle Farben des Spektrums mit Ausnahme des schmalen roten Streifens um die C-Linie abgeblendet und dieser allein wird für die Untersuchung benutzt. Es zeigte sich nun, dass die Lichtentwickelung sehr viel schneller als die Temperatur stieg. Setzt man die Lichtmenge, welche bei 1000° Celsius ausgestrahlt wurde, gleich 1, so quoll bei 1200° bereits die zehnfache, bei 1800° die 804-fache Lichtmenge aus dem Spalt und 2000° lieferten sogar die 2134-fache Lichtintensität. Angesichts dieser enormen Lichtsteigerung wird es verständlich, dass bereits kleine Temperaturdifferenzen sich durch große Helligkeitsdifferenzen bemerkbar machen, und die Möglichkeit einer sehr genauen Temperaturmessung leuchtet ein.

Man könnte vielleicht einwenden, dass bei diesem Verfahren die Eigenart der erhitzten Stoffe nicht berücksichtigt wird und die ausgestrahlte Lichtmenge verschieden ausfallen müsste, je nachdem man das eine oder andere Material zum Glühen bringt. Freilich beziehen sich die Formeln des Pyrometers vollkommen genau nur auf einen ›absolut schwarzen Körper‹ im Sinne theoretischer Optik. Absolut schwarz ist ein Körper, der alles Licht absorbiert und Farben aller Wellenlängen ausstrahlt. Das trifft ganz besonders auf Lampenruß zu, und daher mag die Benennung ›schwarzer Körper‹ erklärt sein. Damit ist aber der Begriff bei weitem noch nicht erschöpft. Ein theoretisch schwarzer Körper ist auch ein Hohlraum, der allseitig durch wärmeundurchlässige, vollkommen spiegelnde Wände umgeben ist. An Stelle der spiegelnden Wände können ferner auch solche treten, welche beständig dieselbe Temperatur wie der Hohlraum haben. In diesem theoretisch optischen Sinn ist jeder Ofen ein absolut schwarzer Körper, auch wenn die allerschönste Weißglut in ihm herrscht, und deswegen treffen die Angaben des oben beschriebenen Pyrometers so genau zu.

Es ist nicht uninteressant zu sehen, wie wissenschaftliche und alltägliche Bedeutungen eines Wortes verschieden sind. Ein gewöhnliches Stück Eisen ist im optischen Sinne keineswegs ein schwarzer Körper, auch wenn es dunkel angelaufen und mit Rost bedeckt ist. Je mehr dieses Stück Eisen in Hellglut kommt, das heißt je weißer es nach alltäglichem Sprachgebrauch wird, desto mehr nähert es sich dem optischen Begriff des absolut schwarzen Körpers.

Etwas Ähnliches findet in der Chemie mit dem Wort Salz statt. Der Chemiker versteht unter einem Salz eine Säure, in welcher der Wasserstoff durch ein Metall ersetzt wird. In dem Sinne ist zum Beispiel der kohlensaure Kalk ein Salz, und weiter könnte man uns auf die Bitte um etwas Salz mit Höllenstein und mit diversen Vitriolen aufwarten. Wenn wir dagegen etwa für die Suppe etwas Tischsalz haben wollen, so müssen wir uns, um unangenehmen Verwechselungen vorzubeugen, präzis wissenschaftlich ausdrücken und um etwas Chlornatrium bitten, denn der sattelfeste Chemiker kann diesen Stoff als Salz nicht anerkennen.