Forschung & Technik – Wissenschaft

Siegfried Hartmann

Wellen

Schallwellen, Lichtwellen, elektrische Wellen

Naturwissenschaftlich-Technische Plaudereien • 1908

Vor mir liegt ein stiller Teich, ich hebe einen Stein auf und werfe ihn mitten in die ruhige, spiegelglatte Wasserflut. Sofort kräuselt sich die Fläche und von der Einwurfstelle aus bewegen sich in regelmäßigen Kreisen kleine Wellen den Ufern zu. Je größer der Stein war, desto stärker die Wellen und desto weiterhin sichtbar ihre Spuren.

Diese, in unserem Beispiel vom Wasser als Medium fortgepflanzten, kleinen rhythmischen Bewegungen spielen in der gesamten Natur eine sehr wichtige Rolle als Träger und Verbreiter von Schall, Licht und Wärme sowie Elektrizität.

Am bekanntesten von ihnen sind die Schallwellen. Dass wir die Luft durch unsere Sprechwerkzeuge in ähnlich schwingende Bewegungen versetzen, wie der Stein das Wasser, und dass diese Schwingungen, wenn sie unser Ohr treffen, den Laut vermitteln, ist allbekannt. Und doch ist hier schon ein wesentlicher Unterschied. Die Wellen im Wasser ziehen Kreise, breiten sich auf der Oberfläche allseitig aus; die Schallwellen in der Luft ›ziehen Kugeln‹, d. h. sie breiten sich im ganzen Raume nach allen Seiten aus, bis sie auf irgendeinen Widerstand stoßen. Wenn auf dem Kirchturm eine Glocke anschlägt, so vernimmt man ihre Stimme nicht nur in gleicher Höhe, sondern ebenso hört sie der Wanderer tief unten auf der Straße wie der Luftschiffer hoch oben in der Luft. Und das ist gut so, denn sonst könnte man sich nicht von der Tiefe nach der Höhe und von der Höhe nach der Tiefe verständlich machen, und wenn sich gar das Licht scheibenförmig statt kugelförmig ausbreitete, dann wäre es mit der Helligkeit allenthalben schlecht bestellt.

Und doch ist uns oft diese allseitige Ausbreitung wiederum gar nicht recht. Schon beim gesprochenen Wort wünschen wir im Allgemeinen nicht, dass es alle Welt vernimmt, und Mutter Natur hat uns in unseren Sprachwerkzeugen, insbesondere in unserer Mundhöhle ein Mittel an die Hand gegeben, um die Schallwellen in der Hauptsache büschelförmig nach einer bestimmten Richtung auszusenden. Mit Hilfe vorgehaltener Hände oder eines künstlichen Sprachrohres kann diese einseitige Wirkung noch verstärkt werden.

Auch bei den Lichtwellen haben wir oft den gleichen Wunsch, besonders das unter Aufwand von Mühe und Geld erzeugte künstliche Licht wollen wir durch künstliche Ablenkung, durch Schirme, Glocken, Reflektoren, Spiegel usw., gern so verteilen, wie es der betreffende Zweck erheischt. Das drastischste Beispiel ist der Scheinwerfer. Bei ihm sendet ein metallischer Parabolspiegel das von einer möglichst punktförmigen Lichtquelle erzeugte Licht in einem Büschel nach einer bestimmten Richtung. Im Übrigen bleibt es finster. Wenn man in Paris im Jahr 1900 sich neben den großen Schuckertschen Scheinwerfer auf dem Rote Sand-Leuchtturm stellte, so konnte man wohl in finsterer Nacht auf den von ihm bestrahlten Pariser Plätzen in drei bis vier Kilometer Entfernung die einzelnen Menschen voneinander unterscheiden, aber einen halben Meter seitwärts, unmittelbar neben dem Apparat erkannte man seinen eignen Nachbar nicht. Diese Eigenschaft des Scheinwerfers und daneben die gleiche Eigenschaft eines von der Sonne getroffenen Spiegels wird bekanntlich auch benutzt, um Zeichen in die Ferne zu geben. Die sogenannten Heliographen wurden in Afrika im Krieg viel verwendet. Sie übertreffen die akustischen Fernsignale hinsichtlich Schnelligkeit und Reichweite bedeutend, werden aber ihrerseits übertroffen durch die elektrischen Wellen, deren sich die moderne drahtlose Telegrafie bedient.

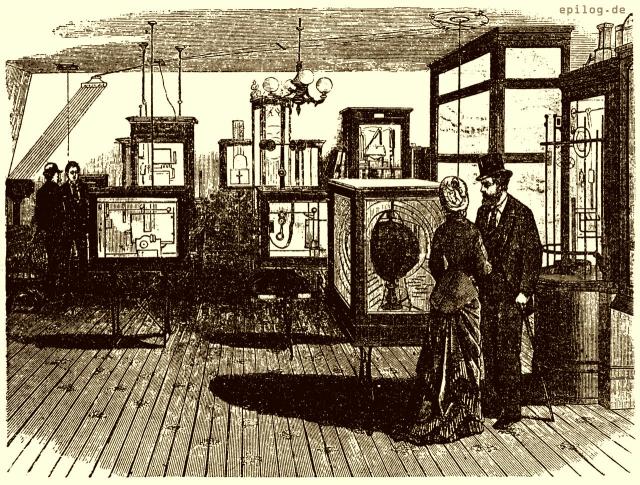

Denn auch bei der drahtlosen Telegrafie handelt es sich um Wellen, die, gleich den Schallwellen oder Lichtwellen, von einem Punkt aus ausgesandt, sich im ganzen Raume allseitig fortpflanzen. Wenn wir Menschen einen elektrischen Sinn hätten, der uns das Eintreffen von elektrischen Wellen ebenso meldete, wie das Ohr die Schallwellen und das Auge die Lichtwellen, dann würde die ›Drahtlose‹ nicht so vielen Tausenden wunderbar und rätselhaft erscheinen. Die elektrischen Wellen sind auch nicht erfunden worden, sondern das elektrische Ohr oder Auge, oder wie man will, d. h. ein Apparat, der mittelbar unseren Sinnen das Eintreffen elektrischer Wellen anzeigt. In dem Moment, wo man dieses ›elektrische Ohr‹ hatte, hat man natürlich dann auch begonnen, elektrische Wellen absichtlich zu erzeugen, die früher, ohne dass man es wusste und wollte, bei irgendwelchen Experimenten planlos entstanden.

Genau wie beim Licht lag nun aber die Schwierigkeit darin, dass jeder, der so ein elektrisches Ohr besaß, die irgendwo im Umkreis erzeugten Wellen ›hören‹ konnte. Die in der allgemein für telegrafische Zwecke üblichen Morseschrift gegebenen Zeichen und Nachrichten wurden für jeden verständlich, der einen ›funkentelegrafischen Empfänger‹, wie man das ›elektrische Ohr‹ offiziell betitelt, sein eigen nannte. Das lag nun durchaus nicht in der Absicht der Zeichengeber und auch gar nicht in der Absicht der oft unfreiwilligen Empfänger. Was tun?

Zunächst schienen zwei Wege gangbar: Man konnte eine Art Scheinwerfer für elektrische Wellen konstruieren und diesen eine bestimmte Richtung geben, oder man baute ein elektrisches Ohr, das vorzugsweise nur die aus einer bestimmten Richtung kommenden elektrischen Wellen auffing. Beide Wege sind mit gewissem Erfolg schon beschritten worden, wir haben schon ›orientierte Sender‹ und ›orientierte Empfänger‹. Trotzdem genügen diese Mittel nicht allen unseren Wünschen, denn auch die ›orientierten elektrischen Wellenbüschel‹, die unsichtbar den Raum durchzittern, können von jeder in der Richtlinie gelegenen Stelle aus auf•gefangen werden, wie auch das Licht des Scheinwerfers jedem sichtbar wird, der in die Richtlinie kommt. Da zeigte sich aber eine große Überlegenheit der elektrischen ›Ohren‹.

Wenn es Menschenaugen gäbe, die nur grünes, andere, die nur rotes, wieder andere, die nur blaues Licht sehen könnten, so wäre es denkbar, dass wir jemandem, der, wie wir wissen, ein Auge für rotes Licht hat, Zeichen mit rotem Licht geben könnten, die anderen Menschen mit anders empfindlichen Augen unsichtbar blieben. Unser Auge ist nun aber ein Universalinstrument, das solche Unterschiede nicht kennt, alle, oder doch fast alle Farben anzeigt. Beim elektrischen Empfänger können wir jedoch etwas Ähnliches erreichen.

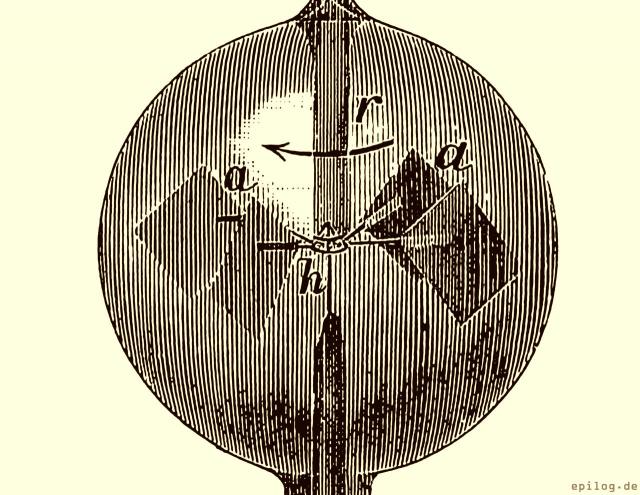

Die verschiedene Farbe des Lichts rührt bekanntlich von verschiedener Wellenlänge her, ebenso gibt es elektrische Wellen von sehr verschiedenen Längen. Denken wir an das Beispiel von den Wasserwellen, so können wir mit entsprechenden Mitteln entweder lange, niedrige (flache) Wellen erzeugen oder kurze, hohe (steile) Wellen. Um am Ufer eines Sees mir nun die Ankunft einer bestimmten Sorte Wellen melden zu lassen, kann ich wie folgt verfahren: Ich ramme einen kleinen Pfahl ins Wasser und nagele auf ihn ein Brettchen, das seewärts schaut. In das Brettchen bohre ich senkrecht zwei Löcher etwa im Abstand von 20 cm hintereinander und stecke durch jedes Loch einen dünnen Holzstab. An jedem Stab pieke ich einen großen Korkstöpsel auf. Die Löcher im Brettchen halten die Stäbe mit den Korken in der Entfernung von 20 cm fest, so dass die Wellen sie nur auf und ab bewegen können, aber nicht fortschwemmen. Verbinde ich mit den Stäbchen eine elektrische Klingelleitung derart, dass der Strom nur dann geschlossen wird, wenn beide Stäbe gleichzeitig hochgehoben werden, so werden nur solche Wasserwellen ein Klingelsignal geben, die 20 cm lang oder eine ganze Teilzahl davon (10, 5, 4, 2 cm). Andere Wellen werden die Stäbchen abwechselnd auf und nieder tanzen lassen, worauf mein Empfänger aber nicht anspricht. Ähnlich kann man auch die elektrischen Empfänger der funkentelegrafischen Apparate ›abstimmen‹, so dass sie nur auf bestimmte elektrische Wellenlängen ansprechen. Hierdurch ist natürlich außerordentlich viel gewonnen, denn dann ist es möglich, Wellen von den verschiedensten Sorten kreuz und quer durch die Luft zu jagen; jeder Empfänger reagiert nur auf die Wellen, für die er eingestellt ist.