Verkehr – Fernmeldewesen

Die Drahtlose Telefonie

Von Hans Dominik

Berliner Tageblatt • 15.3.1903

Nach den Erfolgen der drahtlosen Telegrafie liegt es nahe, auch an eine drahtlose Telefonie zu denken. Das Problem ist auch von verschiedenen Seiten in Angriff genommen worden, aber die Erfolge, welche man bisher erzielte, können vorläufig auch nicht annähernd mit denen der Funkentelegrafie verglichen werden.

Das wird freilich erklärlich, wenn man sich die Schwierigkeiten einer Funkentelefonie vergegenwärtigt. Zum Vergleich mögen zunächst einmal zwei andere, in gleicher Weise verwandte Gebiete, nämlich die Lichttelegrafie und die Lichttelefonie, herangezogen werden.

Die denkbar einfachste telegrafische Einrichtung besteht, direktes Sonnenlicht vorausgesetzt, aus einem Handspiegel und einem Hut. Den Spiegel hat man dann so einzustellen, dass er einen Sonnenstrahl nach der Stelle wirft, mit der man korrespondieren will. Je nachdem man nun mit dem zweiten Teil des Apparates, dem Hut nämlich, den Lichtstrahl längere oder kürzere Zeit verdeckt oder freilässt, gelangen längere oder kürzere Lichtblitze an die andere Stelle. Aus Strichen und Punkten bzw. aus längeren oder kürzeren Impulsen irgendwelcher Art bestehen aber die Zeichen des Morsealphabetes. Befindet ich daher am zweiten Ort jemand, der diese Zeichen kennt, so kann man ihm bei klarem Wetter auf mehrere Meilen hin umfangreiche Nachrichten zukommen lassen.

Sehr viel umfangreicher ist bereits die Apparatur für die Fototelefonie. Nach der bekannten Ruhmerschen Anordnung dient hier das Lichtbündel einer elektrischen Bogenlampe als Träger der Nachricht. Es sind aber jetzt nicht die einfachen Impulse des Morsealphabetes, sondern die Schallwellen der menschlichen Stimme zu übertragen. Diese Wellen haben entsprechend der verschiedenen artikulierten Laut- und Wortbildung sehr verschiedene Form, ebenso wie man wohl auch auf dem Wasser spitze, steile, flache, überhängende und dergleichen mehr Wogenformen kennt. Überdies treten von diesen Wellen bei normalen Gespräch etwa einige 500 in der Sekunde auf.

Nun bedeutet aber der Lichtstrahl, welcher von der Bogenlampe ausgeht, selbst nichts anderes als eine Wellenbewegung. Jener glänzende Lichtstrahl ist selbst eine zitternde Bewegung des Lichtäthers. Diese Lichtschwingungen aber treten sehr viel häufiger auf als die Schallschwingungen, nämlich etwa fünfhundert Billionen mal in der Sekunde.

Aufgabe der Fototelefonie ist es nun, zunächst die Intensität dieses Wellenspiels das heißt die Intensität der Helligkeit des Lichtstrahls nach dem Rhythmus der Schallschwingungen wachsen oder fallenzulassen.

Diese Aufgabe ist ungefähr derjenigen eines Bildhauers vergleichbar, der mit einem spitzen Meißel, den er nur senkrecht auf den Stein setzen darf, eine sanfte Kurve ausmeißeln soll. Ein einzelner Meißelschlag wird dabei natürlich eine scharfe Kerbe, etwa einen Millimeter breit, ergeben. Wenn er aber mehrere Tausend solcher Kerben von allmählich wachsender oder fallender Tiefe unmittelbar nebeneinander einschlägt, wird es schließlich möglich sein, jede beliebige Wellenform auszumeißeln.

Den einzelnen Meißelkerben entsprechen nun die Lichtwellen. Etwa eine Billion dieser kurzen Schläge steht für sie Ausarbeitung einer Kurve von der Form der Schallwelle zur Verfügung, und es handelt sich darum, die einzelnen Lichtwellen stärker oder schwächer verlaufen zu lassen entsprechend den stärkeren oder schwächeren Meißelhieben. Das wird bei der Fototelefonie durch eine besondere Anordnung erreicht, die als ›redende Bogenlampe‹ bekannt ist. Das Lichtbündel einer solchen Lampe wogt in einer seiner Helligkeit genau im Rhythmus der Lautschwingungen auf und ab. Dem Auge sind diese Schwankungen freilich nicht vernehmbar, aber in besonderen Empfangsapparaten, auf die der fluktuierende Lichtstrahl trifft, werden sie wieder als menschliche Rede vernehmbar. Man sieht jedenfalls, dass für die Fototelefonie ein gut Teil mehr notwendig ist als ein Spiegel und ein Hut.

Betrachten wir nun die Funkentelegrafie. Auch hier haben wir es mit Wellenbewegungen des Lichtäthers zu tun. Diese Wellen sind aber sehr viel länger als die Lichtwellen. Während letztere nur nach Tausendsteln eines Millimeters messen, sind die Wellen, welche in der Funkentelegrafie Verwendung finden, etwa 100 – 150 m lang. Entsprechend der größeren Länge ist ihre Anzahl pro Sekunde geringer. Sie beträgt nur noch etwa zwei bis drei Millionen in der Sekunde.

Ebenso wie irgendeine Lampe die kurzen Lichtwellen, so strahlt der Luftdraht einer Funkenstation die langen Wellen aus. Will man mit dem Lampenlicht Zeichen geben, so unterbricht man den Lichtfluss, indem man den Hut vor die Lampe hält. Will man dasselbe mit der Funkenstation tun, so unterbricht man den elektrischen Strom, welcher die Wellen erzeugt, mittels eines Schalthebels. In beiden Fällen flutet der Wellenstrom im Rhythmus der Morse-Zeichen in den Raum.

Wären wir imstande, die langen elektrischen Wellen direkt wahrzunehmen, wie wir die kurzen Lichtwellen empfinden, so wäre damit alles erledigt, und wir brauchten keine besondere Empfängerstation. Bekanntlich fehlt uns ein direkter elektrischer Sinn, und daher werden allerlei Mittel notwendig, um durch die elektrischen Wellen sicht- oder hörbare Morse-Zeichen zu erzielen. Die Funkentelegrafie ist aber dank der fehlenden menschlichen Wahrnehmungsorgane bereits umständlicher als die Fototelegrafie. Dafür aber ist die Verwendung der langen Ätherwellen in anderer Weise sehr vorteilhaft.

Mit langen Wellen lassen sich sehr viel größere Energiemengen übertragen, als mit kurzen Wellen. Ähnlich hat ja wohl auch eine der gewaltigen langen Ozeanwellen eine ganz andere Kraft und Wucht, als die kurzen Wellchen der Binnengewässer, die wir etwa auf Spree oder Havel beobachten können. Im weiteren wird die Bewegung langer Wellen nicht so schnell gedämpft, wie diejenige kurzer. Deshalb ist mit den langen Wellen eine Verständigung über sehr viel größere Entfernungen möglich, als mit kurzen.

Die kurze Wasserwelle, die etwa entsteht, wenn wir bei Cuxhaven einen Stein ins Wasser werfen, die läuft nicht weit. Nach wenigen Metern ist sie bis zum Verschwinden gedämpft und abgeflacht. Die großen Ozeanwellen aber pflanzen sich über viele Hundert Meilen fort, und die Woge, die ein Sturm an der afrikanischen Küste erregte, läuft wohl ungebrochen bis zum Festland Amerikas.

In ähnlicher Weise hat man mit den kurzen Lichtwellen mittels des Heliographen Verständigungen bis auf 200 Kilometer erreicht, während Funken telegrafisch bekanntlich durch 7000 Kilometer überbrückt wurden. Bei dieser Zusammenstellung sind im Übrigen für die Lichttelegrafie noch die günstigsten Verhältnisse angenommen. Bei starker Wellendämpfung, das heißt bei Nebel oder unklarem Wetter, ist die Verständigung nur über sehr viel geringere Entfernungen möglich.

Nach dem Vorhergesagten erscheint also eine Funkentelefonie aussichtsvoll und wichtig. Dabei stehen trotz der langsameren Folge der langen elektrischen Wellen immer noch etwa 5000 solcher Wellen für die Ausmeißelung einer einzigen Schallwelle zur Verfügung. Es wird also alles darauf ankommen, ein Mittel zu finden- durch welches diese Wellen in ihrer Intensität im Rhythmus der Schallwellen beeinflusst werden können.

Einfach ist diese Aufgabe nicht, denn es handelt sich hierbei um sehr große Energiemengen von mehreren Pferdestärken, während bei der Lichttelefonie nur kleine Arbeitsmengen zu modulieren wären. Der Gedanke könnte naheliegen, in den Stromkreis einer Funkenspruchstation einfach ein Mikrofon zu schalten und durch Hineinsprechen in dieses die elektrische Strahlung im Rhythmus der Sprache zu beeinflussen. Leider ist das Mikrofon nicht der geeignete Apparat für diese Zwecke. Wollte man es in den Niederspannungskreis einschalten, so würde es durch die beträchtliche Stromstärke verbrannt werden. Wollte man es dagegen im Funkenkreis benutzen, würde es durch die hohe Spannung leiden.

Die Aufgabe der Funkentelefonie spitzt sich also darauf zu, einen Apparat zu erfinden, der gegenüber sehr starken Strömen ebenso arbeitet, wie das Mikrofon gegenüber Schwachströmen. Die Lösung dieser Aufgabe würde dem glücklichen Erfinder den Ruhm eines zweiten Marconi einbringen. Um die Empfängerstation brauchte er sich dabei gar nicht zu sorgen, denn derartig modulierte elektrische Wellen ließen sich mit dem bereits in der Funkentelegrafie bekannten magnetischen Detektor ohne weiteres als menschliche Sprache aufnehmen.

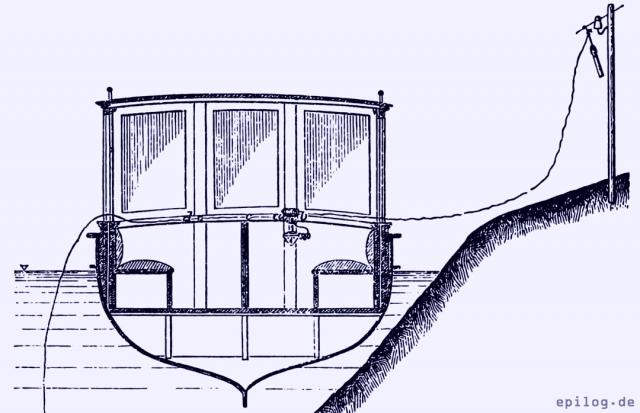

Bevor diese Aufgabe gelöst wird, haben es andere auf andere Weise versucht. In letzter Zeit hat Collins mit seiner Anordnung ganz hübsche Erfolge erzielt, obwohl seine Erfindung nach den bis jetzt vorliegenden Berichten kaum sehr entwicklungsfähig ist. Collins ging von der Beobachtung aus, dass auch Luftdrähte, welche mit starken elektrischen Spannungen geladen sind, Wellen aussenden können, ohne dass dazu ein Strom von hoher Wechselzahl notwendig wäre. Die Schwingungszahl dieser Wellen und ebenso die Länge derselben hängt in diesem Fall nur von den elektrischen Eigenschaften des Drahtes ab und kann beliebig gewählt werden. Collins will nun nach eigenem Bericht durch eine Kombination von Induktor, Transformator und Telefon eine drahtlose, telefonische Verständigung über 5 km erreicht haben. Das ist immerhin ein recht ansehnliches Resultat, welches den mit der Fototelefonie erzielten Erfolgen (7 km) sehr nahe kommt. Dabei hat übrigens Collins seine Sendedrähte nicht, wie das bei den funkentelegrafischen Stationen üblich ist, in die Luft geführt, sondern einfach mit dem Erdreich beziehungsweise Wasser verbunden, so dass sich die Wellen durch dieses hindurch fortpflanzen. Wenn auch die Erfindung keineswegs als eigentliche Funkentelefonie anzusehen ist, so dürfte sie doch für mancherlei Zwecke, insbesondere für den Verkehr von Schiffen miteinander gelegentlich recht wertvoll sein.

Im Funkenstromkreis der drahtlosen Telegrafenstationen besitzen wir dagegen ein Instrument, das zunächst nur einen einzigen Ton dauernd spielt. Gesucht wird ein Erfinder, der diesem Apparat Modulation und Artikulation verleiht.