Verkehr – Eisenbahn

Die Gleiteisenbahn auf der Pariser Weltausstellung

Zentralblatt der Bauverwaltung • 21.12.1889

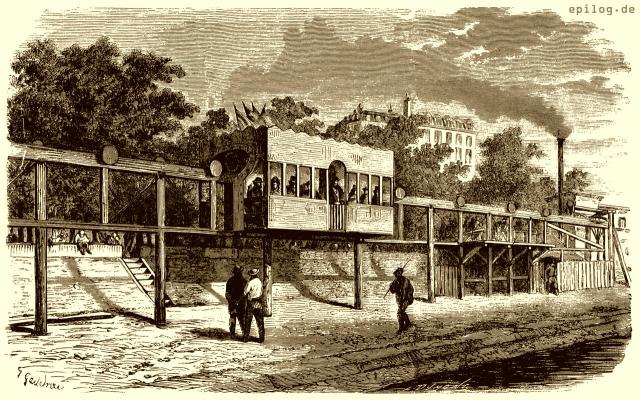

Im folgenden soll eine Anlage der Weltausstellung beschrieben werden, deren Hauptverdienst ihre vollständige Neuheit ist: die Gleiteisenbahn. Wiewohl in einem verlorenen Winkel der Weltausstellung, auf der Esplanade der Invaliden, versteckt hinter den Pavillons von Algier und Tunis, am Umgrenzungszaun entlang ausgeführt, hat die Gleiteisenbahn die Aufmerksamkeit der Ausstellungsbesucher dauernd auf sich zu ziehen vermocht. Diese Anlage ist freilich nur insofern etwas ganz neues, als die älteren, ähnlichen, seit 1862 zwischen Rueil und Bougival bei Paris angestellten Versuche, welche durch den Krieg von 1870 unterbrochen wurden, nach dem Tod des Erfinders in Vergessenheit geraten waren.

Bereits 1854 hatte der als Erfinder einer Turbinenart bekannte Mechaniker Girard den Gedanken gefasst, einen Wagen auf Eisenschienen dadurch leicht und schnell beweglich zu machen, dass die Reibung der schuhartigen Stützen des Wagens durch eine zwischen Schuh und Schiene gebrachte dünne Schicht von Druckwasser fast vollständig aufgehoben wird. Der Wagen schwimmt oder schwebt gewissermaßen auf einem entsprechend stark gepressten Gemisch von Wasser und Luft. Auf Anregung eines der Mitarbeiter Girards, des Mechanikers Barre, ist die vorgenannte, auf diesem Grundgedanken beruhende Gleiteisenbahn, allerdings nur in 150 m Länge, auf der Weltausstellung zur Ausführung gekommen, wo sie gegen Eintrittsgeld im Betrieb gezeigt wurde. Sie war geradlinig und hatte an jedem Ende eine Steigung von 48 mm auf den Meter (1 : 21). Die Fahrtdauer auf die ganze Länge betrug ½ Minute. Der Erbauer Barre beschreibt die Gleiteisenbahn in einer kleinen Schrift Notice sur le chemin de fer glissant à propulsion hydraulique système L. D. Girard, welcher die nachstehenden Angaben zum Teil entnommen sind.

Abb. 1.

Abb. 1.

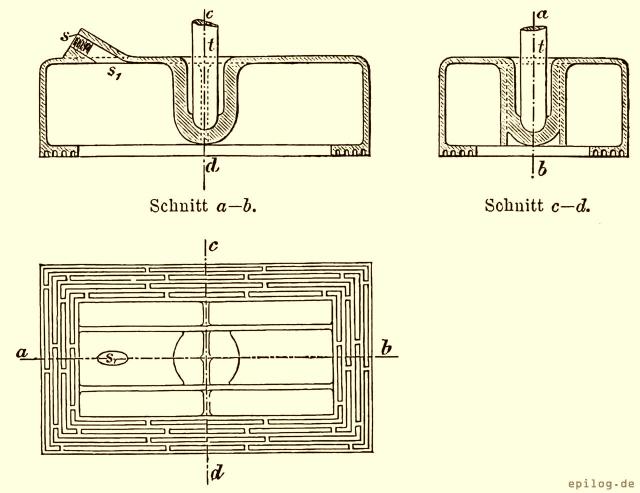

Die Wagen ruhen auf den Stützen t t und diese vermittelst Schuhen auf 0,22 m breiten U-Schienen u u (Abb. 2). In der Einrichtung des die Reibung verhindernden Schuhs, Abb. 1, liegt das wesentliche der Erfindung. Der Schuh bildet über der Schiene einen dicht umschlossenen vierseitigen Hohlkörper, in welchen das gepresste Wasser durch die Öffnung s s₁ vermittelst der Leitungsröhren R R (Abb. 2) eingeführt wird und dort die Luft zusammendrückt. Die aufeinanderfolgenden Rillen in der Auflagerfläche des Schuhs bewirken eine Geschwindigkeitsverminderung des ausquellenden Wassers. Die Größe des inneren Hohlraums ist 35 × 13 cm, die ganze Fläche des Schuhs mit den Rillen 44 × 22 cm. Druckwasser und Pressluft heben den Schuh sehr wenig an, so dass der Wagen fast ohne Reibung schwebt und mithin einem geringen Anstoß folgt. In der Abb. 2 sieht man auch die oberen Teile von vier Ansätzen E E, durch welche der Schuh am seitlichen Herabgleiten von den Schienen gehindert wird. Versuche haben gezeigt, dass ein solcher Schuh, belastet mit 1060 kg einschließlich seines Eigengewichts, bei einer Spannung von Luft und Wasser in seinem Hohlraum von 1,8 Atmosphären, angehoben wurde, wobei sekündlich 0,963 l Wasser ausfloss und die Reibung in der Bewegung 0,5 kg, also ¹/₂₁₂₀ der Last war. Zur vollen Druckwirkung ist eine Fläche des Schuhs gekommen von 589 cm², da der Druck einer Atmosphäre 1 kg/cm² beträgt. Die Hohlraumfläche ist 455 cm² und die Gesamtfläche des Schuhs 968 cm².

Da der Schuh nicht vollkommen luftdicht auf der Schiene haftet, so ist der äußere Luftdruck beiderseits aufgehoben. Bei Gleiteisenbahn-Zügen wird die Reibung wesentlich größer als vorbemerkt, und zwar zu 1 kg für die Tonne, also auf 1 : 1000 angenommen, d. h. immer nur zu 20 % der für rollende Bahnzüge gewöhnlich angenommenen Reibung von 1 : 200. Bei dem genannten Innendruck von 1,8 Atm. im Schuh würde ein vierschuhiger Wagen von 4 × 1060 kg = 4240 kg Gesamtgewicht angehoben werden. Das Eigengewicht eines Wagens ist 2500 kg, es bleiben also für die Belastung 1740 kg, oder das Gewicht von 25 erwachsenen Personen.

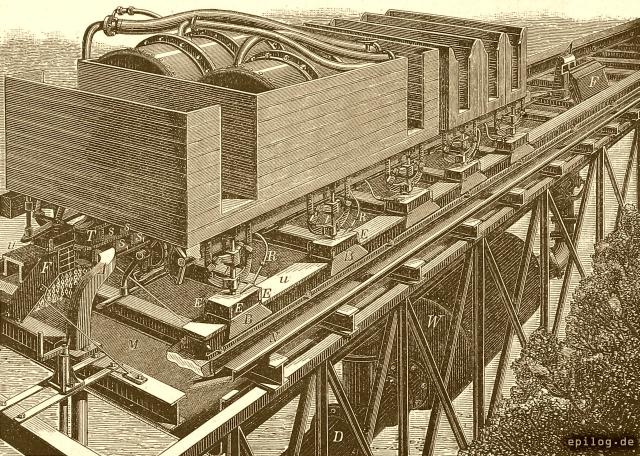

Abb. 2. Gleitbahn auf der Pariser Weltausstellung.

Abb. 2. Gleitbahn auf der Pariser Weltausstellung.

Die Schienenstöße werden mit Kautschukwürsten gedichtet. Das Druckwasser befindet sich unter Pressluft in einem Tenderwagen vorne am Zug.

Die Fortbewegung des Bahnzuges geschieht ebenfalls durch Druckwasser. In gewissen Abständen ragen innerhalb des Gleises Ausflussansätze A aus einer unter dem Gleis auf dessen ganze Länge angeordneten, von eingeschalteten Windkesseln W, häufig erweiterten Druckrohrleitung D empor, wie die Gesamtansicht in Abb. 2 zeigt.

Jeder der erwähnten Ausflussansätze entsendet einen waagerechten Wasserstrahl gegen eine unter dem Zug fortlaufende Stoßschaufelstange T. Die Stoßschaufeln sind in Abb. 2 bei S S₁ zu sehen. Der Vorgang erinnert an die Bewegung der Turbinenräder, weshalb die Stange auch als geradlinige Turbine bezeichnet wird.

Das Öffnen und Schließen der Ausflussansätze erfolgt selbstwirkend durch den laufenden Bahnzug. Für jede Fahrtrichtung ist eine besondere Reihe solcher Ausflussansätze und demgemäß die Ausbildung der Triebstange gewissermaßen als Doppelturbine notwendig (S S bzw. S₁ S₁). Es müssen mindestens so viel Ausflussansätze vorhanden sein, dass der Zug auf einen folgenden trifft, wenn er den vorhergehenden verlässt. Beim Betrieb einer solchen Gleiteisenbahn ist also eine geringste Zuglänge im Zusammenhang mit einem bestimmten Abstand der Ansätze festzusetzen. Wäre z. B. die geringste Zuglänge 100 m, so müsste alle 99 m ein Ausflussansatz für jede Fahrtrichtung vorhanden sein. Alle Züge würden, von derselben treibenden Kraft bewegt, mit gleicher Geschwindigkeit laufen.

Alles entweichende Wasser ist zu sammeln und den Druckpumpen zuzuleiten, welche es wieder in die Leitung pressen. Dies macht außer der Anordnung besonderer Auffangvorrichtungen F F gegenüber den Ausflussansätzen A A und besonderer Blechschirme B B neben den Schuhen, einen fortlaufenden Sammeltrog M und zwei Sammelrinnen N oder eine fortlaufende Betonierung des Bahnkörpers notwendig. Gegen das Gefrieren des Wassers wird eine Beimischung von 20 % Glycerin in Vorschlag gebracht. Zum Bremsen braucht man nur das Druckwasser vom Schuh abzusperren, was natürlich augenblicklich sehr starke Reibung nach sich zieht. Dieser von selbst gegebenen ureinfachen starken Bremsung dürfte als Nachteil gegenüber stehen, dass beim zufälligen Versagen des Wasser-Mechanismus der Zug auch gleich gründlich festliegen würde. Außer dieser sicheren Bremsung sind offenbare Vorteile der Gleiteisenbahn: Sehr angenehmes Fahren, ähnlich wie im Schlitten, keine Erschütterung und Schwankung, kein Staub, kein Rauch, kein Dampf, kein Geräusch, kein Schmieren, keine Achsen und Räder und daher leichte Fahrzeuge, feststehende Maschinen für die Druckpumpen anstatt mitlaufender Lokomotiven, kein Bettungsmaterial des Oberbaues wegen des Wegfalls aller Erschütterungen, was den Nachteil der vorerwähnten fortlaufenden Betonierung des Bahnkörpers ausgleicht.

Die Anlage von Weichen soll keine Schwierigkeiten machen, wenn die Schienen mit T-Eisen armiert werden. Zufällige sehr starke Steigungen, 45 mm/m (1 : 22) und darüber würden keine Belästigungen des Bahnbetriebs nach sich ziehen, weil man auf solcher Steigung die Stoßkraft durch Vermehrung der Ausflussansätze und Vergrößerung der Ausflussöffnungen steigern kann, wo dann bloß die Wagen entsprechend größere Stoßschaufeln haben müssten. Scharfe Bahnkrümmungen, von 40 m Halbmesser z. B., würden keine Schwierigkeiten machen, weil man bei der gleichen Geschwindigkeit aller Bahnzüge die Überhöhung der äußern Schiene danach einrichten kann. Wollte man die Pressung in der Leitung bis auf 22 Atmosphären steigern, so sollen auf waagerechter Bahn Geschwindigkeiten von nicht weniger als 200 km/h erreichbar sein. Das Wasser steht dann unter einem Druck von 220 m Wassersäule, was allerdings auf eine Ausflussgeschwindigkeit aus den Ausflussansätzen von 201 km/h führt. Um das Anfahren zu erleichtern, müssten die Bahnhöfe sämtlich aufgehöht liegen. Die beiden Enden der Probebahn auf der Weltausstellung liegen aus diesem Grund auch höher als der mittlere Teil der Bahn. Dadurch erscheint diese Anlage bloß als eine Art Rutschbahn, auf welcher der aus den Ausflussansätzen kommende Wasserstrahl stark genug ist, um den Wagen wieder auf seine anfängliche Höhe zu treiben. Offenbar kann aus einem so kleinlichen Versuch noch kein Schluss auf die praktische Verwertbarkeit der Gleiteisenbahn gezogen werden.

Für Drahtseilbahnen im Gebirge, wo die Kraft für die Fortbewegung die bisherige, also gewöhnlich eine das Seil treibende Dampfmaschine, bleiben würde, und wo hoch herabkommendes Wasser oft zu haben ist, dürfte der Ersatz der Räder durch den. Druckwasser-Gleitschuh wirkliche Vorteile bieten. Die Reibungswiderstände verschwinden fast ganz, so dass nur noch die Last zu heben bleibt, und letztere ist leichter als bei Wagen auf Rädern. Reißt das Kabel, so würde durch bloße Absperrung des Druckwassers ein sofortiges Halten des Wagens auf Steigungen bis zum Reibungswinkel des Eisens auf Eisen, also 440 mm/m (1 : 2,27) erfolgen.

Überhaupt werden, besonders hinsichtlich der Brauchbarkeit des Druckwassers als Kraft zur Fortbewegung, weitere Versuche in größerem Maßstab abzuwarten sein. Sollten dieselben die erwähnten, bisher doch nur theoretischen Vorzüge der Gleiteisenbahn im Wesentlichen praktisch bestätigen, so leuchtet ohne weiteres ein, wie vortrefflich die Gleiteisenbahn im Besonderen für Stadtbahnen sein würde.

• Pescheck