Verkehr – Eisenbahn

Der Bau des neuen Zentral-Güterbahnhofs

zu Stettin

Nach den Plänen des Geh. Regierungs- und Baurat Stein

Deutsche Bauzeitung • 30.3.1867

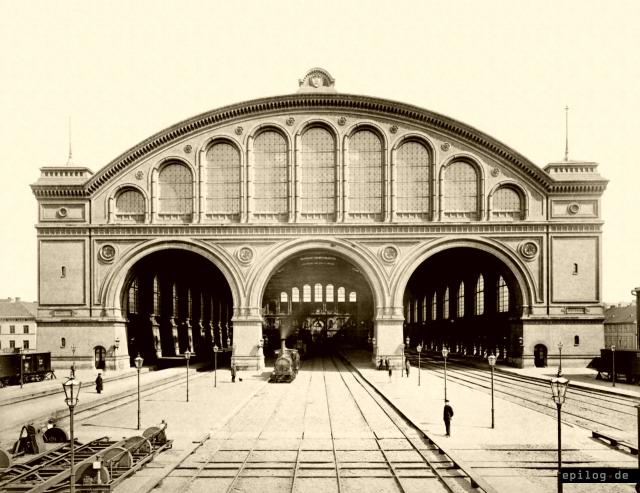

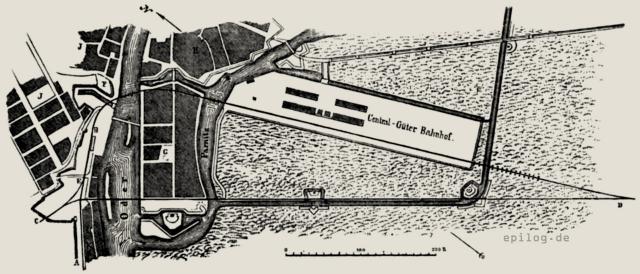

Der im Jahr 1843 in ziemlich knappen Verhältnissen erbaute Bahnhof zu Stettin hatte schon seit langer Zeit nicht mehr dem stetig wachsenden Verkehr genügen können, und obgleich mehrfache Erweiterungen ihm eine bedeutende, aber auch in Folge der ungünstigen Lage höchst unbequeme Länge erteilt hatten, machte sich doch obiger Übelstand immer wieder von Neuem geltend. Dazu kam, dass die eigentümliche Lage des Bahnhofes es bei der Einführung der Stettin-Stargarder Bahn nicht gestattet hatte, eine Durchgangsstation herzustellen; vielmehr mussten, um von der Berliner nach der Stargarder Strecke übergesetzt zu werden, sämtliche Züge den in nachfolgender Skizze eingetragenen Weg A B C D zurücklegen, wodurch nicht nur großer Aufenthalt verursacht, sondern auch der Betrieb bedeutend gefährdet wurde. Der Anschluss der Vorpommerschen Eisenbahn im Jahr 1862 machte das Bedürfnis nach gründlicher Abhilfe zur Notwendigkeit. Nach langwierigen Verhandlungen mit den betreffenden Behörden wurde schließlich ein Projekt genehmigt, dessen Ausführung seit dem Frühjahr 1865 begonnen ist.

A. B. Eisenbahn von Berlin bzw. Pasewalk nach Stettin. | D. C. Eisenbahn von Stargard nach Stettin. | A. B. C. jetziger Bahnhof. | F. Bastion. | G. Silberwiese. | H. Lastadie. | J. J. Stadt Stettin. | K. Oberwiek.

A. B. Eisenbahn von Berlin bzw. Pasewalk nach Stettin. | D. C. Eisenbahn von Stargard nach Stettin. | A. B. C. jetziger Bahnhof. | F. Bastion. | G. Silberwiese. | H. Lastadie. | J. J. Stadt Stettin. | K. Oberwiek.Die bedeutenden Verhältnisse dieses Unternehmens, sowie die demselben durch Natur und Menschen entgegengesetzten Schwierigkeiten, rechtfertigen wohl eine kurze Darstellung der Hauptumrisse, so weit sie ohne ausführliche Zeichnungen verständlich wird.

Die Längenangaben und andere Maße des Originaltextes wurden in das metrische System umgerechnet.Der jetzige Bahnhof, dessen Grundlinien aus der Skizze zu ersehen sind, erstreckt sich im Allgemeinen von Südwesten nach Nordosten und hat durch die oben angeführten Erweiterungen nach dieser Richtung eine Länge von 2000 m erhalten, wobei jedoch auf 1500 m zwei Geleise vorhanden sind. Diese, teils auf hohem Damm, teils in tiefen Ein- und Anschnitten geführte Strecke befindet sich noch dazu in einem Gefälle von 1 : 240, welches bis zum Punkt E der Skizze sich fortsetzt, wo die Horizontale beginnt. An der Nordwestseite ist der Bahnhof begrenzt durch sehr hoch liegende Festungswerke, an der Südostseite teils durch einen Stadtteil; die Ober-Wiek K, teils durch die Oder, während im Nordosten der Festungshafen und eine vorspringende Bastion F einen ziemlich festen Abschluss bilden. Die früher für die Erweiterung aufgestellten Projekte nahmen teils eine Verbreiterung, also die Benutzung der Oberwiek, teils eine Verlängerung über den Festungs-Hafen in Aussicht, hatten aber neben vielen anderen hauptsächlich den Mangel, dass sie mit den alten Flussübergängen nach Stargard die Kopfstation beibehielten. In der Beseitigung dieses Übelstandes liegt ein Hauptvorzug des in der Skizze dargestellten, nun in der Ausführung begriffenen Entwurfs, dessen Grundidee folgende ist: Der jetzige Bahnhof, dessen Lage gegen die Stadt eine ziemlich günstige ist, verbleibt lediglich dem Personenverkehr und wird durch Wegnahme mehrerer Gebäude, namentlich der Güterschuppen, geräumiger und übersichtlicher gemacht, während eine Aufhöhung seines Planums um 75 cm eine bedeutende Verlängerung seiner horizontalen Strecke bewirkt. Für den Güterverkehr wird auf dem sogenannten Vorbruch, jenseits der Oder und Parnitz, ein neuer Bahnhof in großartigen Dimensionen erbaut, der auch namentlich die für Stettin äußerst wichtige Verbindung der Wasserstraßen mit der Eisenbahn gebührend berücksichtigt. Die Verbindung zwischen beiden Bahnhöfen erfordert die Überschreitung der Oder und deren Nebenarm, der Parnitz, und ist so projektiert, dass vom nördlichen Ende des alten Bahnhofes ausgehend und als Fortsetzung desselben, zwei Gleise mittelst neuer Brücken über beide Flüsse geführt werden, die als Hauptgeleise auch über den Güterbahnhof sich fortsetzen und jenseits desselben wieder an den vorhandenen Damm der Stargarder Bahn anschließen.

Sowohl in Bezug auf Richtung als auf Höhenlage der projektierten Linie ergaben sich für die Verbindungsstrecke erhebliche Schwierigkeiten. Der außerordentlich beschränkte Raum nötigte zur Annahme scharfer Kurven und einer sehr spitzwinkligen Oderüberbrückung, während die bedeutende Höhendifferenz zwischen dieser und dem Güterbahnhof ein starkes Gefälle für einen Teil der Linie erforderlich machte. Ein anderer Umstand aber ist es, der für diese Strecke vor allem unser Interesse erregt. Obgleich sie nur auf wenig mehr als 1/3 ihrer Länge über das Wasser fortführt, bildet sie doch in der ganzen Ausdehnung von rund 630 m eine ununterbrochene Brücke mit eisernem Oberbau. Sie verlässt den Personenbahnhof in einer Kurve von nur 192 m Radius und in einer Steigung von 1 : 250, und überschreitet sofort mit einem Viadukt von sechs Öffnungen von je 9,4 m Weite die Hauptverkehrsstraße zwischen Jenem und der Stadt, wobei die Höhenverhältnisse sich so ungünstig gestalten, dass für die tragende Konstruktion unter den Schienen nur 45 cm Höhe übrigbleiben.

Hieran schließt sich unmittelbar die Brücke über die Oder, die mit der Richtung des Stroms einen Winkel von fast 60° bildet. Sie liegt in ihrer ganzen Länge von 140 m horizontal und erhält an beiden Seiten Öffnungen mit fester Überbrückung, mit Trägern von 39,5 m bzw. 52,8 m nach Schwedlers System, während in der Mitte zwei Durchlassöffnungen von je 12,6 m Weite, getrennt durch einen 7,9 m starken Drehpfeiler, durch eine doppelarmige Drehbrücke von 44,3 m Länge überspannt sind. Die Fortsetzung bildet sodann ein über die ganze Silberwiese reichender Viadukt, dessen Herstellung dadurch notwendig wurde, dass die Festungsbehörde für einen Damm von solcher Höhe, dass die zu kreuzenden Straßen unter ihm weggeführt werden konnten, die Konzession verweigerte, wogegen die Stadt sich keine Niveau-Übergänge gefallen lassen wollte. Er beginnt im Gefälle von 1 : 1440 und in einer Kurve von 226 m Radius mit einer schrägen Wegeüberführung von 7,5 m normaler Weite, welcher dann zwölf Öffnungen von fast durchweg 12,2 m Spannweite folgen. Darauf überschreitet der Viadukt die in der Mitte der Silberwiese sich hinziehende Holzstraße mit einer Öffnung von 7,5 m Weite, erhält für die nun folgenden 14 Öffnungen von 12,2 m Spannweite ein Gefälle von 1 : 150 und endet mit der Überbrückung einer neu anzulegenden Uferstraße.

Auch bei diesen Wegeübergängen musste die Höhe der tragenden Teile auf ein Minimum gebracht werden; es sind von Schienen-Oberkante bis zur Unterkante der Konstruktion nur 45 cm disponibel. Die ganze Länge des Viadukts beträgt rund 342 m. Da sich in seiner unmittelbaren Nähe viele nur aus Holz gebaute Lagerschuppen, zum Teil gefüllt mit leicht brennbaren Stoffen befinden, war es wegen des Funkenwerfens der Lokomotiven nötig, demselben in seiner ganzen Ausdehnung eine tunnelförmige Überdeckung aus Eisenblech und Glas auf einem schmiedeeisernen Gerippe zu geben, eine Anordnung, welche wohl mit Recht Anspruch auf Originalität machen darf.

Es folgt nun unmittelbar, und zwar als Schluss der großartigen Verbindungsstrecke die Brücke über die Parnitz, im Ganzen 110,5 m lang, horizontal und in normaler Lage gegen den Strom, deren Einteilung dieselbe ist, wie bei der Oder. Die beiden seitlichen festen Brücken haben Träger von 37,7 m Länge, ebenfalls nach Schwedlers System in Eisen konstruiert, die Durchlass-Öffnungen, wie dort, 12,6 m Weite, die Länge der doppelarmigen Drehbrücke ist 36,7 m.

Es möchte auf den ersten Blick scheinen, als ob der Vorteil der Durchgangsstation hier nur mit sehr bedeutenden Opfern für neue Brückenanlagen, unter Preisgabe der für die Stargarder Bahn schon vorhandenen, erkauft wäre. Es muss jedoch erwähnt werden, dass diese alten, lediglich aus Holz konstruierten Brücken sich bereits in sehr baufälligem Zustand befinden, und dass einerseits die Festungsbehörde an dieser Stelle für den Massivbau nur unter schweren Bedingungen die Konzession geben würde, während andererseits das Ministerium, den bei uns bestehenden Bestimmungen gemäß, eine Wiederherstellung in Holz nicht gestattet hätte.

Am rechten Parnitz-Ufer beginnt nun der neue Zentral-Güterbahnhof, dessen Körper erst vollständig mittelst Erdaufschüttung auf einer im Überflutungsgebiet der Oder liegenden Wiese hergestellt wird. Die Bodenbeschaffenheit dieser Gegend lädt allerdings zum Bauen wenig ein, denn unter einer mächtigen Torflage befindet sich der sichere Grund erst in einer Tiefe von durchschnittlich 8 m, höchstens 10 m. Der Bahnhofskörper erhält eine Länge von 1280 m bei 218 m Breite. Ausgedehnte Gleisanlagen, bei deren Verbindung Schiebebühnen mit unversenkten Gleisen, kleine Drehscheiben und namentlich die englische Weiche zur Anwendung kommen, geräumige Schuppen, getrennt für ankommende und abgehende Güter, große Wollperrons und Viehhöfe etc. werden dem vorhandenen wie dem noch zu erwartenden Verkehr in jeder weise Genüge leisten.

An der Ostseite wird ein großer Kanal als Hafen für See- und Flussschiffe angelegt und gegen den Bahnhof durch eine rund 1400 m lange Futtermauer begrenzt, oberhalb deren zwei Hafengleise und viele hydraulische Krähne das Überladen zwischen den Waggons und Schiffen vermitteln. Nach der Stadt werden zwei Zufuhrwege angelegt, deren einer diesen Kanal mittelst einer eisernen Drehbrücke von 7,5 m Durchlassweite überschreitet, während der andere die alten, nunmehr disponibel werdenden Eisenbahnbrücken der Stargarder Bahn benutzen wird.

Da der Güterbahnhof und der ihn fortsetzende Damm eine vollständige Barriere für das Hochwasser der Oder bilden würden, war es nötig, in dem Letzteren eine Flutbrücke anzulegen. Dieselbe schließt sich mit 14 Öffnungen von 22,6 m lichter Weite und 26,4 m Entfernung von Mitte zu Mitte der Pfeiler in einer Gesamtlänge von 370 m unmittelbar dem Güterbahnhof an und ist wie alle vorhin erwähnten Brücken mit eisernem Oberbau nach Schwedlers System konstruiert. Sie wurde im Frühjahr 1865 begonnen, im Herbst desselben Jahres waren sämtliche Pfeiler fertig hergestellt und im Frühjahr 1866 wurden sie dem Verkehr übergeben.

Von den anderen Brücken ist bisher nur die über die Parnitz im Lauf des letzten Sommers in den Pfeilern vollendet, während mit der Aufstellung des eisernen Oberbaues soeben begonnen wird.