Verkehr – Straßenverkehr

Zwei Dampfwagen: 1892 – 1902

Allgemeine Automobil-Zeitung • 1.3.1903

Teils aus Neigung, teils aus Überzeugung bin ich zu einem Verehrer des Dampfes geworden. Es ist nicht meine Absicht, die Vorzüge dieser Betriebsart hier auseinanderzusetzen, doch glaube ich, dass eine elfjährige Erfahrung interessant genug ist, um hier wiedergegeben zu werden.

Das Jahr 1892 ist für die raschlebigen Automobilisten heute schon graue Vorzeit. Damals fassten Graf Hans Wilczek jun. und ich den kühnen Plan, uns gemeinsam einen Serpollet-Dampfwagen anzuschaffen. Wir meinten: Geteilter Schmerz ist halber Schmerz, denn es stand bei uns keineswegs fest, dass der Dampfwagen wirklich zu brauchen sei.

Man war damals in automobilistischen Dingen noch recht naiv, und das erklärt es, dass ich Serpollet zuerst bat, uns den Wagen zur Probe zu senden. Serpollet lehnte natürlich dankend ab, und so bestellten wir im Frühjahr 1892 den Wagen, um ihn im September desselben Jahres ›prompt‹ zu erhalten.

Das war ein Ereignis ersten Ranges, als der Wagen zur Fahrt geheizt bereitstand. Es sei erwähnt, dass das Vehikel keine Petroleumbrenner hatte, sondern mit Koks geheizt wurde. Man war also wirklich ein Chauffeur. Die Gewichtsverteilung war eine Gewichtskonzentration auf die Hinterräder, so zwar, dass man das Vorderteil des 1800 kg schweren Fahrzeuges fast mit einer Hand heben konnte. Natürlich waren die Räder eisenbeschlagen und machten auf Granitpflaster einen nervenerschütternden Lärm.

Das wäre alles noch recht schön gewesen, wenn man nicht nach je fünf Kilometern genötigt gewesen wäre, abzusteigen und das Feuer zu schüren.

Gleichzeitig mit dem Serpollet-Wagen war der nachherige Schwager Serpollets, M. Avesar, in Wien eingetroffen, und unter seiner kundigen Führung machten wir die erste Ausfahrt nach dem 45 km entfernten Fahrafeld. Er war ein Ideal, dieser Wagen; seine Schnelligkeit – 15 km/h – erschien uns rasend, und seine Sicherheit im Fahren bergauf verblüffend. Wir waren überzeugt, den besten Kauf gemacht zu haben. Aber M. Avesar reiste nach Paris zurück, und jetzt erst sollten wir alle Genüsse der Pioniere des Automobilismus kennenlernen.

Selbstverständlich musste die Behörde gefragt werden, ob die Benutzung des Dampfwagens innerhalb der Straßen Wiens gestattet sei; die ›Löbliche‹ sagte nicht Nein, verlangte aber eine Prüfung. Zu einer solchen muss man sich vorbereiten, und da ich das nicht auf der Straße tun durfte, benützte ich meinen Hof, der ungefähr 20 m im Geviert hat. Ich fuhr ein paar Mauerecken ab und die Brunnenhütte um und hielt mich nunmehr für vollkommen fähig, das Examen zu bestehen. Der Rektor der Technischen Hochschule, ein Beamter des Magistrats und einer der Polizei bildeten die Prüfungskommission. Die Herren nahmen in dem Wagen Platz und ahnten ebenso wenig wie ich die Gefahren, denen wir entgegensteuerten. Ich war etwa tausend Schritte weit gefahren und näherte mich der nassen, steil bergab gehenden Rotenturmstraße, als der Wagen ohne meine Absicht auf seine höchste Schnelligkeit kam. Das Tempo machte mir Angst und Bange. Ich zog die Bremsen an, und zu meiner Verblüffung drehte sich der Wagen im Kreise. Das Schleudern des Automobils habe ich damals zum ersten Male kennengelernt. Wenn ich nach wenigen Schlangenwendungen wieder in die Gerade kam, so war dies blinder Zufall. Ich blinzelte zu den Kommissionsmitgliedern hinüber, aber die Herren machten die fröhlichsten Gesichter von der Welt, sie schienen die Sache vollkommen in Ordnung zu finden …

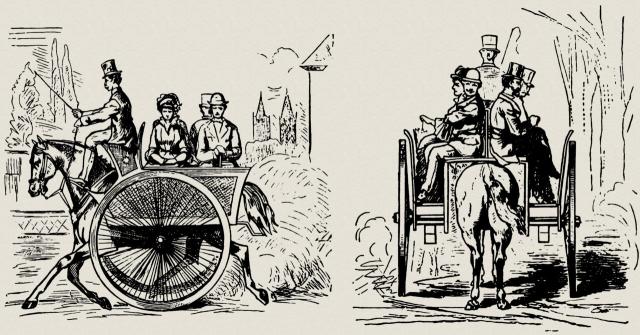

Graf Siegfried Wimpffen an der Lenkung seines Serpollet 1892.

Graf Siegfried Wimpffen an der Lenkung seines Serpollet 1892.Die waagerechte Stange, die Graf Wimpffen in der rechten Band hält, dient zur Lenkung; sie hat in ihrer Fortsetzung, wie man deutlich erkennt, eine Kettenübertragung auf die Vorderrad-Achse. Der kleine Hebel in der Linken des Lenkers ist die Drosselung der Wasserzufuhr. Die zwischen den mittleren und rückwärtigen Sitzen sichtbare Kiste dient zur Aufnahme des Brennmaterials. Wie wenig Sorgfalt auf die Details verwendet wurde, erkennt man an der ungeschickten Anbringung der Kotflügel.

Nach ungefähr einer halben Stunde hatten meine Passagiere genug; sie verzichteten auf die Retourfahrt und zogen die Pferdebahn vor, nachdem sie mir vorher das Zeugnis Nr. 1 als geprüfter Automobilist gegeben hatten. Ich fuhr weiter, doch bevor ich noch über die Gemarkungen der Stadt gelangt war, hatte ich so viel gelernt, dass ich bei einer just am Wege liegenden Maschinenfabrik anhielt und mich an die Chefs mit der Frage wandte, ob sie mir nicht auf Grund meiner ›gesammelten Erfahrungen‹ einen neuen Dampfwagen bauen wollten. Es ist charakteristisch, dass sich der angehende Automobilist immer für klüger hält, als der Konstrukteur.

Die Fabrikleitung verstand ihr Geschäft nicht, denn sie lehnte mein Angebot ab.

Die nächste Fahrt hatte Kreuzenstein zum Ziel. Bis zu dem 12 km entfernten Korneuburg ging es brillant, wir hatten nur zweimal frische Cokes nachgelegt. Aber jetzt kam die Steigung. Um genügend Dampf zu haben, heizten wir, was Zeug hielt, und hatten in der Tat den Erfolg, dass die dem Feuer zunächst liegenden Eisenteile schmolzen. Kreuzenstein erreichten wir nur durch die nachdrückliche Unterstützung von etwa 20 Sträflingen, die gerade in der Nähe arbeiteten.

Zu den fatalsten Eigenschaften des Wagens zählte der ›nasse Dampf‹. Wenn die Koks zu groß waren, so bekamen wir zu wenig Hitze. Wir vermuteten dahinter natürlich stets einen maschinellen Defekt, demontierten und montierten, und hatten im Verlauf einer halben Stunde, wenn sich genügend Dampf gesammelt hatte, die Befriedigung, dass der Wagen wieder 5 km weit ging. Oh diese Fünf-Kilometer-Etappen! Immer, wenn der Wagen in bester Fahrt war, musste man anhalten und die Feuerung revidieren.

Dann kamen die Reparaturen. Man hatte mir als eine Firma, die sich vielleicht damit befassen würde, Schulz und Goebel bezeichnet. Dadurch lernte ich den nachherigen Vizepräsidenten des Ö. A. C., Professor Goebel, kennen. Mit ihm gemeinsam habe ich dann den bisher noch nicht geschlagenen Rekord Wien –

Graf Siegfried Wimpffen an der Lenkung seines Serpollet 1902.

Graf Siegfried Wimpffen an der Lenkung seines Serpollet 1902.Der Wagen ist in seiner Karossierung wahrscheinlich der originellste aller Serpollets. Der vorne befindliche Riesenkasten à la Mercedes verdeckt nicht etwa den Motor, sondern enthält die Reservoirs für Petroleum und Wasser. Das Röhrensystem zwischen den Laternen ist ein Kondensator. Besonders im Vergleich zu dem alten Wagen kommt die durchgearbeitete, harmonische Ausgestaltung des Wagens deutlich zur Geltung.

Nach dem Rennen Paris –

Besonders erwähnenswert ist bei dem neuen Serpollet die Stabilität; er gleitet selbst bei den schmutzigsten Straßen beinahe gar nicht. Ich habe nur eine Klage, die, dass sich die Brenner bei sehr nasser Straße verstopfen und die Flammen bei sehr starkem Sturm weniger intensiv brennen. Da man aber im Allgemeinen ja nur selten fährt, wenn die erwähnten ungünstigen Umstände vorhanden sind, so fallen die beiden Nachteile kaum ins Gewicht. Jedenfalls werden sie durch eine Reihe nennenswerter Vorteile mehr als aufgewogen.

Aber so herrlich auch eine Fahrt in dem sanft dahingleitenden ›Zwölf-Hapeh‹ ist, die wahre Sensation des Automobilismus habe ich doch mit meinem Serpollet 1892 durchgekostet.

• Siegfried Graf Wimpffen.