Feuilleton

Die Entdeckung Berlins

Der freundliche Mann mit

der großen ernsten Mappe

von Henry F. Urban

Berliner Lokal-Anzeiger • 8.5.1910

Ich habe etwas ganz Merkwürdiges entdeckt, etwas ganz Ungewohntes, etwas ganz Verblüffendes, etwas ganz Berlinerhaftes. Es hat einen unheimlichen Namen, den ich auswendig zu lernen versuchte, ohne das jemals fertigzubringen. Es nennt sich im Druck: Der Vorsitzende der Einkommensteuerveranlagungs- (Luft! Luft!) -kommission. Wenn mein amerikanischer Füllfederhalter an Asthma litte, bekäme er das niemals zu Papier. Ich erfuhr von dem Vorhandensein dieses Wesens zuerst, als ich mich zum vollen Genuss Berlins und meines Aufenthalts hier häuslich eingerichtet hatte. Als ich mein Arbeitszimmer betrat, fand ich dort folgende Dinge vor: ein Arbeitspult, einen Papierkorb, ein Sofa, einen Tisch, zwei Sessel, drei, Stühle, einen Bücherschrank, zwei Teppiche, mehrere Bilder, darunter Sudermann mild lächelnd (Tantiemelächeln), und einen weithin leuchtenden bedruckten Bogen. Er lag auf dem Schreibpult, klar und deutlich, fast breitspurig. Es war unmöglich, ihn zu übersehen. Auf ihn musste das Auge zu allererst fallen. Ich nahm den Bogen und las: Der Vorsitzende der Einkommen usw. (siehe oben).

»Was ist das hier?«, fragte ich den Pförtner, der zufällig hinzukam. »Wejen die Steuereinschätzung!«, sagte er. »Das liecht schon da, wenn irgendeiner einzieht!« Darauf ich: »So so – zur amtlichen Begrüßung vermutlich. Na – damit habe ich als Fremder ja nichts zu tun!« Und fröhlich begrub ich den Bogen in dem neben dem Schreibpult befindlichen Papierkorb.

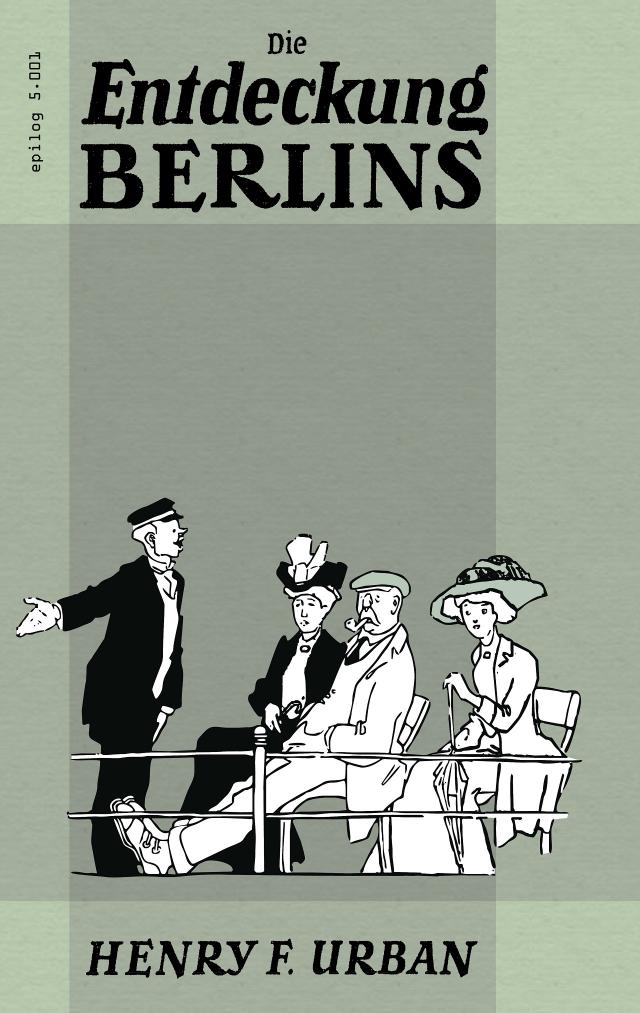

Am nächsten Morgen klingelte es. »Juten Tag,« sagte ein freundlicher Mann mit einer großen, ernsten Mappe unter dem Arm, »ich komme von der Einkommensteuerveranlagungskommission und möchte das ausjefüllte Formular haben.« Ich eröffnete ihm, dass ich es fortgeworfen hätte, da mich das ja nichts anginge. Ich sei New Yorker. »Ja,« lächelte er, »ausjefüllt muss es doch werden. Hier is’n anderes Formular. Wenn Sie so jut sein wollen!« Also da war nichts zu machen. Vorschrift. Schön. Ich lud ihn ein näherzutreten, setzte mich an das Schreibpult und begann das Formular zu lesen.

Himmel – was wollte man da alles von mir wissen! Wie heißen Sie? Was sind Sie? Wie oft sind Sie geboren und wo? Wo waren Sie vor einem Jahr? Wie viel Zähne haben Sie, wie viel Nasen, wie viel Ohren? Das heißt – so schien es mir. Der Kopf schwindelte mir. Und dann weiter: Wie viel Einkommen, wie viel Grundstücke, wie viel Vermögen, wie viel Aktien, wie viel Busennadeln, wie viel Lackstielel, wie viel Automobile haben Sie? Das heißt – auch das schien mir so. Ich sagte schon, dass mir der Kopf schwindelte. Nie hatte ich als New Yorker so einen unheimlichen Bogen gesehen, geschweige denn auszufüllen gebraucht. Nie hatte ich von einer Einkommensteuerveranlagungskommission gehört, nie hatte ich in New York einen Cent Steuern gezahlt. Eine Formalität, dieser Bogen – ohne Zweifel. Also erledigte ich die Fragen mit einigen Strichen. Fertig! »Hier haben Sie Ihr Formular!« Der freundliche Mann mit der großen, ernsten Mappe unter dem Arm empfahl sich. Gott sei Dank – diese entsetzlich wissbegierige Kommission war ich los!

Eines schönen Tages klingelte es wiederum, und wiederum wollte mich ein freundlicher Mann mit einer großen, ernsten Mappe unter dem Arm sprechen. Er kam ebenfalls von dem Vorsitzenden der – Sie wissen schon – und überreichte mir ein Schreiben. Darin wurde ich eingeladen, im Rathaus auf einem bestimmten Zimmer bei einem bestimmten Herrn zu einer bestimmten Zeit vorzusprechen wegen Steuerveranlagung. Zu scherzhaft! Ich und Steuerveranlagung! Wer hatte denn diese mir bisher völlig fremde Veranlagung bei mir entdeckt? Richtig – dasselbe rätselhafte Wesen mit dem unheimlichen Namen. Na – gehen wir mal hin, sehen wir uns den Rätselhaften einmal an, klären wir ihn über seinen Irrtum auf, einem göttergleichen New Yorker Bürger Steuern zuzumuten, der nie sein Brot mit Steuern aß, der nie die kummervollen Nächte auf seinem Bette rechnend saß. Haha – ich und Steuern! Eine Humoreske! Und ich betrat das bewusste Zimmer im Rathaus, von wo der Irrtum ausgegangen war. »Guten Morgen – der Herr Vorsitzende« (ich stockte und holte das Schreiben hervor und las) »der Einkommensteuerveranlagungskommission?« Zum Glück bot man mir einen Stuhl an. Er war’s nicht selber, sondern ein Sekretär – ein überaus liebenswürdiger, entgegenkommender, besänftigend wirkender, Vertrauen einflößender Herr. Und er saß in einem überaus freundlichen, sonnigen, peinlich sauberen, peinlich geordneten, tadellosen Beamtenzimmer. Ich begann, mich hier sozusagen wohl zu fühlen. Ja – die Sache sei nun die: Ich hätte das nicht richtig ausgefüllt. Daher die mündliche Erledigung. Offenbar kannte ich die preußische Steuereinschätzung nicht, was ja freilich begreiflich sei. Nämlich (und er lächelte dreifach bezaubernd) ich müsse ebenfalls Steuern zahlen. Nämlich (und er lächelte sechsfach bezaubernd) so genannte Gemeindesteuern wie jeder Ausländer, der länger als drei Monate in Berlin sich aufhalte. Nämlich (und er lächelte neunfach bezaubernd) nach Maßgabe des Vermögens und anderer angenehmer Dinge. Ich begriff das nicht. Aber er verwies auf die Straßenreinigung, die schützenden Schutzmänner, die feuerlöschende Feuerwehr, die schönen Anlagen, auf deren Bänken ich sitzen könnte, und anderes. Und dann – das Gesetz! Ich begriff noch immer nicht. Schließlich einigten wir uns in geradezu freundschaftlicher Weise auf Selbsteinschätzung – wie er das nannte. Das war mir wieder sehr unklar, aber ich konnte ja das Weitere abwarten, und zwar in Ruhe abwarten. Als ich mich empfahl, nahm ich die angenehmsten Eindrücke mit mir. Eine so erquickliche Amtlichkeit hatte ich noch nicht gekannt, nicht einmal in New York, wo es doch liebenswürdige Leute genug gibt. Diese Einkommensteuerveranlagungskommission hatte ja geradezu etwas Sympathisches! Wenn sie mich zum Ehrenbürger ernannt hätte – ich würde mich keinen Augenblick gewundert haben. Das preußische Beamtentum, das ich sowieso achte, stieg in meiner Achtung zur Höhe eines Wolkenkratzers.

Und dann kam von neuem der freundliche Mann mit der großen, ernsten Mappe unterm Arm und brachte ein neues Formular dieser mir jetzt so sympathischen Kommission. Freilich – die Rätselhaftigkeit all dieser Paragrafen und Absätze war verwirrender denn je. Und allerlei fürchterliche Strafen erwarteten mich, wenn ich nicht alles so ausfüllte, wie es ausgefüllt werden musste. Wie konnte ich dem entgehen? Was da gedruckt stand, war alles auf brave preußische Bürger zugeschnitten, die all diese Paragrafen und Absätze mit der Muttermilch eingesogen hatten, für einen Nichtpreußen jedoch so gut wie unbeantwortbar. Ein Bekannter, den ich um Rat fragte, riet mir, eins der Bücher zu erstehen, die als Ariadnefaden durch das Labyrinth einer Steuerveranlagung leiten. Ich kaufte mir: ›Richtige Steuereinschätzung und Reklamation mit vielen Reklamationsformularen, Eingaben usw.‹ von A. Toussaint. Ich sagte alle Einladungen ab, empfing keine Besuche, nahm Aspirinpillen zur Klärung des Kopfes, setzte mich in einen bequemen Sessel und studierte das Buch. Es nutzte nichts. Es war ebenfalls nur auf preußische Menschen zugeschnitten. Dem armen Nichtpreußen half es nicht im geringsten in seinen Steuerveranlagungsnöten. Ich verlor zehn Pfund an Gewicht. Des Nachts hatte ich wüste Träume. Zum Beispiel: ich war als verkappter Dollarkönig entlarvt und auf 80 Millionen Mark eingeschätzt worden und hatte die Steuer auf einem Rollwagen zur Zahlstelle schaffen lassen. Da kam die ganze Einkommensteuerveranlagungskommission im Zylinder und Frack und überbrachte mir den Dank der Stadt (eingerahmt) und das Recht lebenslänglicher freier Fahrt auf der Untergrund- und Stadtbahn, und zwölf weiß gekleidete Jungfrauen vom Kurfürstendamm trugen auf weißseidenem Kissen einen goldenen Füllfederhalter mit dem Preis daran. Nun wandte ich mich an einen amerikanischen Freund; er warnte mich ernsthaft vor weiterem Studium des Buches. Denn ein Bekannter von ihm habe dadurch vorübergehend den Verstand verloren und habe sich dann zu hoch einschätzen lassen. Am einfachsten sei, wenn ich einen schönen, langen, ausführlichen Brief an die Kommission schriebe. Das tat ich. Es dauerte auch gar nicht lange, so erschien wieder der freundliche Mann mit der großen, ernsten Mappe unter dem Arm und übergab mir meine ›Einschätzung‹. Ich atmete erleichtert auf. Ich war um eine Entdeckung reicher, die gleich hinter der Entdeckung des Nordpols kam, und die mir ebenso neu wie interessant war.

Denn von dieser Besteuerung der Fremden hatte ich keine Ahnung gehabt, um so weniger, als dergleichen in New York unbekannt ist. Ein Reichsdeutscher kann in New York zu seinem Vergnügen so lange leben, wie er will; er kann sogar jahrelang in einem Geschäft angestellt sein und ein größeres Gehalt beziehen – man wird ihm keinerlei Steuer auferlegen, weder eine städtische noch eine staatliche. In solchen Dingen sind sie in New York (und in Amerika überhaupt) außerordentlich weitherzig. Das kommt daher, dass gegen jede Besteuerung des Einkommens eine tiefgewurzelte Abneigung herrscht, noch von der Zeit des Unabhängigkeitskampfes gegen England her. Er begann mit der Rebellion der damaligen amerikanischen Kolonisten gegen die Teesteuer. Unter Steuern versteht der Amerikaner vor allem einen Eingriff in seine eifersüchtig gehütete persönliche Freiheit. Daher begnügt man sich mit den nötigsten Steuern (aus größerem Besitz, aus Grundeigentum, aus Herstellung von Bier, Spirituosen, Tabak, Kunstbutter, aus Gerechtsamen aller Art für Korporationen, Wirtschaften, Vergnügungslokale und ähnliche Betriebe). Entzückend wäre es natürlich, wenn man dem Fremden in Berlin gar keine Steuer auferlegte, zumal dem Fremden, der nur vorübergehend sich aufhält. Im Grunde genommen zahlt er schon eine Art Steuer, indem er sein im Auslande erworbenes Geld hier ausgibt. Ich kann mir einen solchen Zustand sogar sehr gut vorstellen, wenn es sich um Amerikaner handelt, eben weil der reichsdeutsche Gast in Amerika ohne Rücksicht auf die Länge seines Aufenthaltes von Steuern verschont bleibt. Hier könnte der Grundsatz der Gegenseitigkeit Anwendung finden, der im internationalen Leben jetzt so gern beobachtet wird. Besteuerst du meine Bürger nicht, wenn sie als Gäste zu dir kommen, kann ich selbstverständlich auch deine Bürger nicht besteuern, die bei mir zu Gaste sind. Sonst lässt sich gegen die Erhebung der Gemeindesteuer von Fremden nach dreimonatigem Aufenthalt in Berlin gewiss nichts einwenden, eher schon gegen die Staatssteuer, die nach einjährigem Aufenthalt von dem Fremden erhoben wird, und die er sogar für das verflossene Jahr seines Aufenthaltes nachzahlen muss. Ich hörte, dass zahlreiche wohlhabende Amerikaner mit der Absicht nach Berlin kommen, hier längere Zeit nach nationaler Gewohnheit die Dollars springen zu lassen. Sie reisten aber oft schon vor Ablauf von drei Monaten wieder ab, zunächst, weil sie überhaupt keine Steuern in der Fremde zahlen mochten, zweitens aber wegen der Art der Einschätzung. Sie sind verzweifelt über die Formulare, die sie nicht verstehen; sie haben eine unbesiegbare Scheu vor allen fremden inquisitorischen Nachforschungen nach ihren persönlichen Verhältnissen; sie können vor allem nicht begreifen, warum sie auf ihr amerikanisches Kapitalvermögen in Berlin Steuern zahlen sollen. Einer von ihnen, mit dem ich hierüber sprach, sagte mir: »Ich würde mit Vergnügen zwei Jahre in dieser wundervollen Stadt eine eigene Wohnung nehmen, würde mit Vergnügen für diese Annehmlichkeit einen Beitrag zur Unterhaltung der Stadt zahlen, wenn dieser Beitrag von Ausländern allemal ausschließlich in Form eines Prozentsatzes der Wohnungsmiete und meiner Ausgaben erhoben würde, ohne die Ausfüllung seitenlanger Formulare, die ich nicht verstehe, und ohne peinliche Verhöre mit Hilfe von Dolmetschern. Man kann mich als Ausländer doch nicht genau wie einen Eingeborenen behandeln. Wenn Ausländer ganz steuerfrei wären oder nur mit einer Gemeindesteuer in der erwähnten angenehmen Form belastet würden, so fände sicherlich ein Zustrom reicher Ausländer statt, der für Berlin Einnahmen von vielen Tausenden bedeuten würde.« Ich glaube, diese Ansichten gäben einen prachtvollen Stoff zur Besprechung für den Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs in Berlin.

Was mich anbetrifft, so hält mich all das nicht ab, mich mehr denn je der reinlichen Straßen zu erfreuen, der grünen Bäume und blumigen Plätze, der Berliner Landluft, und der Ruhe, und der Ordnung. Denn als gottgewollter Steuerzahler habe ich jetzt ein wohlerworbenes Anrecht darauf. Und das gleiche wohlerworbene Anrecht habe ich jetzt auf den gefürchteten Bizeps meiner Freunde, der Schutzleute, wenn mich ein Übeltäter bedroht; oder auf die erste ärztliche Hilfe, wenn ein Chauffeur mir gegenüber das Recht auf die Straße durchgesetzt hat; oder auf die Feuerwehr, wenn meine Manuskripte Feuer gefangen haben. Ja, wenn mir irgend etwas Munizipales nicht passt, so darf ich jetzt nach Herzenslust wie ein waschechter Berliner ›Krach machen‹, darf empörte Einsendungen an den Lokal-Anzeiger richten, darf ellenlange Beschwerden an die Behörden bis hinauf zum Minister richten, oder gar bis zum Kaiser – denn ich zahle Steuern. Ist das nicht auch etwas wert?