Forschung & Technik – Wissenschaft

Siegfried Hartmann

Die Resonanz

Glockenläuten, Schaukeln, Pendel, Unglücksfälle

Naturwissenschaftlich-Technische Plaudereien • 1908

Es gibt ein Sprichwort: »Steter Tropfen höhlt den Stein.« Auch kleine Kräfte vermögen, richtig und rechtzeitig eingesetzt, Großes zu leisten. Erst kürzlich sah ich ein drastisches, augenfälliges Beispiel hierfür: Ein kleiner Knirps schaukelte seine beiden großen Schwestern, dass sie hoch in die Luft flogen; und aus meiner Kinderzeit habe ich noch die deutliche Erinnerung an einen alten gebrechlichen Türmer, der das schwere Geläut ganz allein in Bewegung setzte.

Weder der kleine Knirps, noch der schwache Greis waren studierte Physiker, aber sie wandten die Lehre von den Schwingungen praktisch an. Nur dann kann es glücken, mit schwachen Kräften eine Schaukel oder ein Glockengeläut oder dergleichen in starke Bewegung zu versetzen, wenn man im regelmäßigen, ganz bestimmten Takt stößt. Bei der Schaukel ergibt sich das wie von selbst, wenn sie ›zurückkommt‹, und den höchsten Stand erreicht, bekommt sie einen neuen Stoß. Jeder Stoß ist dann ein neuer Schwingungsimpuls und addiert sich zu den vorhergehenden. Wollte man nicht in dem Rhythmus der Schwingungsbewegung stoßen, so würde man selbst mit einem bedeutenden Mehraufwand von Kräften nichts erreichen.

Nun ist eine Schaukel an sich nichts weiter als ein Pendel, und alle Pendel haben das gemein, dass die Dauer einer Schwingung, d. h. die Zeit eines Hin- und Herganges nur abhängig ist von der Länge des Pendels, aber nicht von der Stärke des Stoßes, auch nicht von dem Gewicht, das daran hängt. ›Nur‹ ist allerdings nicht ganz richtig, denn die Anziehungskraft der Erde spielt auch eine Rolle; in Kamerun, d. h. in der Nähe des Äquators, wo die Anziehungskraft etwas schwächer ist, bewegt sich dasselbe Pendel langsamer wie in unseren Breiten, aber das kommt für den vorliegenden Fall weniger in Betracht. Genug, unter gleichen äußerlichen Verhältnissen hat jedes Pendel eine lediglich von seiner Länge abhängige Schwingungsdauer, gleichgültig, ob ich es heute oder morgen anstoße, mit der Hand oder einem Stock, schwach oder kräftig: Wäre das nicht so, dann gäbe es keine Pendeluhren. Was hier von den Schwingungen eines Pendels gesagt ist, gilt auch für alle anderen Schwingungen. Eine Klaviersaite oder ein eingeklemmtes Eisenstäbchen oder sonst etwas Ähnliches haben ihre Eigenschwingungen, d. h. wenn ich sie durch Klopfen, Zupfen oder Stoßen in Bewegung setze, nehmen sie eine bestimmte sekündliche Schwingungszahl an, die abhängig ist von der Stärke, der Art und der Spannung des Materials, die aber unter denselben Verhältnissen sich stets gleich bleibt. Steigt die sekündliche Schwingungszahl über 16 in der Sekunde, und bleibt sie unter 40 000, so nehmen die meisten Menschen diese Schwingungen als ›Töne‹ wahr, und zwar dieselbe Schwingungszahl immer als denselben Ton.

Allerdings fordert unser Ohr, dass die Schwingungen auch eine gewisse Größe haben, d. h. dass der Ton stark genug ist, sonst wird er nicht gehört. Nun gibt es aber ein einfaches Mittel, um die Schwingungen zu verstärken. Bei der Schaukel erreiche ich das durch rhythmische mechanische Stöße. Ich könnte es ebenso gut durch einen rhythmisch gegen die Schaukel gerichteten Wasserstrahl oder durch rhythmische künstliche Windstöße und dgl. erreichen. Bekanntlich kann ich durch Singen eines Tones auf diese Weise eine auf denselben Ton gestimmte entfernte Saite zum Mitschwingen, Mittönen bringen. Selbst wenn ich den betreffenden Ton nur ganz leise, aber dauernd singe, kann ich es dahin bringen, dass die Saite einen weit stärkeren Ton abgibt wie der von mir gesungene. Gewisse Hölzer haben die Eigenschaft, innerhalb sehr weiter Tonintervalle in Mitschwingung zu geraten, sie eignen sich daher ganz allgemein zur Klangverstärkung für musikalische Instrumente, die meisten Stoffe haben jedoch einen sehr beschränkten Schwingungsbereich, wie z. B. die oben erwähnten Saiten, und kommen nur zum Mittönen, wenn der Rhythmus der sie treffenden Schallwellen ihrem Eigenton ganz oder doch fast ganz genau entspricht.

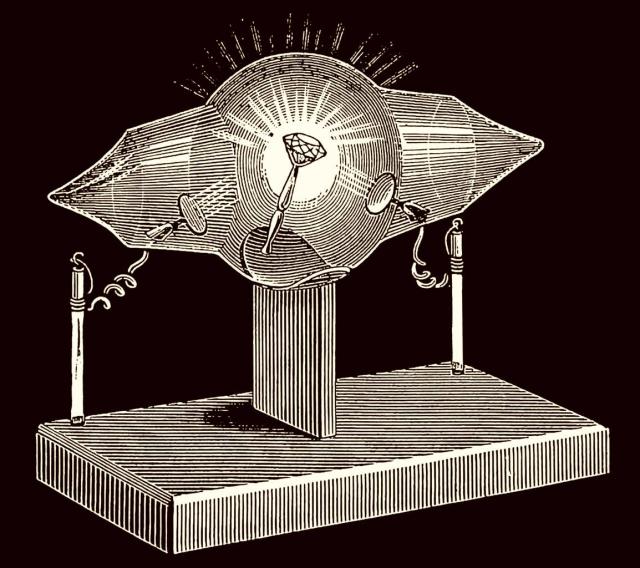

Und letztere Eigenschaft ist wichtiger wie die sehr weitgehende Resonanz der Hölzer, die Beschränkung ist wesentlicher wie die Universalveranlagung; würde wohl ein Musikstück denkbar sein, wenn bei Anschlagen irgendeiner Klaviersaite sämtliche anderen in Mittönen geraten würden? Helmholtz hat sich zum Zwecke der Analyse von Tönen ein besonderes Instrument hergestellt, das es gestattet, nur einen ganz bestimmten Ton zu hören, während man für die anderen taub bleibt. Es besteht aus einer Glaskugel mit zwei entgegengesetzten Öffnungen, die kleinere Öffnung wird in den Ohrgang des einen Ohres gebracht, und das andere Ohr verstopft, dann hört man nur Töne, deren Wellenlänge gleich dem vierfachen Teil des Durchmessers der Glaskugel ist. Eine weitere interessante technische Verwertung hat die Resonanz in der jüngsten Zeit durch Frahm erfahren, nämlich zum Messen von Geschwindigkeiten von Maschinen. Frahm ging davon aus, dass trotz aller Bemühungen es im Allgemeinen nicht zu erreichen ist, dass eine Maschine sich haarscharf um ihren Schwerpunkt dreht. Wenn ihre Drehachse aber nicht ganz genau durch den Schwerpunkt geht, also dieser nur etwas außerhalb liegt, so treten feine Erschütterungen im Rhythmus der Umdrehungszahl der Maschine auf. Bei guten Maschinen sind diese Erschütterungen natürlich außerordentlich klein, kaum zu fühlen, geschweige denn mit dem Auge wahrzunehmen, aber wir können sie sichtbar machen, eben mit Hilfe der Resonanz. Ein für diesen Zweck von Friedrich Lux in Ludwigshafen gebauter Geschwindigkeitsmesser nach Frahm gleicht in seinem wesentlichen Teil einem Kamm mit Stahlzinken. Die einzelnen Zinken sind verschieden beschwert, sie haben daher verschiedene Eigenschwingungen. Wird dieser Kamm auf die Maschine gesetzt, so wird diejenige Zinke in immer stärkere Schwingungen geraten, deren Eigenschwingung mit den Schwingungen der Maschine, d. h. mit der Zahl der Erschütterungen, die von der schnellen Umdrehung erzeugt werden, übereinstimmt, genau wie, wenn ich ›A‹ singe und eine ›A‹-Saite klingt mit. Bringt man neben dem Zinkenkamm eine Skala an, auf der die Eigenschwingungen der betreffenden Zinken angegeben sind, so kann man auf diese Weise auf die einfachste Art erkennen, mit welcher Geschwindigkeit sich die Maschine dreht: Die Zinke, die am stärksten schwingt, zeigt es an. Mit Hilfe des elektrischen Stroms kann man diese Schwingungen auch in die Ferne übertragen, so dass z. B. der Kapitän eines Schiffes hoch oben auf der Kommandobrücke die Umdrehungszahl der Schiffsmaschine feststellen kann, oder der Zugführer eines Eisenbahnzuges die Geschwindigkeit, mit der er dahinfährt. Man sieht, wie nützlich sich die Resonanz verwenden lässt.

Aber leider stehen auch hier bei den Rosen die Dornen und eines der entsetzlichsten Unglücke des 19. Jahrhunderts ist durch die Resonanz verschuldet worden: Es war am 16. April 1850, da stürzte die 102 m lange Hängebrücke von Angern ein, wobei 226 französische Soldaten ihr Leben einbüßten. Der gleichmäßige Tritt der Truppen stimmte zufällig in seinem Rhythmus mit der Eigenschwingungszahl der Hauptkonstruktionsteile der Brücke überein, infolgedessen geriet das Bauwerk durch die dauernd sich wiederholenden kleinen Stöße binnen kurzem in so starke Eigenschwingungen, dass die Nietungen diesen entfesselten Naturkräften nicht mehr standhalten konnten und nachgaben und die Brücke zusammenstürzte. Seit dieser Zeit ist es allenthalben den Truppen verboten, irgendwelche Brücke im Gleichtritt zu überschreiten. Etwas Ähnliches zeigt sich auch bei Schiffen, auch hier gibt es kritische Umdrehungszahlen der Maschinen, bei der das ganze Schiff in ein furchtbares Zittern gerät: ebenfalls Resonanzwirkungen. Es ist schon manches Schiff gebaut worden, das aus diesem Grund nie mit seiner Höchstgeschwindigkeit fahren darf, oder das eine andere bestimmte Geschwindigkeit unter allen Umständen vermeiden muss, soll nicht der Rhythmus des Maschinenganges durch Resonanz sämtliche Schiffsverbände zerstören.

Zum Schluss aber sei noch unseres Gehörorgans gedacht. Unser Gehör beruht, man kann es mit ziemlicher Bestimmtheit annehmen, auf fast derselben Erscheinung wie der Frahmsche Geschwindigkeitsmesser. In unserem Ohr befindet sich ein Teil, das sogenannte Cortische Organ, das aus außerordentlich zahlreichen Stäbchen besteht, deren jedes mit einer Nervenfaser verbunden ist. Durch irgendeinen Ton wird höchstwahrscheinlich nur das Stäbchen in Schwingungen versetzt, dessen Eigenschwingung dem Ton entspricht; bei verschiedenen Tönen meldet uns also jedes Mal ein anderer Nerv, und daher unterscheiden wir die Töne.